宅建試験過去問題 平成27年試験 問39(改題)

問39

宅地建物取引業者Aが自ら売主となる売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

- 宅地建物取引業者でない買主Bが、法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフについてAより書面で告げられた日から7日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、9日目にAに到着した場合は、クーリング・オフによる契約の解除をすることができない。

- 宅地建物取引業者でない買主Cとの間で土地付建物の売買契約を締結するにあたって、Cが建物を短期間使用後取り壊す予定である場合には、当該建物が契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負わない旨の特約を定めることができる。

- 宅地建物取引業者Dとの間で締結した建築工事完了前の建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を代金の額の30%と定めることができる。

- 宅地建物取引業者でない買主Eとの間で締結した宅地の売買契約において、当該宅地の引渡しを当該売買契約締結の日の1か月後とし、当該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間について、当該売買契約を締結した日から2年間とする特約を定めることができる。

広告

広告

正解 3

問題難易度

肢15.7%

肢212.0%

肢364.0%

肢418.3%

肢212.0%

肢364.0%

肢418.3%

分野

科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:9 - 8種制限

解説

- 誤り。クーリング・オフは書面による意思表示を発した時に効力が生じます。したがって、Aへの到達が起算日から9日目だったとしても、Bが7日目に書面の発送をしているので、クーリング・オフによる契約の解除は有効です(宅建業法37条2項)。

申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。

AがDを売主としEを買主とする宅地の売買契約を媒介した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがないときは、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。(R7-29-3)敷金や共益費など借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的(R6-40-イ)損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容(R6-40-ウ)Aは、貸主Bと借主Cとの間で締結された建物の賃貸借契約を媒介したときに、借賃の額、支払時期及び支払方法について定められていたが、BとCの承諾を得たので、37条書面に記載しなかった。(R6-44-2)既存住宅の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載しなければならない。(R5-27-4)宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。(R3⑫-26-3)Aは、自ら貸主として、Gと事業用建物の定期賃貸借契約を締結した。この場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aはその内容を37条書面に記載しなければならず、Gに対して当該書面を交付しなければならない。(R3⑫-40-4)借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的(R3⑫-42-ア)契約の解除に関する定めがあるときは、その内容(R3⑫-42-ウ)天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容(R3⑫-42-エ)Aが媒介により建物の貸借の契約を成立させたときは、37条書面に借賃の額並びにその支払の時期及び方法を記載しなければならず、また、当該書面を契約の各当事者に交付しなければならない。(R2⑩-33-1)Aが媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。(R2⑩-33-2)借賃の支払方法が定められていても、貸主及び借主の承諾を得たときは、37条書面に記載しなくてよい。(H28-39-3)借賃の額並びにその支払の時期及び方法(H25-35-ウ)借賃以外の金銭の授受の方法(H25-35-e)宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約が成立した場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときには、その内容を37条書面に記載しなければならない。(H23-34-3)当該建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容(H18-37-ア)居住用建物の賃貸借契約において、貸主には代理の宅地建物取引業者Aが、借主には媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Bがおり、Bが契約書面を作成したときは、借主及びAに契約書面を交付すればよい。(H17-40-3)貸主である宅地建物取引業者Cが、宅地建物取引業者Dの媒介により借主と事業用建物の賃貸借契約を締結するに当たって、Dが作成・交付した契約書面に法第37条違反があった。この場合、Dのみが監督処分及び罰則の対象となる。(H17-40-4)建物の賃貸借契約において、宅地建物取引業者(管理業務受託)が貸主代理として借主と契約締結した場合、法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面は、借主にのみ交付すれば足りる。(H15-37-2) - 誤り。宅建業者でない買主Cとの契約において契約不適合担保責任に関する特約を定める際は、買主がその不適合を売主に通知する期間を「引渡しの日から2年以上」とする場合を除き、民法の規定より不利なものは無効となります(宅建業法40条)。これは買主が「建物を短期間使用後取り壊す予定である場合」であっても変わらないので、担保責任を負わない特約を定めることはできません。

宅地建物取引業者は自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。

2 前項の規定に反する特約は、無効とする。Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する宅地の売買契約において、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間をBがその不適合を知った時から2年とする特約を定めた場合、この特約は有効である。(R2⑩-42-1)Aが宅地建物取引業者ではないEとの間で締結する建物の売買契約において、Aは当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を一切負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、Aが当該責任を負う期間は当該建物の引渡日から2年となる。(R2⑩-42-4)宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、取引の相手方が同意した場合に限り、買主がその不適合を売主に通知すべき期間を当該宅地又は建物の引渡しの日から1年とする特約を有効に定めることができる。(R1-27-イ)Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではない場合において、本件契約の目的物である建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に対して追及するには目的物の引渡しの日から1年以内に通知しなければならないものとする旨の特約を定めた。(H30-29-4)Aは、Bとの間における建物の売買契約において、「AがBに対して、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間は、建物の引渡しの日から1年間とする」旨の特約を付した。この場合、当該特約は無効となり、BがAに対して当該通知をする期間は、当該建物の引渡しの日から2年間となる。(H27-34-2)A社は、Bとの間で締結した中古住宅の売買契約において、引渡後2年以内に発見された雨漏り、シロアリの害、建物の構造耐力上主要な部分の不適合についてのみ担保責任を負うとする特約を定めることができる。(H25-38-ア)当該建物が中古建物である場合、宅地建物取引業者である買主Dとの間で、「中古建物であるため、A社は、当該建物が契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負わない」旨の特約を定めること。(H24-39-2)当該建物が中古建物である場合、宅地建物取引業者でない買主Eとの間で、「A社の担保責任を追及するためにEがA社に通知すべき期間を、売買契約締結の日にかかわらず引渡しの日から2年間とする」旨の特約を定めること。(H24-39-3)当該契約において、A社が当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、Bがその不適合をA社に通知すべき期間について、Bが知った時から2年間とする旨の特約を定めることができる。(H23-37-4)A社は、宅地建物取引業者である買主E社との間で、売買契約を締結したが、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任について、「契約不適合による契約解除又は損害賠償の請求は、契約対象物件である宅地の引渡しの日から1年を経過したときはできない」とする旨の特約を定めていた。(H23-39-4)Aは、当該宅地の契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、Bがその不適合をAに通知すべき期間を当該宅地の引渡しの日から3年とする特約をすることができる。(H22-40-1)AがBとの間で締結した中古住宅の売買契約において、当該住宅を現状有姿で引き渡すとする特約と、Aが当該住宅の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負わないこととする特約とを定めた場合、その特約はいずれも有効である。(H21-38-ア)AがBとの間で締結した建物の売買契約において、Aは当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を一切負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、Aが当該責任を負う期間は当該建物の引渡しの日から2年間となる。(H21-38-ウ)Aは、自ら売主として行う中古建物の売買に際し、当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合をAに通知すべき期間を引渡しの日から2年間とする特約をした。(H21-40-4)Aは、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間として、引渡しの日から2年で、かつ、Bが契約不適合を知った時から30日以内とする特約を定めることができる。(H20-40-4)「建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、その不適合がAの責に帰すことのできるものでないときは、Aは担保責任を負わない」とする特約は有効である。(H19-41-3)買主Bとの売買契約において、物件が競売で取得した中古住宅であるため、現状有姿とし当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間を「引渡しから半年まで」と定めた契約書の条項は有効である。(H14-41-1)Aが、売買目的物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間について、その土地付建物の引渡しの時から1年間とする旨の特約をした場合は、その期間は、Bが契約不適合を知った時から1年間となる。(H12-40-1) - [正しい]。宅建業者同士の取引については、損害賠償額等の予定は代金の2割を限度とする規定(8種制限)が適用外となります(宅建業法38条1項宅建業法78条2項)。したがって、契約の解除に伴う損害賠償の予定額を代金の額の30%と定めることができます。

宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。

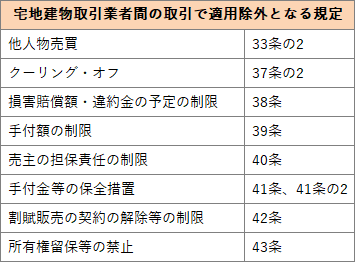

第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。

Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。(R7-32-4)販売代金2,500万円の宅地について、Aが売買契約の締結を行い、損害賠償の額の予定及び違約金の定めをする場合、その合計額を500万円と設定することができる。(R4-43-3)当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を400万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた場合、当該特約は無効となる。(R3⑩-42-3)Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。(H28-28-エ)A社は、宅地建物取引業者である買主Bとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めることができない。(H24-38-ア)Aは、Bとの間における建物の売買契約(代金2,000万円)の締結に当たり、手付金として100万円の受領を予定していた。この場合において、損害賠償の予定額を定めるときは、300万円を超えてはならない。(H21-37-1)当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超える定めをしてはならない。(H18-39-2)Aは、宅地建物取引業者でないCとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,200万円とする特約を定めることができる。(H17-43-2)Aは、Bとの間で3,000万円の宅地の売買契約を締結したが、特約の定めにより、Bの債務不履行を理由とする契約解除に伴い、500万円の損害賠償及び同額の違約金をそれぞれ請求した。(H15-38-4)債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償額の定めがない場合、損害賠償の請求額は、売買代金の額の2割である700万円が上限である。(H15-41-2)AB間で、手付金を違約手付とする旨の特約を定めた場合においても、別途Bの債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を定めることができる。(H12-40-4) - 誤り。本肢のケースでは、売買契約の1か月後に引渡しが行われるので、買主が契約不適合を売主に通知する期間を当該売買契約日から2年とした場合、引渡し日から1年と11カ月(2年未満)となります。引渡し日から2年以上とする場合を除き、民法の規定よりも買主に不利な特約はすることができません。

広告

広告