- Home

- 法令・制度改正情報一覧

宅建試験 - 法令・制度改正情報一覧

宅建の試験範囲に関連する法令及び制度の改正情報をまとめたページです。宅建試験は、その年の4月1日が法令基準日となります。宅建試験は法改正部分の出題確率が非常に高いので、注目しておいて損はありません。

広告

広告

2025年(令和7年)

- 宅建業法

-

- 宅建業者名簿の記載事項

一般公開の対象となっている宅建業者名簿の登載事項から「専任の宅建士の氏名」が削除されました。個人情報の保護を趣旨とする改正です。ただし、専任の宅建士の氏名に変更があった場合には以前と変わらず届出が必要です。 - 標識の記載事項

上記と同じ趣旨で、標識の記載事項から「専任の宅建士の氏名」が削除されました。これに代わり標識には、❶事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数、❷宅地建物取引業に従事する者の数の記載が必要となりました。 - 従業者名簿の記載事項

従業者名簿の記載事項から「性別」「生年月日」が削除されました。 - 知事経由の廃止

国土交通大臣への申請・届出に係る知事経由が廃止され、直接、国土交通大臣(実際には権限が委任されている地方整備局)に対して申請等することになりました。経由廃止の対象は、国土大臣免許に係る❶免許申請、❷変更の届出、❸廃業等の届出、❹案内所の設置届出です。 - 低廉の空家等の報酬特例

低廉な空家等(物件価格が800万円以下の宅地建物)の媒介・代理に関して、当該媒介に要する費用を勘案して、原則による上限を超えて報酬を受領できるようになりました。媒介は33万円、代理は66万円が上限です。以下の点が変わっています。- ・対象物件

- (改正前)400万円以下の宅地建物

(改正後)800万円以下の宅地建物 - ・対象費用

- (改正前)通常と比べて多くかかる現地調査費用

(改正後)当該媒介業務に要すると見込まれる費用の全て。当該費用に相当する金額を上回る報酬の受領も許容される。 - ・対象者

- (改正前)売主のみ

(改正後)売主・買主双方 - ・上限額(税込み)

- (改正前)【媒介】本則の上限額+現地調査費用(上限19.8万円)【代理】媒介の報酬額+本則の上限額

売主・買主双方

(改正後)【媒介】33万円【代理】66万円

- 長期の空家等の報酬特例

次の条件すべてを満たす建物の媒介・代理に関し、「賃料2月分+消費税」まで受けることが可能となりました。ただし、借主からは従前の負担額(賃料1月分、居住用で事前承諾がなければ0.5月分)以上を受け取ることはできないため、超過分は貸主から受領となります。- 現に長期間(少なくとも1年以上)にわたって居住用、事業用その他の用途に供されていないこと

- 将来にわたり居住用、事業用その他の用途に供される見込みがないこと

- 賃貸集合住宅は対象外

- 媒介契約の締結に際しあらかじめ、依頼者に説明し、合意を得ることが必要

- 指定流通機構への登録事項

登録時の必要情報として「宅地建物の取引の申込みの受付に関する状況」が追加されました。指定流通機構(レインズ)ではステータス機能があり、登録された物件の状況を「公開中」「書面による購入申込みあり」「売主都合で一時停止中」の3区分で確認できます。事実に反して「売主都合で一時紹介停止中」と虚偽登録するなど、他の業者への紹介を意図的に拒否する「囲い行為」への対策として、正しい情報を登録させるための義務化です。

また、ガイドラインベースですが、媒介の依頼者に対して、登録証に記載された2次元コードからレインズのステータス管理機能にアクセスし、申込みの受付に関する最新の状況を確認できることについて、説明を行うことが望ましいとされています。 - 標識・報酬額表のデジタル化

デジタルサイネージ(スクリーン上の電子掲示)で行うことが認められました。採用するには次の要件等を満たす必要があります。- 宅地建物取引業者の営業時間内その他の公衆が必要なときに標識・報酬額を確認できること

- 画面の内外を問わず、当該画面で情報を確認できること旨の表示が常時わかりやすい形でなされていること

- 都道府県知事への免許等に関する情報の提供

国土交通大臣は、次の場合にはその宅地建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対して情報提供を行うことになりました。- 免許をした場合:免許申請書の写し

- 変更の届出書を受理した場合:届出書の写し

- 廃業等の届出を受理した場合:その旨を通知

- 指示処分・業務停止処分をした場合:知事免許では免許をした知事に、大臣免許では主たる事務所の知事に、処分の年月日及び内容を通知する

- 知事から区域内の業務に関して指示処分・業務停止処分をした旨の通知を受けた場合:その業者の主たる事務所の知事に、処分の年月日及び内容を通知する

- 宅建業者名簿の記載事項

- 建築基準法

-

- 建築確認

対象となる木造建築物の範囲に変更があり、鉄骨造と同じく、2階以上又は延べ面積200㎡超に整理されました(対象建築物の増加)。 - 構造計算

構造計算の対象となる木造建築物が、地上3階建て以上又は延べ面積300㎡超に変更されました。

- 建築確認

- 住宅金融支援機構法

-

機構により買取り対象となる貸付債権の範囲に次のものが追加されました。

- 高齢者の死亡時に一括償還をする方法によるもの。これは、リバースモーゲージ型商品のリ・バース60に全期間固定型が導入されたことに伴うものです。

- 住宅の改良(高齢者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的として行うものに限る)に係る貸付金債権。リ・バース60では住宅の改良が資金使途の一つとされているためです。

- サービス付き高齢者向け住宅の入居に係る家賃の全部又は一部前払金についての貸付金債権

2024年(令和6年)

- 盛土規制法

- 令和3年7月に発生した静岡県熱海市の土石流災害を受けて、規制対象を宅地だけではなく農地、森林まで拡げ、また宅地造成に加えて盛土と土砂堆積の工事をも対象とする包括的な規制を行う法律に刷新されました。主な変更点は次のとおりです。

- 国は基本方針を策定し、都道府県は基本方針に基づき5年ごとに基礎調査を行う。

- 宅地造成規制区域指定のための調査の諸手続きが、基礎調査のための手続きに移行した。

- 宅地造成規制区域が、宅地造成等規制区域に改められた。宅地造成等規制区域では、従来の①宅地造成に加えて、②特定盛土等、③土石の堆積が規制対象となる。①②は次の1~5のいずれかに該当する工事、③は下記の6の規模に相当する土石の堆積で一定期間経過後に除却するものである。

- 高さ2mを超える崖を生ずる切土

- 高さ1mを超える崖を生ずる盛土

- 合わせて高さ2m超の崖を生ずる切土盛土

- 上記以外の高さ2m超の盛土

- 切土盛土を行う土地の面積が500㎡超

- 土石の堆積で高さ2m超又は面積500㎡超(面積300㎡以下を除く)

- 特定盛土等規制区域が創設された。区域内で行われる一定規模の特定盛土等と土石の堆積の工事について届出・許可が義務付けられる。

【届出制】

特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を行おうとする者は、原則として、工事着手日の30日前までに都道府県知事等に届け出る。工事の変更も同様。

【許可制】

次の規模の特定盛土等を行おうとする者は、工事着手前に都道府県知事の許可を受ける。工事の変更も同様。

- 高さ2mを超える崖を生ずる盛土

- 高さ5mを超える崖を生ずる切土

- 合わせて高さ5m超の崖を生ずる切土盛土

- 上記以外の高さ5m超の盛土

- 切土盛土を行う土地の面積が3,000㎡超

- 高さ5mを超え、土地面積が1,500㎡を超えるもの

- 土地面積が3,000㎡を超えるもの

- 一定規模以上の宅地造成、特定盛土等は特定工程等(盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事)を完了した後に中間検査が義務付けられる。一定規模以上の宅地造成、特定盛土等、土石の堆積には定期報告が義務付けられる。一定規模は、特定盛土規制区域で許可が必要になる規模と同じ。

- 罰則が厳罰化された(最高で3年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金)。また、違反者の属する法人に対する最高3億円の両罰規定が設けられた。

- 主務大臣が、国土交通大臣および農林水産大臣とされた。

- 不動産登記法

-

- 相続登記の義務化

相続開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内の相続登記(相続に伴う所有権移転登記)が義務化されました。正当な理由がないのに申請を怠った場合、10万円以下の過料に処されます。 - 相続人申告登記制度の新設

上記の義務の履行を簡便に行うため、相続登記の申請義務者が登記官に申し出ることにより、申出をした相続人の氏名・住所等を登記に付記して公示する制度が創設されました。相続人申告登記を行った場合は、相続登記の義務を履行したことになります。ただし、その後遺産分割が成立して所有権の帰属が決定した場合には、遺産分割の日から3年以内に改めて相続登記を申請する必要があります。

- 相続登記の義務化

- 宅建業法

-

- 重説の内容

既存建物の売買の取引における重要事項説明では、原則として"1年以内に建物状況調査を実施しているか、実施している場合はその概要"が説明対象ですが、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第1条第4号に規定する共同住宅等をいう。)については、その期間が2年以内になりました。 - 電子保存の媒体

帳簿や従業員名簿を電子保存する媒体の名称が、磁気ファイルから電磁的記録媒体に変更されました。

- 重説の内容

- 民法

- 嫡出推定制度が見直しされました。

- 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとされた。

- 女性の再婚禁止期間が廃止された。これまでは離婚後100日間の再婚禁止期間があった。

- これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権が、子及び母にも認められた。

- 嫡出否認の訴えの出訴期間が1年から3年に伸長された。

- 建築基準法

- 必要に応じて置くことのできる建築副主事が新設され、大規模建築物以外の建築物(二級建築士が設計・監理できる建築物)について建築確認の審査を行えるようになりました。

- 相続土地国庫帰属法

- 所有者不明等土地の問題への対処として、2023年4月27日に施行された法律です。宅建試験でも本年度より出題される可能性があります。相続・遺贈で取得した一定の土地について負担金(10年分の管理に要する標準的な費用)を支払って、国庫に帰属させる手続きを定めた法律です。申請者は、添付書類を法務大臣に提出して、承認を求めます。

①建物付きの土地、②担保権や使用収益権が設定されている土地、③私道等が含まれ他人の使用が予定される土地、④特定有害物質に汚染されている土地、⑤境界が不明又は所有権について争いがある土地、はそもそも申請することができません。その他、管理に過分の費用を要する土地については不承認理由とされています。

2023年(令和5年)

- 書面の電子化、脱ハンコ関連法案

- デジタル社会形成整備法案により、宅建業法や借地借家法で書面の交付や押印が必要とされていた文書について、電磁的交付や電磁的記録での代替、押印の廃止などの変更がありました。

- 宅建士の押印廃止

35条書面、37条書面(※34条の2書面(媒介契約書)は宅建業者の押印が必要なので注意!) - 事前に相手方の承諾を得て、電磁的方法で提供可能

【宅建業法】

34条の2書面、35条書面、37条書面、指定流通機構から交付される登録証、保全措置の交付書面

【借地借家法】

定期建物賃貸借の事前説明書面

【区分所有法】

区分所有建物の復旧決議に伴う買受指定者の通知書面、買取請求をするか否かの確答を催告する書面、区分所有建物の建替え決議に賛成しなかった者に対して建替えに参加するか否かの回答を催告する書面 - 電磁的記録で代えることが可能

【借地借家法】

一般定期借地権の契約、定期建物賃貸借契約、取壊し予定の建物の賃貸借契約

【高齢者住まい法】

終身建物賃貸借契約

- 宅建士の押印廃止

- 民法

- 主に所有者不明等土地の問題への対処として、相隣関係、共有、財産管理制度、相続の分野で見直しがありました。

⇱所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し

⇱マンガで読む法改正・新制度(不動産・相続)

※上記資料のうち、相続登記の義務化と相続土地国庫帰属制度は令和5年の宅建試験には関係ありません。- 相隣関係

- 土地の所有者による対処が期待できないときや急迫の事情がある場合に、越境してきた竹木の枝を自ら切り取ることのできる権利が明文化された

- 境界調査等や越境してきた枝の切り取りに必要な範囲で隣地を使用できる権利が明文化された

- ライフライン(電気、ガス、水道水、インターネットなど)を引き込むための導管等の設備を他人の土地に設置できる権利が明文化された

- 共有関係

- 軽微な変更行為と短期の賃貸借(土地5年以下、建物3年以下など)の設定が、持分価格の過半数でできるようになった

- 共有物の管理者の選任・解任が、持分価格の過半数でできることが明文化された

- 共有物の使用者は、他の共有者に対して善管注意義務及び自己の持分を超えた使用について使用の対価を償還する義務を負うことが明文化された

- 利用方法の定めに従って共有物を使用する者がいるとき、変更行為がその使用者に特別の影響を与えるときは、その使用者の承諾を得なければならない

- 所在等不明共有者や賛否不明共有者がいるときに、裁判所の決定を経ることで、その者を除いて共有物の管理・変更ができるようになった

- 裁判所による共有物の分割方法として、賠償分割(共有者の1人に取得させ、他の共有者に代償金を支払うことで分割)が明文化された。競売分割は、現物分割と賠償分割ができないとき等の方法として優先順序が定められた

- 遺産共有とそれ以外の共有が併存する共有物について、相続開始10年経過後は、ひとつの裁判手続きで共有物分割ができるようになった

- 所在等不明共有者の持分を他の共有者が取得することや、所在等不明共有者の持分も合わせて第三者に譲渡する裁判手続きが可能となった

- 財産管理制度

- 所有者不明の土地・建物について、利害関係人の請求により、裁判所が選任した管理者に管理を命ずることが可能となった

- 管理不全の土地・建物について、利害関係人の請求により、裁判所が選任した管理者に管理を命ずることが可能となった

- 相続関係

- これまで相続財産管理人を選任することができなかった、単純承認から遺産分割までの間、相続人があることが明らかでないときにも、家庭裁判所は相続財産管理人を選任できるようになった

- 限定承認や相続人があることが明らかでないときに相続財産の清算を行うために選任される者が、相続財産「管理人」から相続財産「清算人」という名称に改められた

- 相続放棄者が相続財産に対して負う管理義務(自己の財産におけるのと同一の注意)の対象が、放棄のときに現に占有している相続財産に限定され、その管理すべき期間は相続人に加えて、相続財産清算人に対する引渡しで終了することとなった

- 遺産共有の状態について共有の規定を適用するときは、各人の持分は法定相続分によることが明文化された

- 相続開始後10年経過した後に行われる遺産分割では、原則として、特別受益と寄与分が適用されなくなった

- 共同相続人間の合意により、5年以内の期間を定めて遺産の全部又は一部の分割を禁止する契約をできることが明文化された(5年以内の更新も可)。ただし、分割禁止期間の終期は相続開始から10年を超えることができない。家庭裁判所の審判による遺産分割禁止も同じ

- 相隣関係

- 不動産登記法

-

- ①相続人に対する遺贈、②売買契約から10年を経過した買戻しの特約の登記の抹消、③解散した法人が登記義務者である担保物権の抹消登記について法人の清算人の所在が判明しないとき、の3つのケースについて単独申請できるようになった

※③は法人の解散から30年かつ被担保債権の弁済期から30年の経過が必要 - 存続期間が満了している地上権、賃借権、永小作権、質権、採石権の登記、期間が過ぎた買戻しの特約の登記といった抹消を要する登記について、法務省令で定める相当の調査(本人又は相続人の住民票の写しや戸籍・除籍謄本の交付請求など)が行っても登記義務者の所在が判明しない場合には、所在が知れないとして公示催告の手続きに進むことができるように手続きが簡略化された

- 登記簿の図面以外の附属書面を閲覧することのできる場合が、利害関係を有するときから「正当な理由があるとき」に変更された

- ①相続人に対する遺贈、②売買契約から10年を経過した買戻しの特約の登記の抹消、③解散した法人が登記義務者である担保物権の抹消登記について法人の清算人の所在が判明しないとき、の3つのケースについて単独申請できるようになった

- 建築基準法

-

- 居室の採光部の面積は床面積の7分の1以上が必要とされています。原則は7分の1以上で変わりませんが、照明設備などによって床面において50ルクス以上の照度が確保されていれば10分の1以上で良いこととする緩和措置が設定されました。

- 容積率算定上の延べ面積から除外される部分に、住宅又は老人ホーム等に設ける機械室その他これに類する建築物(給湯設備その他の国土交通省令で定める建築設備を設置するためのものに限る)の部分が追加されました。

- 不動産表示規約

- 2022年9月1日に改正されました。改正点は不動産公正取引協議会連合会のパンフレットによくまとまっているので一読しておきましょう。

⇱表示規約・同施行規則の主な改正点

2022年(令和4年)

- 住宅ローン控除の変更

- 適用を受けるための原則的な合計所得要件が3,000万円以下から2,000万円以下に緩和され、借入金残高(上限あり)に乗じる控除率が1%から0.7%に縮小されました。また、控除期間は新築住宅の取得で最長13年、中古住宅の取得で最長10年となりました。

- 中古住宅の要件の変更

- 住宅ローン控除、直系尊属からの住宅資金の一括贈与の特例、住宅資金贈与に係る相続時精算課税の選択の特例、登録免許税の移転登記の軽減税率措置における中古住宅は、これまで建築後20年(マンション等の耐火建築物は25年)以内のものであることが要件となっていましたが、築年数要件が廃止された代わりに、①新耐震基準に適合していること又は②昭和57年(1982年)1月1日以降に建築されたものであることが要件となりました。

- 履行確保法の改正①

- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律が改正され、これまで年2回(3月31日・9月30日)あった基準日が年1回(毎年3月31日)になりました。また、各基準日から3週間を経過する日までの間において住宅瑕疵担保保証金を供託すればよいことになりました(以前は基準日時点で供託しており、基準日から3週間以内に供託と契約締結状況の届出が必要だった)。

- 履行確保法の改正②

- 住宅販売瑕疵担保保証金を供託した宅地建物取引業者は、契約前に供託所の所在地等を記載した書面を交付して説明することになっていましたが、発注者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるようになりました。

- 成年年齢の引下げ

- 令和4年4月1日より成年年齢が18歳となったことに伴い、様々な変更点があります。

- 18歳・19歳の方が保護者の同意なく法律行為をできるようになった。

- 相続時精算課税における受贈者の年齢が1日1日時点で18歳以上になった(住宅資金等贈与の相続時精算課税の特例も同様)。

- 婚姻可能年齢=成人年齢となるので、未成年者の婚姻に係る親の同意の規定が削除された。

- 女性の婚姻可能年齢が16歳から18歳に変わる。ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上の女性は、引き続き18歳未満でも結婚できる。

- 婚姻による成年擬制(成年と同じく扱う制度)の規定が削除された。

- 区分所有法の改正

- 集会の議事録を書面で作成した場合には、議長および集会に出席した区分所有者の2人以上がこれに署名押印することとされていましたが、"脱ハンコ"が盛り込まれたデジタル社会形成関係整備法案の施行により、令和3年9月1日より押印が不要になりました。

- 人の死の告知に関するガイドライン

- 宅地建物取引業者が負うべき説明義務の解釈として令和3年10月に新たに制定されました。「宅地建物取引業者は、人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げなければならない」とされています。出題可能性がないとは言えないので一応リンクを記載しておきます。

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html - 都市計画法の改正

- これまで自己の居住用住宅及び自己の業務用施設以外の建築物に係る開発行為では、災害レッドゾーン(災害危険区域・地すべり防止区域・土砂災害特別警戒区域・急傾斜地崩壊危険区域)を開発区域に含めてはなりませんでしたが、自己の業務用施設についても規制の対象となりました。これにより災害レッドゾーンを含む開発行為で規制対象外となるのは、自己の居住用住宅に限定されたこととなります。

2021年(令和3年)

- 売買・交換の契約にもIT重説が適用開始

- これまで貸借でのみ認められていたIT重説(重要事項の説明にテレビ会議等を利用する方法)が売買・交換でも認められるようになりました。有効な重説とするための要件は貸借と同じ以下の4点です。

- 宅地建物取引士及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境において実施していること。

- 宅地建物取引士により記名押印された重要事項説明書及び添付書類を、重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ送付していること。

- 重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる状態にあること並びに映像及び音声の状況について、宅地建物取引士が重要事項の説明を開始する前に確認していること。

- 宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示し、重要事項の説明を受けようとする者が、当該宅地建物取引士証を画面上で視認できたことを確認していること。

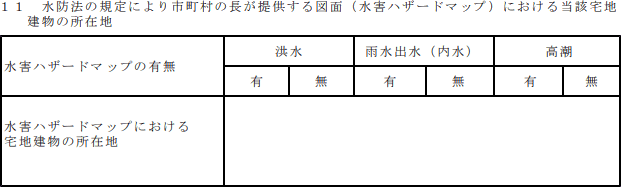

- 水害ハザードマップに関する重説

- 昨今の大規模水害が発生している状況に鑑み、消費者に水害リスク情報を伝えるため、重説の内容として以下の内容が追加されました。

施行規則16条の4の3第3号の2

いわゆる水害ハザードマップに関する重説で、本説明は、宅地・建物、売買・交換・貸借を問わず必要です。

水防法施行規則第十一条第一号の規定により当該宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地

本説明義務は、取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを、洪水・内水・高潮のそれぞれについて提示し、当該宅地又は建物の概ねの位置を示すことにより行います。水害ハザードマップが存在しない場合には、提示すべき水害ハザードマップが存しない旨の説明を行う必要があります。

- 住宅資金の一括贈与特例の改正(贈与税)

- 令和3年4月1日~12月31日までの契約分に係る非課税限度額が、省エネ住宅で1,500万円、それ以外の住宅で1,000万円となりました(令和2年度から据置)。さらに、これまで適用対象となるのは床面積が50㎡以上の住宅とされていましたが、受贈者の合計所得金額が1,000万円以下である場合には40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用を受けられるようになりました。

- 住宅資金贈与に係る相続時精算課税の特例(贈与税)

- 本特例は住宅取得資金の贈与を受けたときに、一定の要件のもと、贈与者が60歳未満であっても相続時精算課税を選択できる制度ですが、特例の適用対象となる住宅の床面積が40㎡以上に緩和されました(従前は50㎡以上)。

- 住宅ローン控除の延長と床面積要件(所得税)

- 消費増税に伴う経済対策として控除期間が13年となるのは、2020年(令和2年)12月31日までに住宅取得契約をした場合に限られていましたが、コロナ関連の経済対策として、注文住宅であれば2021年(令和3年)9月末、分譲住宅であれば2021年(令和3年)11月末までに契約をし、2022年(令和4年)12月31日までに入居すれば、最長13年間の控除が受けられるように延長されました。この延長部分に該当する取得に限り、適用を受ける年の合計所得金額が1,000万円以下であれば、これまでよりやや狭い床面積40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用対象となります。

- 町村の都市計画の決定に係る都道府県知事の同意が廃止

- これまで市町村が都市計画を決定する際には都道府県知事との協議をしなければならず、町村にあっては都道府県知事の同意を得ることが必要とされていましたが、町村の同意ルールが廃止されました。

- 地域地区に居住環境向上用途誘導地区が追加

- 居住環境向上施設に限定して用途制限や容積率の緩和を行う一方、それ以外の建築物については従前通りの規制を適用することにより、居住環境向上施設を有する建築物の建築を誘導することを目的とする地域地区です。コワーキング施設、医療施設、小規模なスーパーマーケットやドラッグストア、習い事教室、保育所等からなる複合施設などの立地を誘導するための活用が想定されているようです。

広告

広告