宅建試験過去問題 平成28年試験 問28(改題)

問28

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間でマンション(代金4,000万円)の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものの組合せはどれか。

- Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際に、Bから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。

- Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、法第41条の2に定める保全措置を講じることなくBから手付金400万円を受領した。

- Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際に、Bから手付金500万円を受領したが、Bに当該手付金500万円を現実に提供して、契約を一方的に解除した。

- Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。

- ア、ウ

- イ、ウ

- ア、イ、エ

- ア、ウ、エ

広告

広告

正解 4

問題難易度

肢16.2%

肢29.3%

肢37.5%

肢477.0%

肢29.3%

肢37.5%

肢477.0%

分野

科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:9 - 8種制限

解説

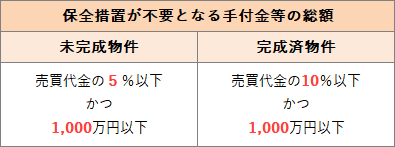

- 違反する。自ら売主となる工事完了前の物件では、代金の5%以下かつ1,000万円以下であるときを除き、手付金等の受領前に保全措置が必要です(宅建業法41条1項)。手付金200万円は代金のちょうど5%(4,000万円×5%=200万円)なので、この段階では保全措置は不要です。しかし次の中間金200万円を受領すると基準額を超えますから、中間金を受領する前に、手付金と中間金合わせて400万円について保全措置を講じる必要があります。

宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額が代金の額の百分の五以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。

売主らは買主から手付金500万円を受領することとしたが、手付金の保全措置を講じる必要はないと判断し、手付金保全措置の概要について重要事項説明書への記載は省略した。(R7-30-エ)Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。(R7-32-1)当該建物が建築工事の完了前の建物である場合において、Aは、保全措置を講じずに、Bから手付金300万円を受領することができる。(R6-34-3)Aは、Bから手付金を受領した後に、速やかに手付金の保全措置を講じなければならない。(R5-39-1)Aは、手付金の保全措置を保証保険契約を締結することにより講ずる場合、保険事業者との間において保証保険契約を締結すればよく、保険証券をBに交付する必要はない。(R5-39-3)当該土地付建物の工事の完了前に契約を締結した場合、Aは、宅地建物取引業法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなくても手付金100万円、中間金60万円を受領することができる。(R3⑩-42-2)Aは、Bから手付金150万円を保全措置を講じないで受領し、その後引渡し前に、中間金350万円を受領する場合は、すでに受領した手付金と中間金の合計額500万円について保全措置を講じなければならない。(H28-43-ウ)Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金3,000万円)を締結するに当たり、保険事業者との間において、手付金等について保証保険契約を締結して、手付金300万円を受領し、後日保険証券をBに交付した。(H27-40-イ)Bが売買契約締結前に申込証拠金5万円を支払っている場合で、当該契約締結後、当該申込証拠金が代金に充当されるときは、A社は、その申込証拠金に相当する額についても保全措置を講ずる必要がある。(H23-38-3)A社は、売買契約締結後の建築工事中に、さらに200万円を中間金としてBから受領する場合、当該中間金についても保全措置を講ずる必要がある。(H23-38-4)Aが受領した手付金の返還債務を連帯して保証することを委託する契約をAとAの代表取締役との間であらかじめ締結したときは、Aは、当該マンションの代金の額の20%に相当する額を手付金として受領することができる。(H22-41-イ)Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じずに、Bから500万円を手付金として受領したが、当該措置を講じないことについては、あらかじめBからの書面による承諾を得ていた。(H21-39-2)AがBから手付金として1,500万円を受領しようとする場合において、当該マンションについてBへの所有権移転の登記がされたときは、Aは、保全措置を講じなくてもよい。(H19-34-3)Aが1,000万円の手付金について銀行との間に保全措置を講じている場合において、Aが資金調達に困り工事請負代金を支払うことができず、当該マンションの引渡しが不可能となったときは、Bは、手付金の全額の返還を当該銀行に請求することができる。(H19-34-4)宅地建物取引業者Bが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないCと1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Bは、手付金の受領前及び、中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。(H19-43-2)Aは、当該建物が未完成であった場合でも、Bへの所有権移転の登記をすれば、Bから受け取った手付金等について、その金額を問わず法第41条に定める手付金等の保全措置を講じる必要はない。(H18-39-4)A社は、自ら建築工事完了前のマンションの売主となるときは、代金の一部が当該物件の売買価格の1/10以下で、かつ、1,000万円以下であれば、保全措置をしなくてもよい。(H16-44-1)買主Cとの未完成物件の売買契約において、手付金等を受領する場合、保証委託契約による保全措置の対象は、代金の額の5/100を超え、かつ、この金額が1,000万円を超える部分である。(H14-41-2)Aが手付金について銀行との間に保全措置を講じている場合で、Aが資金繰りに困り工事の請負代金を支払うことができず、マンションの譲渡が不可能となったときには、Bは、手付金の全額の返還を当該銀行に請求できる。(H13-41-2) - 違反しない。自ら売主となる完成済物件では、代金の10%以下かつ1,000万円以下であるときを除き、手付金等の受領前に保全措置が必要です(宅建業法41条の2第1項)。手付金400万円は代金のちょうど10%(4,000万円×10%=400万円)なので、保全措置を講じずに受領しても違反ではありません。

宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買(前条第一項に規定する売買を除く。)に関しては、同項第一号若しくは第二号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額が代金の額の十分の一以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。

Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、法第41条の2に定める保全措置を講じることなくBから手付金400万円を受領した。(R7-32-2)当該建物が建築工事の完了後の建物である場合、AがBから手付金100万円を受領する際には保全措置は不要であるが、その後、当該土地付建物を引き渡す前に中間金400万円を受領するためには、手付金100万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。(R6-34-2)当該契約の締結に際し、A社がBから代金の額の10分の2の手付金を受領する場合には、当該手付金を受領するまでに、宅地建物取引業法第41条の2の規定に基づく保全措置を講じなければならない。(H23-37-2)AがBから受領した手付が代金の額の1/10を超え、かつ、1,000万円を超える場合、Aは、いかなる場合も手付金等の保全措置を行わなければならない。(H14-40-3)Aは、手付金のうち代金の1/10を超える部分について宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じた場合は、手付金全額を受領することができる。(H12-40-2) - 違反する。宅建業者が自ら売主となる売買契約で手付を受領したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を現実に提供して、契約を解除することができます(宅建業法39条2項)。本肢では契約の履行状況に関して明らかではありませんが、少なくとも売主業者が手付解除するためには、手付の倍額(本肢では1,000万円)の提供が必要です。したがって、500万円の提供で手付解除をした行為は違反します。

宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであつても、買主はその手付を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。

Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金500万円を受領したが、Bに債務不履行がないにもかかわらず当該手付金500万円を返還して、契約を一方的に解除した。(R7-32-3)Aが、宅地又は建物の売買契約に際して手付を受領した場合、その手付がいかなる性質のものであっても、Aが契約の履行に着手するまでの間、買主はその手付を放棄して契約の解除をすることができる。(R4-43-1)AB間の建物の売買契約において、Bが当該契約の履行に着手した後においては、Aは、契約の締結に際してBから受領した手付金の倍額をBに現実に提供したとしても、契約を解除することはできない。(R2⑩-32-1)Aが手付金を受領している場合、Bが契約の履行に着手する前であっても、Aは、契約を解除することについて正当な理由がなければ、手付金の倍額を現実に提供して契約を解除することができない。(R1-37-2)Aは、自ら売主として新築マンションを分譲するに当たり、売買契約の締結に際して買主から手付を受領した。その後、当該契約の当事者の双方が契約の履行に着手する前に、Aは、手付を買主に返還して、契約を一方的に解除した。(H29-28-エ)Aは、Bとの間で建築工事完了後の建物に係る売買契約(代金3,000万円)において、「Aが契約の履行に着手するまでは、Bは、売買代金の1割を支払うことで契約の解除ができる。」とする特約を定め、Bから手付金10万円を受領した。この場合、この特約は有効である。(H27-40-ア)「手付放棄による契約の解除は、契約締結後30日以内に限る」旨の特約を定めた場合、契約締結後30日を経過したときは、Aが契約の履行に着手していなかったとしても、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができない。(H26-31-ウ)A社は、Bとの間における土地付建物の売買契約の締結に当たり、手付金100万円及び中間金200万円を受領する旨の約定を設けた際、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、売主は買主に受領済みの手付金及び中間金の倍額を支払い、また、買主は売主に支払済みの手付金及び中間金を放棄して、契約を解除できる旨の特約を定めた。この特約は有効である。(H25-38-ウ)当該契約の締結に際し、BがA社に手付金を支払い、さらに中間金を支払った場合、Bは、A社が契約の履行に着手しないときであっても、支払った手付金を放棄して契約の解除をすることができない。(H23-37-1)Aが、当該売買契約の解除を行う場合は、Bに対して「手付の倍額を提供して、契約を解除する。」という意思表示を書面で行うことのみをもって、契約を解除することができる。(H22-39-3)Aが当該マンションの売買契約締結時に、手付金として500万円をBから受領している場合において、Bが契約の履行に着手していないときは、Aは、Bに500万円を現実に提供すれば、当該売買契約を解除することができる。(H19-34-1)宅地建物取引業者Fが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないGと宅地の売買契約を締結するに際して手付金を受領する場合において、その手付金が解約手付である旨の定めがないときは、Fが契約の履行に着手していなくても、Gは手付金を放棄して契約の解除をすることができない。(H19-43-4)当該契約に「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、Aは受領した手付を返還して、契約を解徐することができる」旨の特約を定めた場合、その特約は無効である。(H18-39-3)相手方が契約の履行に着手するまでは、Bは手付金のうち250万円を放棄して、また、Aは1,000万円を現実に提供して、契約を解除することができる旨の定めをすることができる。(H15-41-1)Bが手付を支払った後、代金の一部を支払った場合は、Aは、手付の倍額を現実に提供することによる契約解除はできない。(H14-40-2)AB間の契約においては、「Aがマンションの引渡しができない場合には、当該手付金の全額を返還するので、Bの履行着手前にAが契約を解除してもBは損害賠償その他の金銭を請求しない」旨の特約をすることができる。(H13-41-3) - 違反する。宅建業者が自ら売主となる売買契約では、損害賠償額の予定や違約金の合計額が代金の2割を超えてはいけません(宅建業法38条1項)。本肢で約定した1,000万円は代金の2割(4,000万円×20%=800万円)を超えているため違反となります。この場合、全体として無効とはならず、超過した200万円部分のみが無効となります。

宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。

Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。(R7-32-4)販売代金2,500万円の宅地について、Aが売買契約の締結を行い、損害賠償の額の予定及び違約金の定めをする場合、その合計額を500万円と設定することができる。(R4-43-3)当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を400万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた場合、当該特約は無効となる。(R3⑩-42-3)宅地建物取引業者Dとの間で締結した建築工事完了前の建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を代金の額の30%と定めることができる。(H27-39-3)A社は、宅地建物取引業者である買主Bとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めることができない。(H24-38-ア)Aは、Bとの間における建物の売買契約(代金2,000万円)の締結に当たり、手付金として100万円の受領を予定していた。この場合において、損害賠償の予定額を定めるときは、300万円を超えてはならない。(H21-37-1)当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超える定めをしてはならない。(H18-39-2)Aは、宅地建物取引業者でないCとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,200万円とする特約を定めることができる。(H17-43-2)Aは、Bとの間で3,000万円の宅地の売買契約を締結したが、特約の定めにより、Bの債務不履行を理由とする契約解除に伴い、500万円の損害賠償及び同額の違約金をそれぞれ請求した。(H15-38-4)債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償額の定めがない場合、損害賠償の請求額は、売買代金の額の2割である700万円が上限である。(H15-41-2)AB間で、手付金を違約手付とする旨の特約を定めた場合においても、別途Bの債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を定めることができる。(H12-40-4)

広告

広告