宅建試験過去問題 平成27年試験 問34(改題)

問34

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- Cが建物の所有権を有している場合、AはBとの間で当該建物の売買契約を締結してはならない。ただし、AがCとの間で、すでに当該建物を取得する契約(当該建物を取得する契約の効力の発生に一定の条件が付されている。)を締結している場合は、この限りではない。

- Aは、Bとの間における建物の売買契約において、「AがBに対して、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間は、建物の引渡しの日から1年間とする」旨の特約を付した。この場合、当該特約は無効となり、BがAに対して当該通知をする期間は、当該建物の引渡しの日から2年間となる。

- Aは、Bから喫茶店で建物の買受けの申込みを受け、翌日、同じ喫茶店で当該建物の売買契約を締結した際に、その場で契約代金の2割を受領するとともに、残代金は5日後に決済することとした。契約を締結した日の翌日、AはBに当該建物を引き渡したが、引渡日から3日後にBから宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除が書面によって通知された。この場合、Aは、契約の解除を拒むことができない。

- AB間の建物の売買契約における「宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除の際に、AからBに対して損害賠償を請求することができる。」旨の特約は有効である。

広告

広告

正解 3

問題難易度

肢121.3%

肢215.5%

肢359.8%

肢43.4%

肢215.5%

肢359.8%

肢43.4%

分野

科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:9 - 8種制限

解説

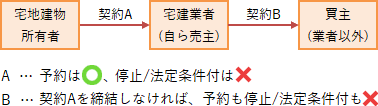

- 誤り。宅建業者は、原則として自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはなりません(宅建業法33条の2)。しかし、次の3つのいずれかに該当する場合は可能です。

- 買主が宅建業者であるとき

- 宅建業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約はOK、停止条件付はダメ)を締結しているとき

- 未完成物件で手付金等の保全措置があるとき

宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。

二 当該宅地又は建物の売買が第四十一条第一項に規定する売買に該当する場合で当該売買に関して同項第一号又は第二号に掲げる措置が講じられているとき。宅地建物取引業者Fは、自己の所有に属しない宅地について、自ら売主として、宅地建物取引業者Gと売買契約の予約を締結した。(R3⑫-38-ウ)宅地建物取引業者Hは、農地の所有者Iと建物の敷地に供するため農地法第5条の許可を条件とする売買契約を締結したので、自ら売主として宅地建物取引業者ではない個人JとI所有の農地の売買契約を締結した。(R3⑫-38-エ)宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物についての自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該売買契約の予約を行うことはできる。(R1-27-ア)Aは、宅地建物取引業者ではないBが所有する宅地について、Bとの間で確定測量図の交付を停止条件とする売買契約を締結した。その後、停止条件が成就する前に、Aは自ら売主として、宅地建物取引業者ではないCとの間で当該宅地の売買契約を締結した。(R1-35-1)Aは、宅地建物取引業者でないCが所有する宅地について、自らを売主、宅地建物取引業者Dを買主とする売買契約を締結することができる。(H28-41-3)当該宅地が、Aの所有に属しない場合、Aは、当該宅地を取得する契約を締結し、その効力が発生している場合においても、当該宅地の引渡しを受けるまでは、Bとの間で売買契約を締結することができない。(H22-40-4)Aは、自己の所有に属しない建物を売買する場合、Aが当該建物を取得する契約を締結している場合であっても、その契約が停止条件付きであるときは、当該建物の売買契約を締結してはならない。(H19-41-1)宅地建物取引業者Eは、Fの所有する宅地を取得することを停止条件として、宅地建物取引業者Gとの間で自ら売主として当該宅地の売買契約を締結した。(H15-35-4)競売開始決定がなされた自己の所有に属しない宅地について、裁判所による競売の公告がなされた後、入札前に、自ら売主として宅地建物取引業者でない者と当該宅地の売買契約を締結すること(H13-34-エ)自己の所有に属しない宅地又は建物について、宅地建物取引業法で定める一定の場合を除いて、自ら売主となる売買の予約を締結すること(H13-45-イ) - 誤り。宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約で契約不適合を担保すべき責任に関し特約を定める場合、民法の規定よりも買主に有利になる約定を除き、買主がその不適合を売主に通知すべき期間は引渡しから2年以上としなければなりません。また、2年未満の特約をした場合、その特約は無効となります(宅建業法40条)。

結果として、契約不適合を担保すべき責任についての特約は契約上ないものとされ、民法の定めどおり「契約不適合の事実を知った時より1年以内に通知」となります(民法566条)。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。

2 前項の規定に反する特約は、無効とする。Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する宅地の売買契約において、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間をBがその不適合を知った時から2年とする特約を定めた場合、この特約は有効である。(R2⑩-42-1)Aが宅地建物取引業者ではないEとの間で締結する建物の売買契約において、Aは当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を一切負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、Aが当該責任を負う期間は当該建物の引渡日から2年となる。(R2⑩-42-4)宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、取引の相手方が同意した場合に限り、買主がその不適合を売主に通知すべき期間を当該宅地又は建物の引渡しの日から1年とする特約を有効に定めることができる。(R1-27-イ)Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではない場合において、本件契約の目的物である建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に対して追及するには目的物の引渡しの日から1年以内に通知しなければならないものとする旨の特約を定めた。(H30-29-4)宅地建物取引業者でない買主Cとの間で土地付建物の売買契約を締結するにあたって、Cが建物を短期間使用後取り壊す予定である場合には、当該建物が契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負わない旨の特約を定めることができる。(H27-39-2)A社は、Bとの間で締結した中古住宅の売買契約において、引渡後2年以内に発見された雨漏り、シロアリの害、建物の構造耐力上主要な部分の不適合についてのみ担保責任を負うとする特約を定めることができる。(H25-38-ア)当該建物が中古建物である場合、宅地建物取引業者である買主Dとの間で、「中古建物であるため、A社は、当該建物が契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負わない」旨の特約を定めること。(H24-39-2)当該建物が中古建物である場合、宅地建物取引業者でない買主Eとの間で、「A社の担保責任を追及するためにEがA社に通知すべき期間を、売買契約締結の日にかかわらず引渡しの日から2年間とする」旨の特約を定めること。(H24-39-3)当該契約において、A社が当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、Bがその不適合をA社に通知すべき期間について、Bが知った時から2年間とする旨の特約を定めることができる。(H23-37-4)A社は、宅地建物取引業者である買主E社との間で、売買契約を締結したが、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任について、「契約不適合による契約解除又は損害賠償の請求は、契約対象物件である宅地の引渡しの日から1年を経過したときはできない」とする旨の特約を定めていた。(H23-39-4)Aは、当該宅地の契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、Bがその不適合をAに通知すべき期間を当該宅地の引渡しの日から3年とする特約をすることができる。(H22-40-1)AがBとの間で締結した中古住宅の売買契約において、当該住宅を現状有姿で引き渡すとする特約と、Aが当該住宅の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負わないこととする特約とを定めた場合、その特約はいずれも有効である。(H21-38-ア)AがBとの間で締結した建物の売買契約において、Aは当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を一切負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、Aが当該責任を負う期間は当該建物の引渡しの日から2年間となる。(H21-38-ウ)Aは、自ら売主として行う中古建物の売買に際し、当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合をAに通知すべき期間を引渡しの日から2年間とする特約をした。(H21-40-4)Aは、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間として、引渡しの日から2年で、かつ、Bが契約不適合を知った時から30日以内とする特約を定めることができる。(H20-40-4)「建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、その不適合がAの責に帰すことのできるものでないときは、Aは担保責任を負わない」とする特約は有効である。(H19-41-3)買主Bとの売買契約において、物件が競売で取得した中古住宅であるため、現状有姿とし当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間を「引渡しから半年まで」と定めた契約書の条項は有効である。(H14-41-1)Aが、売買目的物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間について、その土地付建物の引渡しの時から1年間とする旨の特約をした場合は、その期間は、Bが契約不適合を知った時から1年間となる。(H12-40-1) - [正しい]。次の条件のいずれかを満たす場合、クーリング・オフによる契約解除はできません。逆を言えば、どれにも該当しなければクーリング・オフできるということです(宅建業法37条の2)。

- 宅建業者の事務所等で買受けの申込みまたは売買契約(事務所等以外の場所で買受けの申込みをした場合を除く)をしている

- クーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過している

- 物件の引渡しを受け、かつ、代金全額を支払っている

- 買主が宅建業者である

このケースは上記のどれにも該当しないので、Aはクーリング・オフによる契約の解除を拒むことができないこととなります(宅建業法第37条の2第1項1号・2号)。Aは、喫茶店でBから宅地の買受けの申込みを受けたことから、翌日、前日と同じ喫茶店で当該宅地の売買契約を締結し、代金全部の支払を受けた。その4日後に、Bから法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる当該契約を解除する旨の書面による通知を受けた場合、Aは、当該宅地をBに引き渡していないときは、代金の全部が支払われたことを理由に当該解除を拒むことはできない。(H21-37-3)Bがホテルのロビーで買受けの申込みをし、3日後にBの自宅で売買契約を締結した場合、Bは、当該建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払っているときでも、当該売買契約の解除をすることができる。(H19-41-4) - 誤り。クーリング・オフによる解除が行われた場合、撤回に伴う損害賠償金や違約金の請求はできません(宅建業法37条の2第1項)。

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

売主らは、A社の事務所において買主から買受けの申込みを受け、売買契約を締結したが、売主らは当該売買契約には法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフの適用はないと判断し、クーリング・オフについて買主に告げる書面の交付は行わなかった。(R7-30-イ)Aは、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた際、以後の取引について、その取引に係る書類に関してBから電磁的方法で提供をすることについての承諾を得た場合、クーリング・オフについて電磁的方法で告げることができる。(R5-35-1)Aが、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、クーリング・オフについて告げられた日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。(R5-35-2)Aが、Aの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。(R5-35-3)Cは、Aの事務所で買受けの申込みをし、その翌日、喫茶店で契約を締結したが、Aはクーリング・オフについて告げる書面をCに交付しなかった。この場合、Cはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。(R3⑫-43-4)Bがクーリング・オフにより売買契約を解除した場合、当該契約の解除に伴う違約金について定めがあるときは、Aは、Bに対して違約金の支払を請求することができる。(R1-38-ア)Bは自ら指定した自宅においてマンションの買受けの申込みをした場合においても、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行うことができる。(H29-31-ア)Bは、A社の事務所において買受けの申込みをし、後日、レストランにおいてA社からクーリング・オフについて何も告げられずに売買契約を締結した。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。(H24-37-4)A社は、契約解除に伴う違約金の定めがある場合、クーリング・オフによる契約の解除が行われたときであっても、違約金の支払を請求することができる。(H23-35-ア)買主Dはレストランにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。この場合、Dは、当該契約の締結をした日の5日後においては、書面を発しなくても契約の解除をすることができる。(H20-39-3)Bから法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる売買契約の解除があった場合でも、Aが契約の履行に着手していれば、AはBに対して、それに伴う損害賠償を請求することができる。(H20-40-3)Bは、Aが設置したテント張りの案内所で買受けの申込みをし、翌日Aの事務所で契約を締結した場合には、それ以降は一切法第37条の2による当該契約の解除を行うことはできない。(H18-39-1)Bが当該売買契約の解除を行う場合は、Aに対して国土交通大臣が定める書式の書面をもってその意思表示を行わなければならない。(H16-42-3)買主Dは、ホテルのロビーで買受けの申込みをし、翌日、Aの事務所で契約を締結した際に手付金を支払った。その3日後、Dから、クーリング・オフの書面が送付されてきた場合、Aは、契約の解除に伴う損害額と手付金を相殺することができる。(H15-39-3)宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、当該宅地建物取引業者の「事務所」において契約の申込み及び締結をした買主は、法第37条の2の規定による売買契約の解除をすることはできない。(H14-36-4)Aは、申込みの撤回を書面により行う必要があり、その効力は、Aが申込みの撤回を行う旨の書面を発した時に生ずる。(H13-44-2)買受けの申込みに際して申込証拠金がAから支払われている場合で、Aが申込みの撤回を行ったとき、Bは、遅滞なくその全額をAに返還しなければならないが、申込みの撤回に伴う損害があった場合は、別途これをAに請求できる。(H13-44-3)

広告

広告