宅建試験過去問題 平成17年試験 問43

問43

宅地建物取引業者Aが自ら売主としてマンション(販売価額3,000万円)の売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- Aは、宅地建物取引業者であるBとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,200万円とする特約を定めた。この特約は無効である。

- Aは、宅地建物取引業者でないCとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,200万円とする特約を定めることができる。

- Aは、宅地建物取引業者であるDとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額の定めをしなかった場合、実際に生じた損害額1,000万円を立証により請求することができる。

- Aは、宅地建物取引業者でないEとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を600万円、それとは別に違約金を600万円とする特約を定めた。これらの特約はすべて無効である。

広告

広告

正解 3

問題難易度

肢112.1%

肢26.3%

肢371.8%

肢49.8%

肢26.3%

肢371.8%

肢49.8%

分野

科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:9 - 8種制限

解説

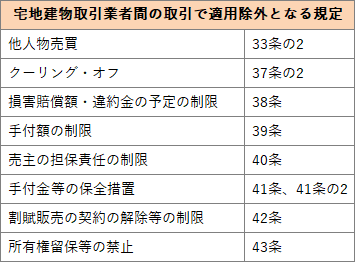

- 誤り。取引の相手方が宅建業者である場合は、損害賠償の予定額の制限に関する規定は適用されません(宅建業法78条2項)。よって、2割を超える額を定めることができます。

第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。

宅地建物取引業者は、自ら売主として、宅地建物取引業者である買主との間で、自ら所有しない造成前の宅地の売買契約を締結するためには、法第41条の規定による手付金等の保全措置を講じ、かつ、売主である宅地建物取引業者が当該宅地を取得する契約を締結しなければならない。(R7-28-ウ)Aは、宅地建物取引業者であるBと契約を締結し、保全措置を講じずに、Bから手付金として1,000万円を受領した。(H26-33-1)Aは、宅地建物取引業者である買主Eとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売却する契約を締結した場合、保全措置を講じずに、当該建物の引渡前に500万円を手付金として受領することができる。(H25-40-3)Aは、宅地建物取引業者であるBとの間で建築工事が完了した建物を1億円で販売する契約を締結し、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に2,500万円を手付金として受領した。(H20-41-4)AはBと売買契約を締結し、代金の額の10分の3の金額を手付として受領した。(H18-38-1)Aは、自ら売主として行う造成済みの宅地の売買において、買主である宅地建物取引業者と、「Aは当該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を一切負わない」旨の特約を記載した売買契約を締結した。(H18-41-3)宅地建物取引業者である買主Dは、建物の物件の説明をAの事務所で受けた。後日、Aの事務所近くの喫茶店で買受けを申し込むとともに売買契約を締結した場合、Dは売買契約の解除はできる。(H14-45-3) - 誤り。相手方が宅建業者でないため、損害賠償の予定額は代金の2割までに制限されます(宅建業法38条1項)。本肢の1,200万円は代金の2割(3,000万円×20%=600万円)を超えているため、特約を定めることはできません。Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。(R7-32-4)販売代金2,500万円の宅地について、Aが売買契約の締結を行い、損害賠償の額の予定及び違約金の定めをする場合、その合計額を500万円と設定することができる。(R4-43-3)当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を400万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた場合、当該特約は無効となる。(R3⑩-42-3)Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。(H28-28-エ)宅地建物取引業者Dとの間で締結した建築工事完了前の建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を代金の額の30%と定めることができる。(H27-39-3)A社は、宅地建物取引業者である買主Bとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めることができない。(H24-38-ア)Aは、Bとの間における建物の売買契約(代金2,000万円)の締結に当たり、手付金として100万円の受領を予定していた。この場合において、損害賠償の予定額を定めるときは、300万円を超えてはならない。(H21-37-1)当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超える定めをしてはならない。(H18-39-2)Aは、Bとの間で3,000万円の宅地の売買契約を締結したが、特約の定めにより、Bの債務不履行を理由とする契約解除に伴い、500万円の損害賠償及び同額の違約金をそれぞれ請求した。(H15-38-4)債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償額の定めがない場合、損害賠償の請求額は、売買代金の額の2割である700万円が上限である。(H15-41-2)AB間で、手付金を違約手付とする旨の特約を定めた場合においても、別途Bの債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を定めることができる。(H12-40-4)

- [正しい]。損害賠償の予定額を定めなかった場合でも、民法の規定に基づき実損額について損害賠償請求をすることは可能です。

- 誤り。すべて無効ではありません。損害賠償の予定額の代金の2割を超える約定があった場合でも、全体として無効とはならず、2割を超えた部分のみが無効となります(宅建業法38条2項)。本問の場合、代金の2割は「3,000万円×20%=600万円」なので、合計1,200万円のうち600万円が無効となり、600万円の約定とみなされます。

前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。

A社は、宅地建物取引業者でない買主Cとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額300万円に加え、違約金を600万円とする特約を定めたが、違約金についてはすべて無効である。(H24-38-イ)

広告

広告