最新情報

1月17日令和8年度試験に向けた過去問の法改正対応を完了しました。

2025年

11月20日PC表示のサイドメニューを開閉できる仕組みに変更しました。

10月19日令和7年の試験問題を追加しました。

10月3日問題文にマーカーや下線を引ける機能を追加しました。

8月12日法令・制度改正情報のページに令和7年分の情報を追加しました。

5月30日目に優しく、眼精疲労の軽減効果が期待できるベージュ系のテーマカラーを追加しました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

3月24日パスワードの文字種を増やし、最大32文字に拡張するセキュリティ強化を実施しました。

2月6日需給統計問題(問48)対策のページのデータを令和7年度版に更新しました。

1月18日令和7年度試験に向けた過去問の法改正対応を完了しました。

2024年

10月20日令和6年の試験問題を追加しました。

8月28日法令・制度改正情報のページに令和6年分の情報を追加しました。

7月11日SNSボタンの表示・非表示を選択できるようになりました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

2月13日ダークテーマ(黒基調のデザイン)を選択できるようになりました。サイト設定のページから端末ごとに設定できます。

2023年

10月16日令和5年の試験問題を追加しました。

4月27日Webサイトの動作をカスタマイズできるサイト設定ページを追加しました。

2022年

10月16日令和4年の試験問題を追加しました。

2021年

12月21日令和3年12月の試験問題を追加しました。

10月18日令和3年10月の試験問題を追加しました。解説も全問完成しています。

8月5日利用規約の改定を行いました。

6月21日令和3年試験に向けて需給統計問題の対策ページが完成しました。

⇨令和3年試験 需給統計問題(問48)対策

6月13日法令・制度改正情報のページを作成しました。

4月17日一問一答クイズを大幅にパワーアップさせました。

2020年

12月29日令和2年12月の試験問題を追加しました。解説も全問完成しています。

10月19日令和2年10月の試験問題を追加しました。解説も全問完成しています。

9月30日平成13年試験の解説が完成しました。

9月3日平成12年試験の解説が完成しました。

8月29日過去問道場に模擬試験の印刷&ダウンロード機能を追加しました。

7月24日平成14年試験の解説が完成しました。

7月11日平成15年試験の解説が完成しました。

6月30日平成16年試験の解説が完成しました。

6月12日平成17年試験の解説が完成しました。

5月22日掲示板でのご要望を受けて、解説内の図解を一覧できるページを作成してみました。

⇨【イメージで記憶定着】宅建士過去問題の図解一覧

5月10日令和2年試験に向けて需給統計問題の対策ページを更新しました。

⇨令和2年試験 需給統計問題(問48)対策

4月28日報酬関連の問題を消費税率10%に対応させました。

4月2日権利関係を5分野から17分野に、宅建業法等を8分野から12分野に細分化しました。

3月21日令和元年試験の解説が完成しました。

3月19日宅建業法を含む全ての過去問題について民法改正済となりました。

2月25日平成18年試験の解説が完成しました。

2019年

12月17日いつの間にか過去問道場の利用者が1,000人突破していました。現時点で1,144人です。

12月5日令和元年の試験問題を追加しました。

10月9日学習成績をSNSで簡単にシェアできる新機能を過去問道場に追加しました。

10月7日平成19年試験の解説が完成しました。市販過去問集並みの12年分の提供に達しました。

9月10日令和元年試験用の統計問題(問48)対策ページを公開しました。

⇨令和元年試験 需給統計問題(問48)対策

8月7日平成20年試験の解説が完成しました。

6月6日平成21年試験の解説が完成しました。ようやく10年分までアップできました。

3月13日平成22年試験の解説が完成しました。

2月28日平成30年試験の解説が完成しました。

1月22日平成23年試験の解説が完成しました。

2018年

12月20日平成24年試験の解説をアップしました。

12月18日過去問道場に問題チェック機能を追加しました。

12月7日平成30年の試験問題を追加しました。

12月5日試験統計に平成30年のデータを追加しました。

11月30日平成25年試験の解説をアップしました。

10月19日平成26年試験の解説をアップしました。

10月15日平成28年試験の解説をアップしました。

10月3日平成27年試験の解説をアップしました。

8月6日平成29年試験の解説をアップしました。

7月30日宅建業法等の出題論点を7つの細目に分類しました。

7月25日平成15年から平成12年の過去問題200問を追加しました。

7月6日新しく宅建試験の過去問解説サイトを公開しました。後発組ではありますが、今後、解説やシステムを充実させ宅建試験対策の決定版と呼ばれるWebサイトに育てていきたいと思っています。

▼すべて表示する

宅建士 過去問一問一答

- A社の政令で定める使用人は、刑法第247条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられたが、その執行を終えてから3年を経過しているので、A社は免許を受けることができる。

- B社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪で拘禁刑1年執行猶予2年に処せられ、猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していないので、B社は免許を受けることができない。

- 個人Cは、かつて免許を受けていたとき、自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませ、その情状が特に重いとして免許を取り消されたが、免許取消しの日から5年を経過していないので、Cは免許を受けることができない。

- 個人Dは、かつて破産手続開始の決定を受け、現在は復権を得ているが、復権を得た日から5年を経過していないので、Dは免許を受けることができない。

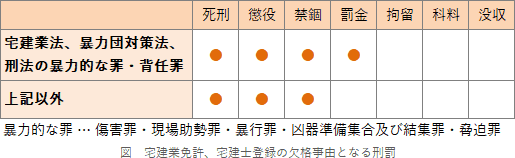

- 誤り。法人の役員や政令で定める使用人(事務所長や営業所長)が、背任罪による罰金刑を受けてから5年を経過していない場合、欠格事由に該当します(宅建業法5条1項6号、宅建業法5条1項12号)。「3年」ではありません。

- 誤り。執行猶予期間を満了した場合、刑の言い渡しが失効するので直ちに欠格事由が解消します。取締役は猶予期間を満了しているため、B社は免許を受けることができます(宅建業法5条1項5号)。

拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

- [正しい]。以下の3つの事由によって免許を取り消された場合、その日から5年間は宅地建物取引業の免許を受けることができません(宅建業法5条1項2号)。

- 不正の手段で免許を受けた

- 業務停止処分に違反した

- 業務停止処分で情状が特に重い

第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(後略)

- 誤り。破産手続開始の決定を受けても復権を得れば、即座に欠格事由ではなくなります。よって、Dは免許を受けることができます(宅建業法5条1項1号)。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

宅地建物取引士(宅建士)とは

宅地建物取引士は、家やビルなどの建物を建てるための土地、またその建物そのものを売買したり交換したり、持ち主の代わりに賃貸物件をあっせんする際に必要な国家資格です。

不動産取引は一般に1回の取引が高額であり、1つの間違いが人の人生を狂わせてしまう可能性すらあります。しかし、不動産取引の当事者は不動産に関する知識や経験の少ないお客様がほとんどですから、人の財産の適切な保護のためには、専門知識を持つ宅建士が詳しい説明をしてあげることが必要なのです。…

⇨続きを読む

試験の概要

宅建士試験は、毎年1回、10月の第3日曜日に各都道府県ごとに実施されます。試験は、都道府県知事が、国土交通省令の定めるところにより行うこととされており、昭和63年度から、国土交通大臣に指定された指定試験機関である「一般財団法人不動産適正取引推進機構」が、すべての都道府県知事の委任を受けて実施しています。…

⇨続きを読む

出題範囲および内容

宅建業法施行規則第7条及び第8条で規定されている宅建試験の出題範囲は、次のとおりです。出題内容は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。土地及び建物についての法令上の制限に関すること。…

⇨続きを読む

宅建試験の難易度

難しいと思われがちな宅建士の試験ですが、その難易度としては一般的には「普通」ぐらいだと言われています。「普通」と言っても、人によって感じ方はそれぞれです。

宅建士の難易度を様々な角度から見てみましょう。…

⇨続きを読む

受験スケジュール

宅建試験の受験手続きから合格発表までの流れを時系列に沿って説明します。6月の第1金曜日 … 実施広告等 官報及び一般財団法人不動産適正取引推進機構ホームページへの掲載をもって試験の実施広告が行われます。7月1日~ … 試験案内の掲載・配布 試験案内が掲載・配布されます。インターネット上では試験の実施者である一般財団法人不動産適正取引推進機構(https://www.retio.or.jp/)のホームページ上にて7月31日まで、郵送の場合は7月15日まで指定の場所で配布されます。…

⇨続きを読む

受験者数と合格率の推移

宅建試験は毎年約20万人の方が受験しており、数ある国内資格試験の中でもトップクラスを争う人気を誇ります。従来から必置義務資格ということで人気は高いですが、平成27年に宅地建物取引主任者から「宅地建物取引士」に名称変更され士業になったことをうけて受験者数は増加傾向にあります。…

⇨続きを読む