宅建試験過去問題 令和7年試験 問30

問30

いずれも宅地建物取引業者であるA社、B社及びC社(以下この問において「売主ら」という。)が、分譲マンションを共同で建築、販売することとなり、建築確認を受けた後、工事完了前にその一室を5,000万円で宅地建物取引業者ではない個人である買主に売却しようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に違反するものはいくつあるか。

- 売主らは、共同する全社が各個に重要事項説明を実施すると、かえって買主を混乱させると考え、買主の了解を得た上で、A社1社を幹事社とし、A社の宅地建物取引士が単独で重要事項説明書に記名のうえ、買主に交付し説明を行った。

- 売主らは、A社の事務所において買主から買受けの申込みを受け、売買契約を締結したが、売主らは当該売買契約には法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフの適用はないと判断し、クーリング・オフについて買主に告げる書面の交付は行わなかった。

- 売主らは、当該物件については、重要事項説明の時点では共用部分に関する規約が案であるので、買主の了解を得た上で、契約締結後に決定した規約を交付することとし、重要事項説明書への記載は省略した。

- 売主らは買主から手付金500万円を受領することとしたが、手付金の保全措置を講じる必要はないと判断し、手付金保全措置の概要について重要事項説明書への記載は省略した。

- 一つ

- 二つ

- 三つ

- 四つ

広告

広告

正解 3

問題難易度

肢13.6%

肢217.0%

肢366.4%

肢413.0%

肢217.0%

肢366.4%

肢413.0%

分野

科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:7 - 35条書面

解説

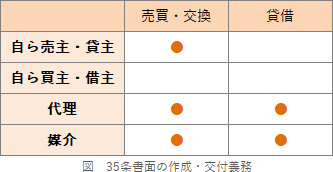

- 違反する。宅建業者が自ら売主となる場合、その業者は、買主に対し、宅地建物取引士が記名した重要事項説明書を交付しなければなりません(宅建業法35条1項)。本問では宅建業者3社が共同売主ですから、3社ともこの義務を負います。したがって、重要事項説明書の作成や説明をA社が代表して行う場合でも、取引に関与したA・B・Cそれぞれの宅地建物取引士が(連名で)記名する必要があります。本肢ではA社の宅地建物取引士だけが単独で記名しているため、違反となります。

甲宅地を所有する宅地建物取引業者Aが、乙宅地を所有する宅地建物取引業者ではない個人Bと、甲宅地と乙宅地の交換契約を締結するに当たって、Bに対して、甲宅地に関する重要事項の説明を行う義務はあるが、乙宅地に関する重要事項の説明を行う義務はない。(R5-33-1)売主及び買主が宅地建物取引業者ではない場合、当該取引の媒介業者は、売主及び買主に重要事項説明書を交付し、説明を行わなければならない。(R5-42-イ)宅地建物取引業者である売主は、他の宅地建物取引業者に媒介を依頼して宅地の売買契約を締結する場合、重要事項説明の義務を負わない。(R1-41-2)宅地の売買の媒介を行う場合、売買の各当事者すなわち売主及び買主に対して、書面を交付して説明しなければならない。(H29-33-1)宅地建物取引業者でない売主と宅地建物取引業者である買主が、媒介業者を介さず宅地の売買契約を締結する場合、法第35条の規定に基づく重要事項の説明義務を負うのは買主の宅地建物取引業者である。(H25-29-1)宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買について売主となる場合、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明は行わなければならないが、35条書面の交付は省略してよい。(H25-30-1)Bは、事業用地として当該宅地を購入する資金を金融機関から早急に調達する必要があったため、重要事項説明に先立って37条書面の交付を行うようA社に依頼した。これを受け、A社は、重要事項説明に先立って契約を締結し、37条書面を交付した。(H24-32-2)AとBどちらからも、早く契約したいとの意思表示があったため、Cは契約締結後に重要事項説明をする旨AとBの了解を得た後に契約を締結させ、契約書面を交付した。(H17-39-4)宅地の売買について、売主A、Aの媒介業者B及び買主の媒介業者Cの三者がいずれも宅地建物取引業者である場合は、B及びCのみならず、Aも、買主に対して法第35条に規定する重要事項の説明をすべき義務を負う。(H15-37-3)代金の額及びその支払の時期については、重要事項説明書に記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。(H13-39-2)

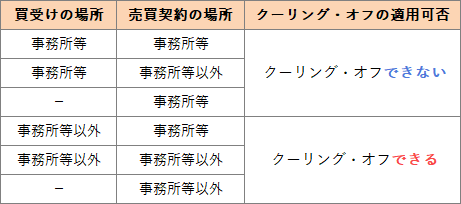

甲宅地を所有する宅地建物取引業者Aが、乙宅地を所有する宅地建物取引業者ではない個人Bと、甲宅地と乙宅地の交換契約を締結するに当たって、Bに対して、甲宅地に関する重要事項の説明を行う義務はあるが、乙宅地に関する重要事項の説明を行う義務はない。(R5-33-1)売主及び買主が宅地建物取引業者ではない場合、当該取引の媒介業者は、売主及び買主に重要事項説明書を交付し、説明を行わなければならない。(R5-42-イ)宅地建物取引業者である売主は、他の宅地建物取引業者に媒介を依頼して宅地の売買契約を締結する場合、重要事項説明の義務を負わない。(R1-41-2)宅地の売買の媒介を行う場合、売買の各当事者すなわち売主及び買主に対して、書面を交付して説明しなければならない。(H29-33-1)宅地建物取引業者でない売主と宅地建物取引業者である買主が、媒介業者を介さず宅地の売買契約を締結する場合、法第35条の規定に基づく重要事項の説明義務を負うのは買主の宅地建物取引業者である。(H25-29-1)宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買について売主となる場合、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明は行わなければならないが、35条書面の交付は省略してよい。(H25-30-1)Bは、事業用地として当該宅地を購入する資金を金融機関から早急に調達する必要があったため、重要事項説明に先立って37条書面の交付を行うようA社に依頼した。これを受け、A社は、重要事項説明に先立って契約を締結し、37条書面を交付した。(H24-32-2)AとBどちらからも、早く契約したいとの意思表示があったため、Cは契約締結後に重要事項説明をする旨AとBの了解を得た後に契約を締結させ、契約書面を交付した。(H17-39-4)宅地の売買について、売主A、Aの媒介業者B及び買主の媒介業者Cの三者がいずれも宅地建物取引業者である場合は、B及びCのみならず、Aも、買主に対して法第35条に規定する重要事項の説明をすべき義務を負う。(H15-37-3)代金の額及びその支払の時期については、重要事項説明書に記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。(H13-39-2) - 違反しない。売主である宅建業者の事務所で買受けの申込みをした場合、クーリング・オフの適用がありません(宅建業法37条の2第1項)。クーリング・オフについて買主に告げる書面は、クーリング・オフの適用がある際に交付するものですから、事務所で買受けの申込みを受けた場合には交付不要です。よって、違反ではありません。

Aは、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた際、以後の取引について、その取引に係る書類に関してBから電磁的方法で提供をすることについての承諾を得た場合、クーリング・オフについて電磁的方法で告げることができる。(R5-35-1)Aが、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、クーリング・オフについて告げられた日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。(R5-35-2)Aが、Aの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。(R5-35-3)Cは、Aの事務所で買受けの申込みをし、その翌日、喫茶店で契約を締結したが、Aはクーリング・オフについて告げる書面をCに交付しなかった。この場合、Cはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。(R3⑫-43-4)Bがクーリング・オフにより売買契約を解除した場合、当該契約の解除に伴う違約金について定めがあるときは、Aは、Bに対して違約金の支払を請求することができる。(R1-38-ア)Bは自ら指定した自宅においてマンションの買受けの申込みをした場合においても、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行うことができる。(H29-31-ア)AB間の建物の売買契約における「宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除の際に、AからBに対して損害賠償を請求することができる。」旨の特約は有効である。(H27-34-4)Bは、A社の事務所において買受けの申込みをし、後日、レストランにおいてA社からクーリング・オフについて何も告げられずに売買契約を締結した。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。(H24-37-4)A社は、契約解除に伴う違約金の定めがある場合、クーリング・オフによる契約の解除が行われたときであっても、違約金の支払を請求することができる。(H23-35-ア)買主Dはレストランにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。この場合、Dは、当該契約の締結をした日の5日後においては、書面を発しなくても契約の解除をすることができる。(H20-39-3)Bから法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる売買契約の解除があった場合でも、Aが契約の履行に着手していれば、AはBに対して、それに伴う損害賠償を請求することができる。(H20-40-3)Bは、Aが設置したテント張りの案内所で買受けの申込みをし、翌日Aの事務所で契約を締結した場合には、それ以降は一切法第37条の2による当該契約の解除を行うことはできない。(H18-39-1)Bが当該売買契約の解除を行う場合は、Aに対して国土交通大臣が定める書式の書面をもってその意思表示を行わなければならない。(H16-42-3)買主Dは、ホテルのロビーで買受けの申込みをし、翌日、Aの事務所で契約を締結した際に手付金を支払った。その3日後、Dから、クーリング・オフの書面が送付されてきた場合、Aは、契約の解除に伴う損害額と手付金を相殺することができる。(H15-39-3)宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、当該宅地建物取引業者の「事務所」において契約の申込み及び締結をした買主は、法第37条の2の規定による売買契約の解除をすることはできない。(H14-36-4)Aは、申込みの撤回を書面により行う必要があり、その効力は、Aが申込みの撤回を行う旨の書面を発した時に生ずる。(H13-44-2)買受けの申込みに際して申込証拠金がAから支払われている場合で、Aが申込みの撤回を行ったとき、Bは、遅滞なくその全額をAに返還しなければならないが、申込みの撤回に伴う損害があった場合は、別途これをAに請求できる。(H13-44-3)

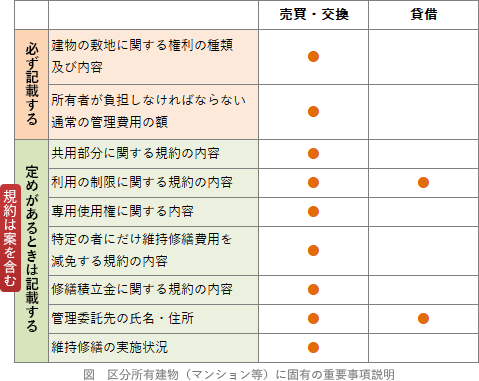

Aは、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた際、以後の取引について、その取引に係る書類に関してBから電磁的方法で提供をすることについての承諾を得た場合、クーリング・オフについて電磁的方法で告げることができる。(R5-35-1)Aが、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、クーリング・オフについて告げられた日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。(R5-35-2)Aが、Aの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。(R5-35-3)Cは、Aの事務所で買受けの申込みをし、その翌日、喫茶店で契約を締結したが、Aはクーリング・オフについて告げる書面をCに交付しなかった。この場合、Cはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。(R3⑫-43-4)Bがクーリング・オフにより売買契約を解除した場合、当該契約の解除に伴う違約金について定めがあるときは、Aは、Bに対して違約金の支払を請求することができる。(R1-38-ア)Bは自ら指定した自宅においてマンションの買受けの申込みをした場合においても、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行うことができる。(H29-31-ア)AB間の建物の売買契約における「宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除の際に、AからBに対して損害賠償を請求することができる。」旨の特約は有効である。(H27-34-4)Bは、A社の事務所において買受けの申込みをし、後日、レストランにおいてA社からクーリング・オフについて何も告げられずに売買契約を締結した。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。(H24-37-4)A社は、契約解除に伴う違約金の定めがある場合、クーリング・オフによる契約の解除が行われたときであっても、違約金の支払を請求することができる。(H23-35-ア)買主Dはレストランにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。この場合、Dは、当該契約の締結をした日の5日後においては、書面を発しなくても契約の解除をすることができる。(H20-39-3)Bから法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる売買契約の解除があった場合でも、Aが契約の履行に着手していれば、AはBに対して、それに伴う損害賠償を請求することができる。(H20-40-3)Bは、Aが設置したテント張りの案内所で買受けの申込みをし、翌日Aの事務所で契約を締結した場合には、それ以降は一切法第37条の2による当該契約の解除を行うことはできない。(H18-39-1)Bが当該売買契約の解除を行う場合は、Aに対して国土交通大臣が定める書式の書面をもってその意思表示を行わなければならない。(H16-42-3)買主Dは、ホテルのロビーで買受けの申込みをし、翌日、Aの事務所で契約を締結した際に手付金を支払った。その3日後、Dから、クーリング・オフの書面が送付されてきた場合、Aは、契約の解除に伴う損害額と手付金を相殺することができる。(H15-39-3)宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、当該宅地建物取引業者の「事務所」において契約の申込み及び締結をした買主は、法第37条の2の規定による売買契約の解除をすることはできない。(H14-36-4)Aは、申込みの撤回を書面により行う必要があり、その効力は、Aが申込みの撤回を行う旨の書面を発した時に生ずる。(H13-44-2)買受けの申込みに際して申込証拠金がAから支払われている場合で、Aが申込みの撤回を行ったとき、Bは、遅滞なくその全額をAに返還しなければならないが、申込みの撤回に伴う損害があった場合は、別途これをAに請求できる。(H13-44-3) - 違反する。共用部分に関する規約の定めは、区分所有建物に係る重要事項説明の内容です(宅建業法規則16条の2第2号)。規約の定めが重要事項説明の内容となる場合、まだ正式な規約として成立しなくても、案の段階のものがあればその内容が記載・説明の対象となります。よって、規約の案があるのに記載しない場合は違反となります。

宅地建物取引業者は、分譲マンションの売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めが案の段階であっても、その案の内容を説明しなければならない。(H25-33-2)建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約がまだ案の段階である場合、Aは、規約の設定を待ってから、その内容を説明しなければならない。(H20-37-2)対象物件が、建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である場合、Aは、同条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、当該規約が未だ案であるときはその内容を説明する必要はない。(H15-36-1)

宅地建物取引業者は、分譲マンションの売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めが案の段階であっても、その案の内容を説明しなければならない。(H25-33-2)建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約がまだ案の段階である場合、Aは、規約の設定を待ってから、その内容を説明しなければならない。(H20-37-2)対象物件が、建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である場合、Aは、同条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、当該規約が未だ案であるときはその内容を説明する必要はない。(H15-36-1) - 違反する。自ら売主となる工事完了前の物件では、代金の5%以下かつ1,000万円以下であるときを除き、手付金等の受領前に保全措置が必要です。(宅建業法41条1項)。本肢の手付金500万円は代金の5%(5,000万円×5%=250万円)を超えるため保全措置を講じなければなりません。まず、保全措置の要否判断が誤っています。

保全措置が必要な額の手付金等を受領しようとする場合には、重要事項説明書に保全措置の内容を記載する必要があります(宅建業法35条1項10号)。よって、記載を省略した場合は違反となります。Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。(R7-32-1)当該建物が建築工事の完了前の建物である場合において、Aは、保全措置を講じずに、Bから手付金300万円を受領することができる。(R6-34-3)Aは、Bから手付金を受領した後に、速やかに手付金の保全措置を講じなければならない。(R5-39-1)Aは、手付金の保全措置を保証保険契約を締結することにより講ずる場合、保険事業者との間において保証保険契約を締結すればよく、保険証券をBに交付する必要はない。(R5-39-3)当該土地付建物の工事の完了前に契約を締結した場合、Aは、宅地建物取引業法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなくても手付金100万円、中間金60万円を受領することができる。(R3⑩-42-2)Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際に、Bから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。(H28-28-ア)Aは、Bから手付金150万円を保全措置を講じないで受領し、その後引渡し前に、中間金350万円を受領する場合は、すでに受領した手付金と中間金の合計額500万円について保全措置を講じなければならない。(H28-43-ウ)Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金3,000万円)を締結するに当たり、保険事業者との間において、手付金等について保証保険契約を締結して、手付金300万円を受領し、後日保険証券をBに交付した。(H27-40-イ)Bが売買契約締結前に申込証拠金5万円を支払っている場合で、当該契約締結後、当該申込証拠金が代金に充当されるときは、A社は、その申込証拠金に相当する額についても保全措置を講ずる必要がある。(H23-38-3)A社は、売買契約締結後の建築工事中に、さらに200万円を中間金としてBから受領する場合、当該中間金についても保全措置を講ずる必要がある。(H23-38-4)Aが受領した手付金の返還債務を連帯して保証することを委託する契約をAとAの代表取締役との間であらかじめ締結したときは、Aは、当該マンションの代金の額の20%に相当する額を手付金として受領することができる。(H22-41-イ)Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じずに、Bから500万円を手付金として受領したが、当該措置を講じないことについては、あらかじめBからの書面による承諾を得ていた。(H21-39-2)AがBから手付金として1,500万円を受領しようとする場合において、当該マンションについてBへの所有権移転の登記がされたときは、Aは、保全措置を講じなくてもよい。(H19-34-3)Aが1,000万円の手付金について銀行との間に保全措置を講じている場合において、Aが資金調達に困り工事請負代金を支払うことができず、当該マンションの引渡しが不可能となったときは、Bは、手付金の全額の返還を当該銀行に請求することができる。(H19-34-4)宅地建物取引業者Bが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないCと1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Bは、手付金の受領前及び、中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。(H19-43-2)Aは、当該建物が未完成であった場合でも、Bへの所有権移転の登記をすれば、Bから受け取った手付金等について、その金額を問わず法第41条に定める手付金等の保全措置を講じる必要はない。(H18-39-4)A社は、自ら建築工事完了前のマンションの売主となるときは、代金の一部が当該物件の売買価格の1/10以下で、かつ、1,000万円以下であれば、保全措置をしなくてもよい。(H16-44-1)買主Cとの未完成物件の売買契約において、手付金等を受領する場合、保証委託契約による保全措置の対象は、代金の額の5/100を超え、かつ、この金額が1,000万円を超える部分である。(H14-41-2)Aが手付金について銀行との間に保全措置を講じている場合で、Aが資金繰りに困り工事の請負代金を支払うことができず、マンションの譲渡が不可能となったときには、Bは、手付金の全額の返還を当該銀行に請求できる。(H13-41-2)

広告

広告