宅建試験過去問題 令和7年試験 問28

問28

宅地建物取引業者の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

- 自ら売主として販売する宅地又は建物の広告に取引態様の別を明示しなかった場合は、罰則の対象とはならないが監督処分の対象となり、宅地又は建物の規模について著しく事実に相違する表示をした場合は、罰則の対象にも監督処分の対象にもなる。

- 自ら売主として土地付建物の売買契約を締結しようとする場合、当該土地上に建てようとする建物が建築確認申請前であっても、広告することはできるが、建築確認を受けるまで、契約を締結することはできない。

- 宅地建物取引業者は、自ら売主として、宅地建物取引業者である買主との間で、自ら所有しない造成前の宅地の売買契約を締結するためには、法第41条の規定による手付金等の保全措置を講じ、かつ、売主である宅地建物取引業者が当該宅地を取得する契約を締結しなければならない。

- 宅地建物取引業者は、宅地の売買の専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結の日から5日以内(休業日を除く。)に、当該宅地について指定流通機構に所定の事項を登録しなければならない。

- 一つ

- 二つ

- 三つ

- なし

広告

広告

正解 2

問題難易度

肢141.2%

肢234.6%

肢316.5%

肢47.7%

肢234.6%

肢316.5%

肢47.7%

分野

科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制

解説

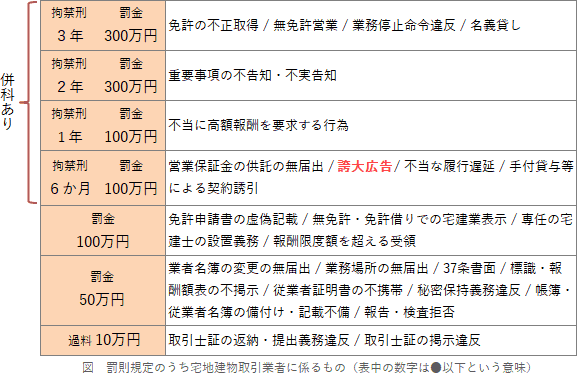

- 正しい。宅建業法違反については全て監督処分の対象となる可能性がある一方で、罰則の対象となる規定は限られています(下表参照)。誇大広告等は6月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、又は両方の併科ですが、取引態様の別の明示には罰則規定は設けられていません。

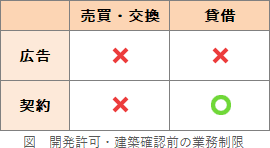

- 誤り。工事完了前の物件については、開発許可・建築確認・宅地造成等工事の許可等の必要な処分を受ける前は、その物件の広告と売買契約の締結をすることができません(宅建業法33条宅建業法36条)。このため、建築確認を受ける前の段階では、売買契約だけでなく広告もすることができません。

宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。

宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。

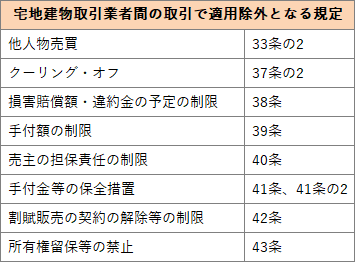

これから建築工事を行う予定である建築確認申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。(R5-31-3)Aは、自ら売主として、建築基準法第6条第1項の確認の申請中である新築の分譲マンションについて「建築確認申請済」と明示した上で広告を行った。当該広告は、建築確認を終えたものと誤認させるものではないため、法第33条の規定に違反するものではない。(R3⑫-30-2)宅地建物取引業者Aは、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Bから当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。(R3⑫-38-ア)賃貸マンションの貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、当該賃貸マンションが建築確認申請中であるときは広告をすることができない。(R3⑩-30-エ)宅地建物取引業者は、建築確認申請中の建物について、建築確認申請中である旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。(R2⑫-27-2)宅地建物取引業者は、宅地の造成工事の完了前においては、当該造成工事に必要とされる許可等の処分があった後であれば、当該宅地の販売に関する広告をすることができる。(R2⑫-27-3)宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。(R2⑩-27-エ)建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前において、建築工事着手前の賃貸住宅の貸主から当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。(R1-30-ア)建築工事着手前の分譲住宅の販売において、建築基準法第6条第1項に基づき必要とされる確認を受ける前に、取引態様を売主と明示して当該住宅の広告を行った。(R1-30-エ)建築基準法第6条第1項の確認を申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。(H30-26-3)Aは、宅地の造成に当たり、工事に必要とされる許可等の処分があった宅地について、当該処分があったことを明示して、工事完了前に、当該宅地の販売に関する広告を行った。(H28-32-1)宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認の申請中である場合は、その旨を表示すれば、自ら売主として当該建物を販売する旨の広告をすることができる。(H27-37-2)Aは、新築分譲マンションを建築工事の完了前に販売しようとする場合、建築基準法第6条第1項の確認を受ける前において、当該マンションの売買契約の締結をすることはできないが、当該販売に関する広告をすることはできる。(H26-30-1)宅地建物取引業者A社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Bから当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。(H25-32-ア)宅地建物取引業者H社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の建売住宅の売主I社(宅地建物取引業者)から当該住宅の売却の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して当該住宅の販売広告を行った。(H25-32-エ)居住用賃貸マンションとする予定の建築確認申請中の建物については、当該建物の貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、広告をすることができない。(H24-28-イ)新築分譲住宅としての販売を予定している建築確認申請中の物件については、建築確認申請中である旨を表示をすれば、広告をすることができる。(H24-28-エ)宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事が完了するまでの間は、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をすることはできない。(H23-36-1)宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。(H20-32-2)Aは、新築分譲マンションを建築工事の完了前に売却する場合、建築基準法第6条第1項の確認を受ける前において、当該マンションの売買の広告及び売買契約の締結のいずれもすることはできない。(H19-38-2)都市計画法第29条第1項の許可を必要とする宅地について、Bが開発行為を行い貸主として貸借をしようとする場合、Aは、Bがその許可を受ける前であっても、Bの依頼により当該宅地の貸借の広告をすることができるが、当該宅地の貸借の媒介をすることはできない。(H19-38-3)Aは、宅地造成等工事規制区域内における宅地造成工事の許可が必要とされる場合において、当該宅地の売買に関する広告は、宅地造成及び特定盛土等規制法第17条に規定する宅地造成工事の完了検査を受けた後でなければしてはならない。(H17-34-2)Aは、宅地の売買に係る広告において、当該宅地に関する都市計画法第29条の許可を受けていれば、当該造成工事に係る検査済証の交付を受けていなくても、当該広告を行うことができる。(H16-36-1)Aは、土地付建物の売買に係る広告に際し、建築基準法第6条第1項の建築確認の申請中であれば、「建築確認申請中のため、建築確認を受けるまでは、売買契約はできません」と表示すれば広告をすることができる。(H14-32-3)建築に関する工事の完了前において、建築基準法第6条第1項の確認を受ける必要のある建物について、その確認の申請後、確認を受ける前に、当該確認を受けることができるのは確実である旨表示して、当該建物の分譲の広告をすること(H13-34-ウ)Aが、都市計画法第29条の許可を必要とする宅地の分譲をする場合、Aは、その許可を受ける前であっても、許可申請中である旨表示して、その宅地の分譲の広告をすることができる。(H12-38-1) - 誤り。他人物売買の制限はいわゆる「8種制限」の一つであり、買主が宅建業者である場合は適用されません。本肢は、買主が宅建業者のため、保全措置や取得契約をする必要はありません(宅建業法78条2項)。

第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。

Aは、宅地建物取引業者であるBと契約を締結し、保全措置を講じずに、Bから手付金として1,000万円を受領した。(H26-33-1)Aは、宅地建物取引業者である買主Eとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売却する契約を締結した場合、保全措置を講じずに、当該建物の引渡前に500万円を手付金として受領することができる。(H25-40-3)Aは、宅地建物取引業者であるBとの間で建築工事が完了した建物を1億円で販売する契約を締結し、法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じずに、当該建物の引渡し前に2,500万円を手付金として受領した。(H20-41-4)AはBと売買契約を締結し、代金の額の10分の3の金額を手付として受領した。(H18-38-1)Aは、自ら売主として行う造成済みの宅地の売買において、買主である宅地建物取引業者と、「Aは当該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を一切負わない」旨の特約を記載した売買契約を締結した。(H18-41-3)Aは、宅地建物取引業者であるBとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,200万円とする特約を定めた。この特約は無効である。(H17-43-1)宅地建物取引業者である買主Dは、建物の物件の説明をAの事務所で受けた。後日、Aの事務所近くの喫茶店で買受けを申し込むとともに売買契約を締結した場合、Dは売買契約の解除はできる。(H14-45-3) - 正しい。専任媒介契約では契約日から7日以内、専属専任媒介契約では契約日から5日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければなりません。この期間は休業日を除いた日数で数えます(宅建業法規則15条の10)。

法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあつては、五日)とする。

2 前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。Aは、当該中古住宅について法で規定されている事項を、契約締結の日から休業日数を含め7日以内に指定流通機構へ登録する義務がある。(R5-40-3)Aは、専任媒介契約の締結の日から7日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならないが、その期間の計算については、休業日数を算入しなければならない。(R1-31-ア)Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結日から7日以内(休業日を含まない。)に、指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければならない。(H30-33-2)Aは、宅地建物取引業者でないEから宅地の売却についての依頼を受け、専属専任媒介契約を締結したときは、当該宅地について法で規定されている事項を、契約締結の日から休業日数を含め5日以内に指定流通機構へ登録する義務がある。(H28-41-4)Aは、短期間で売買契約を成立させることができると判断したので指定流通機構に登録せず、専任媒介契約締結の日の9日後に当該売買契約を成立させた。(H27-30-ウ)Aは契約の相手方を探索するため、当該宅地に関する所定の事項を媒介契約締結日から7日(休業日を含む。)以内に指定流通機構に登録する必要がある。(H15-43-3)AB間の媒介契約が専任媒介契約である場合、Aは契約の相手方を探すため、当該物件につき必要な事項を、媒介契約締結の日から休業日数を除き7日以内(専属専任媒介契約の場合は5日以内)に指定流通機構に登録しなければならない。(H13-38-2)

広告

広告