37条書面(全37問中9問目)

No.9

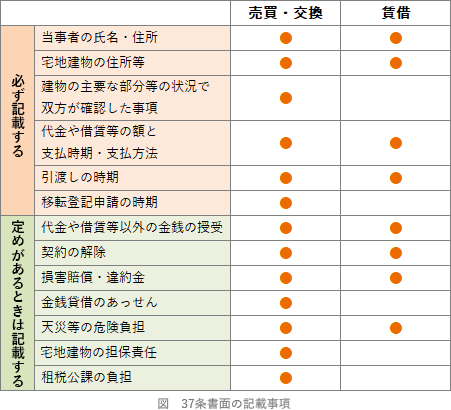

宅地建物取引業者Aが行う媒介業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとし、書面の交付には、契約の各当事者の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。- Aが建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。

- Aが建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。

- Aが建物の売買契約を成立させた場合において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、重要事項説明書にその旨記載していたとしても、その内容を37条書面に記載しなければならない。

- Aが事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならない。

令和2年12月試験 問35

- 一つ

- 二つ

- 三つ

- 四つ

広告

正解 3

問題難易度

肢14.7%

肢215.7%

肢343.5%

肢436.1%

肢215.7%

肢343.5%

肢436.1%

分野

科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:8 - 37条書面

解説

- 正しい。宅地建物取引士でなければ行うことができないのは37条書面への「記名」です。交付の義務は宅地建物取引業者にあるので、記名した宅地建物取引士以外の従業者に交付を行わせても問題ありません(宅建業法37条3項)。Aは、Jとの間でJが所有する戸建住宅を買い取る売買契約を締結し、法第37条の規定に基づく書面をJに交付したが、Aの宅地建物取引士に、当該書面に記名のみさせ、押印させることを省略した。(R5-28-エ)Aは、37条書面を作成したときは、専任の宅地建物取引士をして37条書面に記名させる必要がある。(R5-43-3)Aが事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合においては、公正証書とは別に37条書面を作成し交付するに当たり、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならない。(R2⑫-35-エ)Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。(R2⑩-37-ア)A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した。(H30-29-1)宅地建物取引業者である売主Bは、宅地建物取引業者Cの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Dと宅地の売買契約を締結した。Bは、Cと共同で作成した37条書面にCの宅地建物取引士の記名がなされていたため、その書面に、Bの宅地建物取引士をして記名をさせなかった。(H29-40-2)宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならないが、当該書面の交付は宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。(H28-30-4)A社は、媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名をした宅地建物取引士が不在であったことから、宅地建物取引士ではない従業員に37条書面を交付させた。(H25-36-3)宅地建物取引業者は、37条書面の作成を宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。(H23-34-2)公正証書によってなされる売買契約の場合には、当該公正証書に宅地建物取引士の記名がなくても、法第35条に規定する書面に宅地建物取引士の記名があれば、当該公正証書をもって37条書面に代えることができる。(H22-37-2)37条書面に記名する宅地建物取引士は、法第35条に規定する書面に記名した宅地建物取引士と同一の者でなければならない。(H22-37-4)法人である宅地建物取引業者が37条書面を作成したときは、必ずその代表者をして、当該書面に記名させなければならない。(H21-35-1)宅地建物取引業者は、自ら売主として締結した建物の売買契約の相手方が宅地建物取引業者であっても、法第37条の規定に基づき交付すべき書面に宅地建物取引士をして記名させなければならない。(H18-36-3)宅地建物取引業者が土地売買における売主の代理として契約書面を作成するに当たっては、専任でない宅地建物取引士が記名してもよい。(H17-40-2)法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面を、相手方の承諾を得て、電磁的方法で提供するときには、宅地建物取引士の記名を省略できる。(H15-37-1)法第35条に規定する重要事項を記載した書面には、説明した宅地建物取引士Aが記名をしたが、法第37条に規定する書面には、Aが不在であったため、宅地建物取引士でない従事者Bが、Aの記名を行った。(H14-38-1)

- 誤り。37条書面の記載事項として「宅地又は建物の引渡しの時期」と「移転登記の申請の時期」がありますが、賃借権設定登記の時期は記載事項ではありません(宅建業法37条1項4号・5号)。そもそも建物の賃借では引渡しが対抗要件となるので、賃借権の設定登記はすることの方が稀です。なお、37条書面に関する手続きでは、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても省略できることはありません。宅地の売買における当該宅地の引渡しの時期について、重要事項説明において説明しなければならない。(R5-33-2)Aは、その媒介により借主Dと建物の貸借の契約を成立させた。この際、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるので、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、Dに交付した。(R4-44-3)宅地建物取引業者は、その媒介により建物の売買の契約を成立させた場合において、当該建物の引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。(R3⑫-26-1)Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。(R2⑩-37-エ)建物の引渡しの時期(H30-34-ウ)Aは、宅地建物取引業者Bと宅地建物取引業者Cの間で締結される宅地の売買契約の媒介においては、37条書面に引渡しの時期を記載しなくてもよい。(H28-42-1)Aが媒介により中古戸建住宅の売買契約を締結させた場合、Aは、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならず、売主及び買主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。(H27-38-イ)宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合は、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなければならない。(H26-40-ウ)建物の引渡しの時期(H25-35-イ)B及びCが宅地建物取引業者である場合には、37条書面において、引渡しの時期の記載を省略することができる。(H22-37-3)Aは、自ら売主として工事完了前の土地付建物の売買契約を締結するとき、契約書の記載事項のうち、当該物件の引渡時期が確定しないので、その記載を省略した。(H18-41-4)宅地及び建物の引渡しの時期については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。(H13-39-3)

- 正しい。天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項10号)。Aは、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。(R5-43-4)建物の売買の媒介を行う場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容について、説明しなければならない。(H29-33-4)天災その他不可抗力による損害の負担に関して定めなかった場合には、その旨を37条書面に記載しなければならない。(H28-39-4)A社は、建物の売買に関し、その媒介により契約が成立した場合に、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を記載した37条書面を交付しなければならない。(H25-31-ウ)天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容(H18-37-ウ)宅地の売買の媒介において、天災その他不可抗力による損害の負担を定めようとする場合は、その内容を説明しなければならない。(H17-37-3)

- 正しい。37条書面への宅地建物取引士の記名および交付は、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても省略することはできません(宅建業法37条3項)。Aは、Jとの間でJが所有する戸建住宅を買い取る売買契約を締結し、法第37条の規定に基づく書面をJに交付したが、Aの宅地建物取引士に、当該書面に記名のみさせ、押印させることを省略した。(R5-28-エ)Aは、37条書面を作成したときは、専任の宅地建物取引士をして37条書面に記名させる必要がある。(R5-43-3)Aが建物の売買契約を成立させた場合においては、37条書面を買主に交付するに当たり、37条書面に記名した宅地建物取引士ではないAの従業者が当該書面を交付することができる。(R2⑫-35-ア)Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。(R2⑩-37-ア)A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、Aは、本件契約の成立後、法第37条の規定により交付すべき書面を作成し、記名は宅地建物取引士ではない者が行い、これをBに交付した。(H30-29-1)宅地建物取引業者である売主Bは、宅地建物取引業者Cの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Dと宅地の売買契約を締結した。Bは、Cと共同で作成した37条書面にCの宅地建物取引士の記名がなされていたため、その書面に、Bの宅地建物取引士をして記名をさせなかった。(H29-40-2)宅地建物取引業者は、宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならないが、当該書面の交付は宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。(H28-30-4)A社は、媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名をした宅地建物取引士が不在であったことから、宅地建物取引士ではない従業員に37条書面を交付させた。(H25-36-3)宅地建物取引業者は、37条書面の作成を宅地建物取引士でない従業者に行わせることができる。(H23-34-2)公正証書によってなされる売買契約の場合には、当該公正証書に宅地建物取引士の記名がなくても、法第35条に規定する書面に宅地建物取引士の記名があれば、当該公正証書をもって37条書面に代えることができる。(H22-37-2)37条書面に記名する宅地建物取引士は、法第35条に規定する書面に記名した宅地建物取引士と同一の者でなければならない。(H22-37-4)法人である宅地建物取引業者が37条書面を作成したときは、必ずその代表者をして、当該書面に記名させなければならない。(H21-35-1)宅地建物取引業者は、自ら売主として締結した建物の売買契約の相手方が宅地建物取引業者であっても、法第37条の規定に基づき交付すべき書面に宅地建物取引士をして記名させなければならない。(H18-36-3)宅地建物取引業者が土地売買における売主の代理として契約書面を作成するに当たっては、専任でない宅地建物取引士が記名してもよい。(H17-40-2)法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面を、相手方の承諾を得て、電磁的方法で提供するときには、宅地建物取引士の記名を省略できる。(H15-37-1)法第35条に規定する重要事項を記載した書面には、説明した宅地建物取引士Aが記名をしたが、法第37条に規定する書面には、Aが不在であったため、宅地建物取引士でない従事者Bが、Aの記名を行った。(H14-38-1)

広告

広告