宅地建物取引業・免許(全57問中34問目)

No.34

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。平成23年試験 問27

- A社の役員Bは、宅地建物取引業者C社の役員として在籍していたが、その当時、C社の役員Dがかつて禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していないとしてC社は免許を取り消されている。この場合、A社は、C社が免許を取り消されてから5年を経過していなくても、免許を受けることができる。

- E社の役員のうちに、刑法第246条の詐欺罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、E社は免許を受けることができない。

- F社の役員のうちに、指定暴力団の構成員がいた場合、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反していなくても、F社は免許を受けることができない。

- 宅地建物取引業者G社は、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許の取消しの対象となる。

広告

正解 2

問題難易度

肢122.8%

肢259.7%

肢36.7%

肢410.8%

肢259.7%

肢36.7%

肢410.8%

分野

科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:1 - 宅地建物取引業・免許

解説

- 正しい。法人の役員が禁錮刑を受けたことにより免許を取り消された場合、その刑を受けた役員が在籍する会社は、刑の執行が終わった日から5年を経過するまでは免許を受けることができません(宅建業法5条1項5号宅建業法5条1項12号)。

また、過去に次の3つの理由で免許を取り消された宅地建物取引業者の役員であった場合は、同じように取消しの日から5年は免許を受けられません。- 不正の手段による免許取得

- 業務停止処分に該当し情状が特に重い

- 業務停止処分に違反

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの

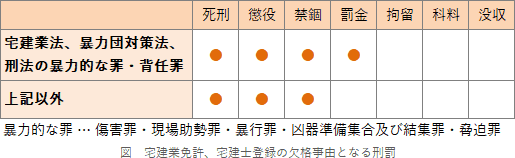

免許を受けようとするE社の役員に、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者がいる場合、その刑の執行が終わって5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない。(R3⑩-27-4)免許を受けようとするA社の取締役が刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了し、その日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。(R2⑩-43-1)宅地建物取引業を営もうとする個人Cが、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から5年を経過しない場合、Cは免許を受けることができない。(H30-36-3)C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。(H27-27-2)免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、覚せい剤取締法違反により懲役刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取締役に就任していなければ当該法人は免許を受けることができる。(H25-43-3)法人Cの役員のうちに、刑法第204条(傷害)の罪を犯し懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Cは、免許を受けることができない。(H22-27-3)免許を受けようとするD社に、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる場合、その満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。(H20-31-4)A社の取締役が、刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪を犯し、懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。(H18-30-1)B社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していないので、B社は免許を受けることができない。(H16-31-2) - [誤り]。本人又は役員や政令で定める使用人が罰金刑を受けたときに免許取消しとなる刑法の罪は次の6種類です。そして、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、免許を受けることができません(宅建業法5条1項6号)。

- 傷害罪(204条)

- 現場助勢罪(206条)

- 暴行罪(208条)

- 凶器準備集合及び結集罪(208条の2)

- 脅迫罪(222条)

- 背任罪(247条)

【参考】

詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。罰金刑はないので、実際には詐欺罪で罰金は起こりえません。この点で不適切な設定と言えますが、あくまでも試験問題上の仮定と考えてください。 免許を受けようとするB社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくとも、B社は免許を受けることができる。(H24-26-2)免許を受けようとするC社に、刑法第208条(暴行)の罪により拘留の刑に処せられた者が役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、C社は免許を受けることができない。(H24-26-3)免許を受けようとするD社に、刑法第209条(過失傷害)の罪により科料の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、D社は免許を受けることができない。(H24-26-4)法人Bの役員のうちに、宅地建物取引業法の違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Bは、免許を受けることができない。(H22-27-2)法人Dの役員のうちに、道路交通法の規定に違反したことにより、科料に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Dは、免許を受けることができない。(H22-27-4)宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた取締役がいる法人Bは、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。(H21-27-イ)免許を受けようとするC社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により科料に処せられた役員がいる場合、その刑の執行が終わってから5年を経過しなければ、C社は免許を受けることができない。(H20-31-3)宅地建物取引業者B社の取締役が、刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金の刑に処せられた場合、B社の免許は取り消される。(H19-33-2)A社の政令で定める使用人は、刑法第247条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられたが、その執行を終えてから3年を経過しているので、A社は免許を受けることができる。(H16-31-1)法人の役員のうちに刑法第159条(私文書偽造等)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。(H15-31-1)法人の役員のうちに刑法第204条(傷害)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。(H15-31-4)

免許を受けようとするB社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくとも、B社は免許を受けることができる。(H24-26-2)免許を受けようとするC社に、刑法第208条(暴行)の罪により拘留の刑に処せられた者が役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、C社は免許を受けることができない。(H24-26-3)免許を受けようとするD社に、刑法第209条(過失傷害)の罪により科料の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、D社は免許を受けることができない。(H24-26-4)法人Bの役員のうちに、宅地建物取引業法の違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Bは、免許を受けることができない。(H22-27-2)法人Dの役員のうちに、道路交通法の規定に違反したことにより、科料に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Dは、免許を受けることができない。(H22-27-4)宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた取締役がいる法人Bは、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。(H21-27-イ)免許を受けようとするC社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により科料に処せられた役員がいる場合、その刑の執行が終わってから5年を経過しなければ、C社は免許を受けることができない。(H20-31-3)宅地建物取引業者B社の取締役が、刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金の刑に処せられた場合、B社の免許は取り消される。(H19-33-2)A社の政令で定める使用人は、刑法第247条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられたが、その執行を終えてから3年を経過しているので、A社は免許を受けることができる。(H16-31-1)法人の役員のうちに刑法第159条(私文書偽造等)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。(H15-31-1)法人の役員のうちに刑法第204条(傷害)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。(H15-31-4) - 正しい。役員の中に指定暴力団の構成員がいる場合、または暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者がいる場合、それだけで欠格事由に該当します(宅建業法5条1項7号)。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

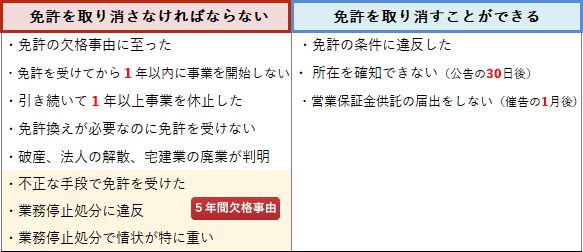

免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。(R1-43-1) - 正しい。宅地建物取引業者が引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許を取り消されます。なお、免許の交付を受けてから1年以内に事業を開始しない場合も同様です(宅建業法66条1項6号)。

免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。

Aが、不正の手段により甲県知事から免許を受けたとき、甲県知事はAに対して当該免許を取り消さなければならない。(R3⑫-28-ア)宅地建物取引業者E(丁県知事免許)が引き続いて1年以上事業を休止したときは、丁県知事は免許を取り消さなければならない。(R3⑫-36-4)丙県知事は、宅地建物取引業者C(丙県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。(R1-29-ウ)宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営んでいる場合において、免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、Aは、甲県知事から業務停止の処分を受けることがある。(H28-37-ア)宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県知事から業務停止の処分を受けた。この場合、Dが当該処分に違反したとしても、国土交通大臣から免許を取り消されることはない。(H26-44-エ)宅地建物取引業者C社の非常勤役員が、刑法第208条の3(凶器準備集合及び結集)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、C社の免許は取り消されることはない。(H25-26-3)宅地建物取引業者D社の代表取締役が、法人税法違反により懲役の刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、D社の免許は取り消されることはない。(H25-26-4)Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合でも、乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。(H18-45-1)Aが、甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときであっても、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできない。(H18-45-3)甲県知事の免許を受けているE社の取締役Fが、刑法第208条(暴行)の罪により罰金の刑に処せられた場合、E社の免許は取り消される。(H17-31-4)Aが、乙県の区域内におけるAの業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合、乙県知事は、Aの免許を取り消すことができる。(H12-43-1)

広告

広告