宅建試験過去問題 平成19年試験 問33(改題)

問33

宅地建物取引業の免許(以下「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有するA社が、乙県の支店でのみ宅地建物取引業を営もうとするときは、A社は、乙県知事の免許を受けなければならない。

- 宅地建物取引業者B社の取締役が、刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金の刑に処せられた場合、B社の免許は取り消される。

- 宅地建物取引業者C社が業務停止処分に違反したとして、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない場合、C社は免許を受けることができない。

- D社の取締役が、かつて破産手続開始の決定を受けたことがある場合で、復権を得てから5年を経過しないとき、D社は免許を受けることができない。

広告

広告

正解 3

問題難易度

肢110.1%

肢214.0%

肢373.3%

肢42.6%

肢214.0%

肢373.3%

肢42.6%

分野

科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:1 - 宅地建物取引業・免許

解説

- 誤り。本店は、その事務所で宅地建物取引業を行わなくても、宅建業法上の事務所として取り扱われます。甲県と乙県にそれぞれ事務所を有することになるため、A社は国土交通大臣の免許を受ける必要があります(宅建業法3条1項)。

宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。

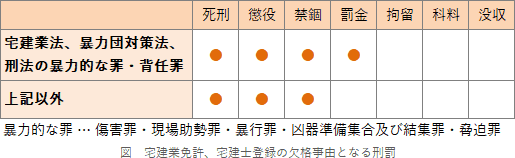

宅地建物取引業者ではないCが甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有する場合で、乙県の支店のみで新たに宅地建物取引業を営もうとするときは、Cは乙県知事の免許を受けなければならない。(R7-41-3)宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買の契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場合、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。(R2⑫-29-4)甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県所在の物件を取引する場合、国土交通大臣へ免許換えの申請をしなければならない。(H25-43-1)宅地建物取引業を営もうとする者は、同一県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、国土交通大臣の免許を受けなければならない。(H23-26-1)C社が乙県にのみ事務所を設置し、Dが丙県に所有する1棟のマンション(10戸)について、不特定多数の者に反復継続して貸借の代理を行う場合、C社は乙県知事の免許を受けなければならない。(H23-26-3)本店及び支店1か所を有する法人Aが、甲県内の本店では建設業のみを営み、乙県内の支店では宅地建物取引業のみを営む場合、Aは乙県知事の免許を受けなければならない。(H21-26-1)A社が、甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有する場合で、乙県の支店のみで宅地建物取引業を営もうとするとき、A社は、乙県知事の免許を受けなければならない。(H12-30-1) - 誤り。罰金刑を受けたときに免許取消しとなる刑法の罪は次の6種類です(宅建業法5条1項6号)。宅建業者の役員や政令で定める使用人が、これらについて罰金刑を受けたときも、その宅建業者の免許が取り消されます(宅建業法66条1項12号)。

- 傷害罪(204条)

- 現場助勢罪(206条)

- 暴行罪(208条)

- 凶器準備集合及び結集罪(208条の2)

- 脅迫罪(222条)

- 背任罪(247条)

この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第十八条第一項第七号及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの

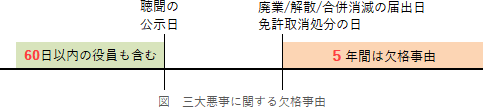

免許を受けようとするB社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくとも、B社は免許を受けることができる。(H24-26-2)免許を受けようとするC社に、刑法第208条(暴行)の罪により拘留の刑に処せられた者が役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、C社は免許を受けることができない。(H24-26-3)免許を受けようとするD社に、刑法第209条(過失傷害)の罪により科料の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、D社は免許を受けることができない。(H24-26-4)E社の役員のうちに、刑法第246条の詐欺罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、E社は免許を受けることができない。(H23-27-2)法人Bの役員のうちに、宅地建物取引業法の違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Bは、免許を受けることができない。(H22-27-2)法人Dの役員のうちに、道路交通法の規定に違反したことにより、科料に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Dは、免許を受けることができない。(H22-27-4)宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた取締役がいる法人Bは、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。(H21-27-イ)免許を受けようとするC社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により科料に処せられた役員がいる場合、その刑の執行が終わってから5年を経過しなければ、C社は免許を受けることができない。(H20-31-3)A社の政令で定める使用人は、刑法第247条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられたが、その執行を終えてから3年を経過しているので、A社は免許を受けることができる。(H16-31-1)法人の役員のうちに刑法第159条(私文書偽造等)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。(H15-31-1)法人の役員のうちに刑法第204条(傷害)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。(H15-31-4) - [正しい]。①不正手段による免許取得、②業務停止処分に違反、③業務停止処分に該当して情状が特に重い、3つの事由(三大悪事)で免許取消処分になった場合、取消しの日から5年を経過しなければ免許を受けることはできません(宅建業法5条1項1号)。

第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条第一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)

H社の政令で定める使用人Jは、裁判所へJ自身の破産申し立てを行った後、H社を退任し、裁判所から破産手続の開始決定を受けるまでの間に、新たにK社の政令で定める使用人に就任した。その後、Jが復権を得た場合、その日から5年を経過しなくても、K社が免許を申請すれば、免許を受けることができる。(R7-34-エ)免許を受けようとする個人Bが破産手続開始の決定を受けた後に復権を得た場合においても、Bは免許を受けることができない。(R3⑩-27-2)免許を受けようとしている法人の政令で定める使用人が、破産手続開始の決定を受け、復権を得てから5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。(R2⑫-31-2)免許を受けようとするE社の取締役について、破産手続開始の決定があった場合、復権を得た日から5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない。(R2⑩-43-4)法人Aの役員のうちに、破産手続開始の決定がなされた後、復権を得てから5年を経過しない者がいる場合、Aは、免許を受けることができない。(H22-27-1)破産者であった個人Aは、復権を得てから5年を経過しなければ、免許を受けることができない。(H21-27-ア)D社の取締役が、かつて破産手続開始の決定を受けたことがある場合で、復権を得てから5年を経過しないとき、D社は免許を受けることができない。(H19-33-4)個人Dは、かつて破産手続開始の決定を受け、現在は復権を得ているが、復権を得た日から5年を経過していないので、Dは免許を受けることができない。(H16-31-4)C社の取締役が、かつて破産手続開始の決定を受けたことがある場合で、復権を得てから5年を経過していないとき、C社は、免許を受けることができない。(H12-30-3) - 誤り。役員が復権を得ると同時に欠格事由ではなくなるので、D社は5年の経過を待つことなく免許を受けることができます。破産手続開始の決定を受けた者でも、復権を得ることができれば直ちに免許を受けることが可能です(宅建業法5条1項1号)。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

H社の政令で定める使用人Jは、裁判所へJ自身の破産申し立てを行った後、H社を退任し、裁判所から破産手続の開始決定を受けるまでの間に、新たにK社の政令で定める使用人に就任した。その後、Jが復権を得た場合、その日から5年を経過しなくても、K社が免許を申請すれば、免許を受けることができる。(R7-34-エ)免許を受けようとする個人Bが破産手続開始の決定を受けた後に復権を得た場合においても、Bは免許を受けることができない。(R3⑩-27-2)免許を受けようとしている法人の政令で定める使用人が、破産手続開始の決定を受け、復権を得てから5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。(R2⑫-31-2)免許を受けようとするE社の取締役について、破産手続開始の決定があった場合、復権を得た日から5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない。(R2⑩-43-4)法人Aの役員のうちに、破産手続開始の決定がなされた後、復権を得てから5年を経過しない者がいる場合、Aは、免許を受けることができない。(H22-27-1)破産者であった個人Aは、復権を得てから5年を経過しなければ、免許を受けることができない。(H21-27-ア)宅地建物取引業者C社が業務停止処分に違反したとして、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない場合、C社は免許を受けることができない。(H19-33-3)個人Dは、かつて破産手続開始の決定を受け、現在は復権を得ているが、復権を得た日から5年を経過していないので、Dは免許を受けることができない。(H16-31-4)C社の取締役が、かつて破産手続開始の決定を受けたことがある場合で、復権を得てから5年を経過していないとき、C社は、免許を受けることができない。(H12-30-3)

広告

広告