8種制限(全74問中8問目)

No.8

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBを買主とする土地付建物の売買契約(代金3,200万円)を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。令和3年10月試験 問42

- 割賦販売の契約を締結し、当該土地付建物を引き渡した場合、Aは、Bから800万円の賦払金の支払を受けるまでに、当該土地付建物に係る所有権の移転登記をしなければならない。

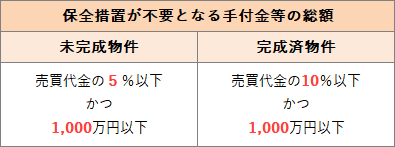

- 当該土地付建物の工事の完了前に契約を締結した場合、Aは、宅地建物取引業法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなくても手付金100万円、中間金60万円を受領することができる。

- 当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を400万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた場合、当該特約は無効となる。

- 当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を定めていない場合、債務の不履行による損害賠償の請求額は売買代金の額の10分の2を超えてはならない。

広告

正解 2

問題難易度

肢13.9%

肢267.6%

肢36.5%

肢422.0%

肢267.6%

肢36.5%

肢422.0%

分野

科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:9 - 8種制限

解説

- 誤り。宅地建物取引業者が自ら売主、宅地建物取引業者以外が買主となる割賦販売で、残代金について抵当権若しくは保証人の設定がある場合は、以下の時期までに所有権の移転登記等を済ませなければなりません(宅建業法43条1項)。

- 引渡し時に代金の3割超を受領している

- 引渡し時まで

- 引渡し時に代金の3割超を受領していない

- 代金の3割超の支払いを受けるときまで

宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行なつた場合には、当該割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡すまで(当該宅地又は建物を引き渡すまでに代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けていない場合にあつては、代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けるまで)に、登記その他引渡し以外の売主の義務を履行しなければならない。ただし、買主が、当該宅地又は建物につき所有権の登記をした後の代金債務について、これを担保するための抵当権若しくは不動産売買の先取特権の登記を申請し、又はこれを保証する保証人を立てる見込みがないときは、この限りでない。

A社は、宅地建物取引業者でない買主Dとの間で、割賦販売の契約を締結し、引渡しを終えたが、Dは300万円しか支払わなかったため、宅地の所有権の登記をA社名義のままにしておいた。(H23-39-3)Aは、Bとの間で宅地の割賦販売の契約(代金3,000万円)を締結し、当該宅地を引き渡した。この場合において、Aは、Bから1,500万円の割賦金の支払を受けるまでに、当該宅地に係る所有権の移転登記をしなければならない。(H21-37-4)宅地建物取引業者Bは、自ら売主として宅地建物取引業者でないCと4,000万円の宅地の割賦販売の契約を締結し、引渡しを終えた。残代金1,000万円が未払であったため、Cは代金債務を保証する保証人を立てたが、Bは、宅地の所有権の登記をB名義のままにしておいた。(H15-35-2) - [正しい]。未完成物件においては、売買価格の5%または1,000万円を超える手付金等を受領する場合に保全措置を講じなくてはなりません(宅建業法41条1項)。本問では「3,200万円×5%=160万円」が基準額となりますから、受領額の合計(100万円+60万円=160万円)はちょうどこの範囲に収まっています。したがって、保全措置を講じなくても受領することができます。

Aは、Bから手付金を受領した後に、速やかに手付金の保全措置を講じなければならない。(R5-39-1)Aは、手付金の保全措置を保証保険契約を締結することにより講ずる場合、保険事業者との間において保証保険契約を締結すればよく、保険証券をBに交付する必要はない。(R5-39-3)Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際に、Bから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。(H28-28-ア)Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金3,000万円)を締結するに当たり、保険事業者との間において、手付金等について保証保険契約を締結して、手付金300万円を受領し、後日保険証券をBに交付した。(H27-40-イ)Bが売買契約締結前に申込証拠金5万円を支払っている場合で、当該契約締結後、当該申込証拠金が代金に充当されるときは、A社は、その申込証拠金に相当する額についても保全措置を講ずる必要がある。(H23-38-3)A社は、売買契約締結後の建築工事中に、さらに200万円を中間金としてBから受領する場合、当該中間金についても保全措置を講ずる必要がある。(H23-38-4)Aが受領した手付金の返還債務を連帯して保証することを委託する契約をAとAの代表取締役との間であらかじめ締結したときは、Aは、当該マンションの代金の額の20%に相当する額を手付金として受領することができる。(H22-41-イ)Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じずに、Bから500万円を手付金として受領したが、当該措置を講じないことについては、あらかじめBからの書面による承諾を得ていた。(H21-39-2)AがBから手付金として1,500万円を受領しようとする場合において、当該マンションについてBへの所有権移転の登記がされたときは、Aは、保全措置を講じなくてもよい。(H19-34-3)Aが1,000万円の手付金について銀行との間に保全措置を講じている場合において、Aが資金調達に困り工事請負代金を支払うことができず、当該マンションの引渡しが不可能となったときは、Bは、手付金の全額の返還を当該銀行に請求することができる。(H19-34-4)宅地建物取引業者Bが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないCと1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Bは、手付金の受領前及び、中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。(H19-43-2)Aは、当該建物が未完成であった場合でも、Bへの所有権移転の登記をすれば、Bから受け取った手付金等について、その金額を問わず法第41条に定める手付金等の保全措置を講じる必要はない。(H18-39-4)A社は、自ら建築工事完了前のマンションの売主となるときは、代金の一部が当該物件の売買価格の1/10以下で、かつ、1,000万円以下であれば、保全措置をしなくてもよい。(H16-44-1)Aは、契約締結日に手付金を受領する場合、その全額について受領後直ちに、宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を行わなければならない。(H15-41-3)買主Cとの未完成物件の売買契約において、手付金等を受領する場合、保証委託契約による保全措置の対象は、代金の額の5/100を超え、かつ、この金額が1,000万円を超える部分である。(H14-41-2)Aが手付金について銀行との間に保全措置を講じている場合で、Aが資金繰りに困り工事の請負代金を支払うことができず、マンションの譲渡が不可能となったときには、Bは、手付金の全額の返還を当該銀行に請求できる。(H13-41-2)

Aは、Bから手付金を受領した後に、速やかに手付金の保全措置を講じなければならない。(R5-39-1)Aは、手付金の保全措置を保証保険契約を締結することにより講ずる場合、保険事業者との間において保証保険契約を締結すればよく、保険証券をBに交付する必要はない。(R5-39-3)Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際に、Bから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。(H28-28-ア)Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金3,000万円)を締結するに当たり、保険事業者との間において、手付金等について保証保険契約を締結して、手付金300万円を受領し、後日保険証券をBに交付した。(H27-40-イ)Bが売買契約締結前に申込証拠金5万円を支払っている場合で、当該契約締結後、当該申込証拠金が代金に充当されるときは、A社は、その申込証拠金に相当する額についても保全措置を講ずる必要がある。(H23-38-3)A社は、売買契約締結後の建築工事中に、さらに200万円を中間金としてBから受領する場合、当該中間金についても保全措置を講ずる必要がある。(H23-38-4)Aが受領した手付金の返還債務を連帯して保証することを委託する契約をAとAの代表取締役との間であらかじめ締結したときは、Aは、当該マンションの代金の額の20%に相当する額を手付金として受領することができる。(H22-41-イ)Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じずに、Bから500万円を手付金として受領したが、当該措置を講じないことについては、あらかじめBからの書面による承諾を得ていた。(H21-39-2)AがBから手付金として1,500万円を受領しようとする場合において、当該マンションについてBへの所有権移転の登記がされたときは、Aは、保全措置を講じなくてもよい。(H19-34-3)Aが1,000万円の手付金について銀行との間に保全措置を講じている場合において、Aが資金調達に困り工事請負代金を支払うことができず、当該マンションの引渡しが不可能となったときは、Bは、手付金の全額の返還を当該銀行に請求することができる。(H19-34-4)宅地建物取引業者Bが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないCと1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Bは、手付金の受領前及び、中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。(H19-43-2)Aは、当該建物が未完成であった場合でも、Bへの所有権移転の登記をすれば、Bから受け取った手付金等について、その金額を問わず法第41条に定める手付金等の保全措置を講じる必要はない。(H18-39-4)A社は、自ら建築工事完了前のマンションの売主となるときは、代金の一部が当該物件の売買価格の1/10以下で、かつ、1,000万円以下であれば、保全措置をしなくてもよい。(H16-44-1)Aは、契約締結日に手付金を受領する場合、その全額について受領後直ちに、宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を行わなければならない。(H15-41-3)買主Cとの未完成物件の売買契約において、手付金等を受領する場合、保証委託契約による保全措置の対象は、代金の額の5/100を超え、かつ、この金額が1,000万円を超える部分である。(H14-41-2)Aが手付金について銀行との間に保全措置を講じている場合で、Aが資金繰りに困り工事の請負代金を支払うことができず、マンションの譲渡が不可能となったときには、Bは、手付金の全額の返還を当該銀行に請求できる。(H13-41-2) - 誤り。宅地建物取引業者が自ら売主となる取引においては、損害賠償の予定額や違約金等の合計額が売買代金の2割を超えてはいけません(宅建業法38条1項)。

本問では「3,200万円×20%=640万円」が基準額となりますから、定めた額の合計(400万円+240万円=640万円)はちょうどこの範囲に収まっています。したがって有効な特約となります。宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。

販売代金2,500万円の宅地について、Aが売買契約の締結を行い、損害賠償の額の予定及び違約金の定めをする場合、その合計額を500万円と設定することができる。(R4-43-3)Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。(H28-28-エ)宅地建物取引業者Dとの間で締結した建築工事完了前の建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を代金の額の30%と定めることができる。(H27-39-3)A社は、宅地建物取引業者である買主Bとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めることができない。(H24-38-ア)Aは、Bとの間における建物の売買契約(代金2,000万円)の締結に当たり、手付金として100万円の受領を予定していた。この場合において、損害賠償の予定額を定めるときは、300万円を超えてはならない。(H21-37-1)売買契約の締結に際し、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める場合において、これらを合算した額が売買代金の2割を超える特約をしたときは、その特約はすべて無効となる。(H19-41-2)当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超える定めをしてはならない。(H18-39-2)Aは、宅地建物取引業者でないCとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,200万円とする特約を定めることができる。(H17-43-2)Aは、Bとの間で3,000万円の宅地の売買契約を締結したが、特約の定めにより、Bの債務不履行を理由とする契約解除に伴い、500万円の損害賠償及び同額の違約金をそれぞれ請求した。(H15-38-4)債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償額の定めがない場合、損害賠償の請求額は、売買代金の額の2割である700万円が上限である。(H15-41-2)Aは、Bの債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償額の予定や違約金を契約条項に定めることができるが、これらの合計額が代金の額の2/10を超える場合は、Bに不利になるので全額無効である。(H14-40-4)AB間で、手付金を違約手付とする旨の特約を定めた場合においても、別途Bの債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を定めることができる。(H12-40-4) - 誤り。損害賠償額の予定額を定めていない場合、民法の債務不履行の規定に基づき、実損額を請求できます。この請求額が売買代金の2割を超えても問題ありません。

広告

広告