8種制限(全74問中71問目)

No.71

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者Bと建物の売買契約を締結しようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。平成13年試験 問42

- AがBから受け取る手付金の額が売買代金の2割を超える場合には、その手付金について宅地建物取引業法第41条又は第41条の2の規定による手付金等の保全措置を講じなければならない。

- 買主Bも宅地建物取引業者であるので、AがBに対し手付金を貸し付けて契約の締結を誘引してもさしつかえない。

- 売買予定の建物が、建築工事完了前の建物である場合には、Aは、建築基準法第6条第1項の確認の申請をすれば、Bと売買契約を締結することができる。

- AB間で、建物の譲渡価格について値引きをするかわりに、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間について引渡しの日から6月間とする特約を結ぶ場合、この特約は有効である。

広告

正解 4

問題難易度

肢117.8%

肢211.9%

肢315.1%

肢455.2%

肢211.9%

肢315.1%

肢455.2%

分野

科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:9 - 8種制限

解説

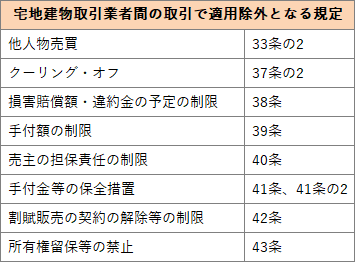

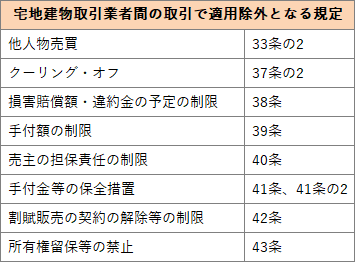

買主が宅地建物取引業者となるときには、宅地建物取引業者が自ら売主となる際に課される8種制限が適用除外となります。

- 誤り。手付金等の保全措置の規定は、宅地建物取引業者間の売買契約には適用されません。よって、講じなくても問題ありません。

- 誤り。手付の貸付け・立替え・猶予・分割払いなどの手段を用いて、契約締結を誘引する行為は、買主が宅地建物取引業者であっても禁止されます(宅建業法47条3号)。

宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

…

三 手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為Aは、売主としてマンションの売買契約を締結するに際して、買主が手付として必要な額を今すぐには用意できないと申し出たので、手付金の分割払いを買主に提案した。(R5-36-イ)マンションの販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付を分割受領することにより、契約の締結を誘引した。(R3⑩-43-ア)宅地建物取引業者は、建物の売買に際し、買主に対して売買代金の貸借のあっせんをすることにより、契約の締結を誘引してはならない。(R2⑫-26-1)宅地建物取引業者は、契約の相手方に対して資金不足を理由に手付の貸付けを行ったが、契約締結後償還された場合は法に違反しない。(R2⑫-40-2)Aは、自ら売主として、建物の売買契約を締結するに際し、買主が手付金を持ち合わせていなかったため手付金の分割払いを提案し、買主はこれに応じた。(H30-40-ア)宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、法に違反しない。(H29-34-1)Aは、建物の売買の媒介に際し、買主に対して手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘したが、売買は成立しなかった。(H28-29-イ)Aが、宅地の売買契約締結の勧誘に当たり、相手方が手付金の手持ちがないため契約締結を迷っていることを知り、手付金の分割払いを持ちかけたことは、契約締結に至らなかったとしても法に違反する。(H28-34-4)A:購入を検討している。貯金が少なく、手付金の負担が重いのだが。B:弊社との提携している銀行の担当者から、手付金も融資の対象になっていると聞いております。ご検討ください。(H27-41-ウ)Aは、買主Bとの間で建物の売買契約を締結する当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、やむを得ず、残りの手付金を複数回に分けてBから受領することとし、契約の締結を誘引した。(H26-43-1)A社は、本件手付金の一部について、Bに貸付けを行い、本件売買契約の締結を誘引した。(H24-34-ウ)A社は、建物の販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付を貸し付けることにより、契約の締結を誘引した。(H23-41-ア)Aは、建物の売買の媒介に関し、買主に対して手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘したが、売買契約は成立しなかった。(H21-40-1)Aは、自ら売主として、宅地の売却を行うに際し、買主が手付金100万円を用意していなかったため、後日支払うことを約して、手付金を100万円とする売買契約を締結した。(H20-38-4)建物の販売に際して、手付について貸付けをすることにより売買契約の締結の誘引を行ったが、契約の成立には至らなかった。(H18-40-3)Aは、Bとの間で3,000万円の宅地の売買契約を締結したが、契約当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、残りの手付金をAが貸し付け、契約の締結を誘引した。(H15-38-3)Aは、建物の売買の媒介をするに当たり、買主が手付金を支払えなかったので、手付金に関し銀行との間の金銭の貸借のあっせんをして、当該建物の売買契約を締結させた。(H12-35-4)Aは、Bの要求があった場合は、契約の締結を誘引するためBの手付金の支払いについて分割払とすることができる。(H12-40-3) - 誤り。契約締結等の時期の制限は、買主が宅地建物取引業者であっても適用されます。よって、法令に基づく必要な許可や処分の前に売買契約を締結することはできません(宅建業法36条)。

宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。

宅地建物取引業者Cは、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Dから当該住宅の貸借の代理を依頼され、代理人として借主Eとの間で当該住宅の賃貸借契約を締結した。(R3⑫-38-イ)宅地建物取引業者は、建築工事完了前の賃貸住宅について、借主として貸借の契約を締結してはならない。(R2⑫-26-3)Aは、宅地の貸借の媒介に際し、当該宅地が都市計画法第29条の許可の申請中であることを知りつつ、賃貸借契約を成立させた。(R1-35-4)宅地建物取引業者が、買主として、造成工事完了前の宅地の売買契約を締結しようとする場合、売主が当該造成工事に関し必要な都市計画法第29条第1項の許可を申請中であっても、当該売買契約を締結することができる。(H30-28-ア)宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認を受けた後でなければ、当該建物の貸借の媒介をしてはならない。(H27-37-1)宅地建物取引業者は、建築確認が必要とされる建物の建築に関する工事の完了前において、建築確認の申請中である場合は、建築確認を受けることを停止条件とする特約を付ければ、自ら売主として当該建物の売買契約を締結することができる。(H27-37-4)宅地建物取引業者C社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Dから当該住宅の貸借の代理を依頼され、代理人として借主Eとの間で当該住宅の賃貸借契約を締結した。(H25-32-イ)宅地建物取引業者F社は、建築確認の済んだ建築工事完了前の建売住宅の売主G社(宅地建物取引業者)との間で当該住宅の売却の専任媒介契約を締結し、媒介業務を行った。(H25-32-ウ)Aは、都市計画法第29条第1項の許可を必要とする宅地について開発行為を行いCに売却する場合、Cが宅地建物取引業者であれば、その許可を受ける前であっても当該宅地の売買の予約を締結することができる。(H19-38-4)宅地建物取引業者Aは、都市計画法第29条第1項の許可を必要とする宅地の造成工事着手前において、当該許可を受けていない場合であっても、当該許可を受けることを停止条件とする特約を付ければ、当該宅地の売買契約を締結することができる。(H19-43-1)Aは、新築分譲マンションについて、建築基準法第6条第1項の建築確認を受ける前にBと売買契約を締結した。(H18-38-2) - [正しい]。売主の契約不適合責任を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間についての特約を制限する規定は、宅地建物取引業者間の取引には適用されません。民法における売主の担保責任の特約は任意規定と解されていますから、当事者同士の合意により引渡しの日から6カ月とすることも可能です。

広告

広告