宅建試験過去問題 平成29年試験 問34

問34

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、法に違反しない。

- 宅地建物取引業者が、アンケート調査をすることを装って電話をし、その目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに勧誘をする行為は、法に違反する。

- 宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、法に違反する。

- 宅地建物取引業者が、手付金について信用の供与をすることにより、宅地及び建物の売買契約の締結を誘引する行為を行った場合、監督処分の対象となるほか、罰則の適用を受けることがある。

広告

広告

正解 3

問題難易度

肢121.8%

肢24.2%

肢359.4%

肢414.6%

肢24.2%

肢359.4%

肢414.6%

分野

科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制

解説

- 正しい。宅建業者が、手付の貸付け・立替え・猶予・分割払いなどの手段を用いて、契約締結を誘引する行為は禁止されています。しかし、貸付を行う金融機関を紹介したり、手付を減額したりする行為は禁止されていません(宅建業法47条3号)。

地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

…

三 手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為建物の売買を媒介しているAの従業者は、手持ち資金がない購入希望者に対して「手付金は当社が貸し付けるので後から返してくれれば構わない。」と告げて、契約の締結を誘引したが、契約には至らなかった。(R7-36-エ)Aは、売主としてマンションの売買契約を締結するに際して、買主が手付として必要な額を今すぐには用意できないと申し出たので、手付金の分割払いを買主に提案した。(R5-36-イ)マンションの販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付を分割受領することにより、契約の締結を誘引した。(R3⑩-43-ア)宅地建物取引業者は、建物の売買に際し、買主に対して売買代金の貸借のあっせんをすることにより、契約の締結を誘引してはならない。(R2⑫-26-1)宅地建物取引業者は、契約の相手方に対して資金不足を理由に手付の貸付けを行ったが、契約締結後償還された場合は法に違反しない。(R2⑫-40-2)Aは、自ら売主として、建物の売買契約を締結するに際し、買主が手付金を持ち合わせていなかったため手付金の分割払いを提案し、買主はこれに応じた。(H30-40-ア)Aは、建物の売買の媒介に際し、買主に対して手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘したが、売買は成立しなかった。(H28-29-イ)Aが、宅地の売買契約締結の勧誘に当たり、相手方が手付金の手持ちがないため契約締結を迷っていることを知り、手付金の分割払いを持ちかけたことは、契約締結に至らなかったとしても法に違反する。(H28-34-4)A:購入を検討している。貯金が少なく、手付金の負担が重いのだが。B:弊社との提携している銀行の担当者から、手付金も融資の対象になっていると聞いております。ご検討ください。(H27-41-ウ)Aは、買主Bとの間で建物の売買契約を締結する当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、やむを得ず、残りの手付金を複数回に分けてBから受領することとし、契約の締結を誘引した。(H26-43-1)A社は、本件手付金の一部について、Bに貸付けを行い、本件売買契約の締結を誘引した。(H24-34-ウ)A社は、建物の販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付を貸し付けることにより、契約の締結を誘引した。(H23-41-ア)Aは、建物の売買の媒介に関し、買主に対して手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘したが、売買契約は成立しなかった。(H21-40-1)Aは、自ら売主として、宅地の売却を行うに際し、買主が手付金100万円を用意していなかったため、後日支払うことを約して、手付金を100万円とする売買契約を締結した。(H20-38-4)建物の販売に際して、手付について貸付けをすることにより売買契約の締結の誘引を行ったが、契約の成立には至らなかった。(H18-40-3)Aは、Bとの間で3,000万円の宅地の売買契約を締結したが、契約当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、残りの手付金をAが貸し付け、契約の締結を誘引した。(H15-38-3)買主Bも宅地建物取引業者であるので、AがBに対し手付金を貸し付けて契約の締結を誘引してもさしつかえない。(H13-42-2)Aは、建物の売買の媒介をするに当たり、買主が手付金を支払えなかったので、手付金に関し銀行との間の金銭の貸借のあっせんをして、当該建物の売買契約を締結させた。(H12-35-4)Aは、Bの要求があった場合は、契約の締結を誘引するためBの手付金の支払いについて分割払とすることができる。(H12-40-3) - 正しい。契約の勧誘を行う際は、勧誘に先だって、①宅建業者の商号又は名称、②勧誘者の氏名、③勧誘の目的 を相手方に告げる義務があります。上記3つを伝えずに勧誘を行うことは、不正な勧誘行為として禁止されます(宅建業法規則16条の11第1号ハ)。

当該勧誘に先立つて宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと。

宅地建物取引士が、マンション販売の勧誘を電話で行うにあたり、まず、契約締結について勧誘する目的である旨を告げたうえで、自分の名前は名乗らず、自身の勤務する宅地建物取引業者の名称及び免許番号を伝えたうえで勧誘を行った。(R7-31-ア)Aはアンケート調査を装ってその目的がマンションの売買の勧誘であることを告げずに個人宅を訪問し、マンションの売買の勧誘をした。(R5-36-エ)マンション販売の勧誘を電話で行った際に、勧誘に先立って電話口で宅地建物取引業者の商号又は名称を名乗らずに勧誘を行った。(R3⑩-43-ウ)Aの従業者Cは、投資用マンションの販売において、勧誘に先立ちAの名称を告げず、自己の氏名及び契約締結の勧誘が目的であることを告げたうえで勧誘を行ったが、相手方から関心がない旨の意思表示があったので、勧誘の継続を断念した。(H29-28-ウ)Aの従業者は、投資用マンションの販売において、相手方に事前の連絡をしないまま自宅を訪問し、その際、勧誘に先立って、業者名、自己の氏名、契約締結の勧誘が目的である旨を告げた上で勧誘を行った。(H26-43-2) - [誤り]。報酬を分割して受領することは認められています。宅建業法で禁止されているのは、手付の分割払いに応じる行為です。

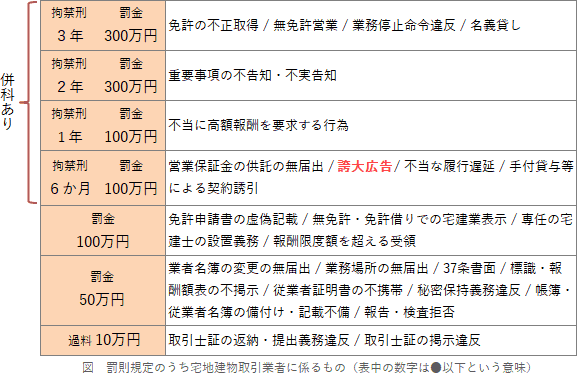

- 正しい。手付金について信用の供与をすることにより、売買契約の締結を誘引する行為を行った場合、監督処分の対象となるほか、6ヶ月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、又はこれを併科に処されます(宅建業法81条2号)。

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

…

二 第四十七条の規定に違反して同条第三号に掲げる行為をした者販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の拘禁刑及び100万円以下の罰金を併科されることがある。(H30-26-2)

広告

広告