宅建試験過去問題 令和7年試験 問22

問22

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 市街化区域内においてAが所有する面積3,500㎡の土地について、Bが2,000㎡、Cが1,500㎡とそれぞれ分割して購入した場合、B及びCはともに事後届出を行わなければならない。

- 都市計画区域外においてDが所有する面積12,000㎡の土地について、Eが担保権の実行による競売を通じて所有権を取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。

- Fが、自ら所有する市街化調整区域内の7,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Gと売買契約を締結した場合には、Gは契約を締結した日から1か月以内に事後届出を行う必要がある。

- 市街化区域内に所在する一団の土地である甲土地(面積1,200㎡)と乙土地(面積1,300㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたHは、事後届出を行う必要はない。

広告

広告

正解 4

問題難易度

肢111.7%

肢233.6%

肢39.8%

肢444.9%

肢233.6%

肢39.8%

肢444.9%

分野

科目:2 - 法令上の制限細目:3 - 国土利用計画法

解説

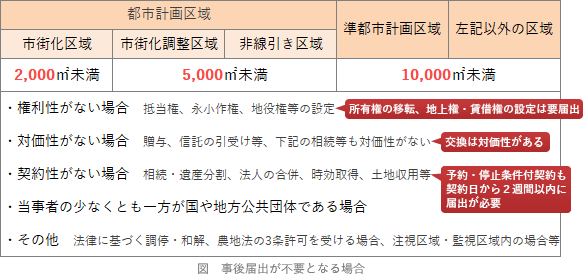

- 誤り。一団の土地を別々の人が取得した場合、それぞれの取得面積を基準に届出対象となるかを判定します。市街化区域では2,000㎡以上の土地が事後届出の対象ですから、2,000㎡のBは届出が必要ですが、1,500㎡のCは不要です。

- 誤り。調停・和解・強制執行・担保権実行としての競売で土地を取得等した場合は、事後届出は不要です(国土法令17条1項1号、同6条7号)。これらは裁判所等が関与した公的な手続きの結果であり、契約性がないためです。

- 誤り。1か月ではありません。事後届出は土地売買等の契約を締結した日から起算して2週間以内に行います(国土法23条1項)。市街化調整区域内では5,000㎡以上の土地取得が届出対象ですから、Gは契約締結日から2週間以内に事後届出をする必要があります。市街化区域において、Cが所有する3,000㎡の土地をDが購入する契約を締結した場合、C及びDは事後届出を行わなければならない。(R5-22-3)事後届出において、土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額については届出事項ではない。(R4-22-2)土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内に、事後届出を行わなければならない。(R3⑩-22-1)Eが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。(R2⑩-22-2)指定都市(地方自治法に基づく指定都市をいう。)の区域以外に所在する土地について、事後届出を行うに当たっては、市町村の長を経由しないで、直接都道府県知事に届け出なければならない。(H30-15-3)市街化区域内の土地(面積2,500㎡)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない。(H28-15-1)土地売買等の契約による権利取得者が事後届出を行う場合において、当該土地に関する権利の移転の対価が金銭以外のものであるときは、当該権利取得者は、当該対価を時価を基準として金銭に見積もった額に換算して、届出書に記載しなければならない。(H24-15-1)宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000平方メートルの土地について、宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の拘禁刑は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。(H22-15-1)事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者は、その契約の締結後、1週間以内であれば市町村長を経由して、1週間を超えた場合には直接、都道府県知事に事後届出を行わなければならない。(H19-17-4)土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約に係る土地の登記を完了した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。(H18-17-1)事後届出においては、土地の所有権移転後における土地利用目的について届け出ることとされているが、土地の売買価額については届け出る必要はない。(H16-16-2)土地を交換する契約を締結した場合、金銭の授受がなければ、事後届出が必要となることはない。(H12-16-1)停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には、停止条件が成就した日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない。(H12-16-3)

- [正しい]。一団の土地を同時期に取得等した場合には、その土地の合計面積を基準に届出対象となるかを判定します。しかしながら、本肢では売買契約については事後届出の対象となる一方で、対価(=権利金)の授受を伴わない賃借権の設定は「対価性」がないため、土地売買等の契約に該当しません(国土法14条1項)。

市街化区域では2,000㎡以上の土地が事後届出の対象であり、基準となる土地面積は売買の1,200㎡に留まるため、Aは事後届出を行う必要ありません。市街化区域を除く都市計画区域内において、Aが所有する7,000㎡の土地をBが相続により取得した場合、Bは事後届出を行う必要がある。(R5-22-2)個人Aが所有する都市計画区域外の12,000㎡の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。(R3⑫-22-1)都市計画区域外においてAが所有する面積12,000㎡の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。(H27-21-1)市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500㎡)と乙土地(面積1,500㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。(H27-21-4)個人Fが所有する都市計画区域外の30,000平方メートルの土地について、その子Gが相続した場合、Gは、相続した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。(H20-17-4)Fが所有する市街化区域内に所在する面積4,500㎡の甲地とGが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500㎡の乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、F、Gともに事後届出をする必要がある。(H16-16-4)

広告

広告