業務上の規制(全82問中69問目)

No.69

宅地建物取引業者A社の行う業務について、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。平成16年試験 問44

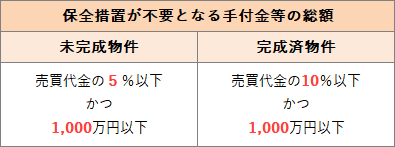

- A社は、自ら建築工事完了前のマンションの売主となるときは、代金の一部が当該物件の売買価格の1/10以下で、かつ、1,000万円以下であれば、保全措置をしなくてもよい。

- A社は、その相手方等に対して契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境等について誤解させるべき断定的判断を提供することは禁止されているが、過失によって当該断定的判断を提供してしまった場合でも免責されない。

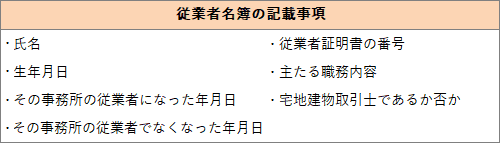

- A社は、その事務所に従業者名簿を備えることとされているが、取引の関係者から請求があった場合、当該名簿をその者に閲覧させなければならない。

- A社は、その相手方等に対して契約に係る重要な事項について故意に事実を告げない行為は禁止されているが、法人たるA社の代表者が当該禁止行為を行った場合、当該代表者については懲役刑が科されることがあり、またA社に対しても罰金刑が科されることがある。

広告

正解 1

問題難易度

肢166.8%

肢214.8%

肢39.5%

肢48.9%

肢214.8%

肢39.5%

肢48.9%

分野

科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制

解説

- [誤り]。宅地建物取引業者が自ら売主となって未完成物件を売る場合で、保全措置が不要となる手付金等の金額は「売買価格の5%以下かつ1,000万円以下」です。本肢は「1/10=10%以下」としているので誤りです(宅建業法41条1項)。

Aは、Bから手付金を受領した後に、速やかに手付金の保全措置を講じなければならない。(R5-39-1)Aは、手付金の保全措置を保証保険契約を締結することにより講ずる場合、保険事業者との間において保証保険契約を締結すればよく、保険証券をBに交付する必要はない。(R5-39-3)当該土地付建物の工事の完了前に契約を締結した場合、Aは、宅地建物取引業法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなくても手付金100万円、中間金60万円を受領することができる。(R3⑩-42-2)Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際に、Bから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。(H28-28-ア)Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金3,000万円)を締結するに当たり、保険事業者との間において、手付金等について保証保険契約を締結して、手付金300万円を受領し、後日保険証券をBに交付した。(H27-40-イ)Bが売買契約締結前に申込証拠金5万円を支払っている場合で、当該契約締結後、当該申込証拠金が代金に充当されるときは、A社は、その申込証拠金に相当する額についても保全措置を講ずる必要がある。(H23-38-3)A社は、売買契約締結後の建築工事中に、さらに200万円を中間金としてBから受領する場合、当該中間金についても保全措置を講ずる必要がある。(H23-38-4)Aが受領した手付金の返還債務を連帯して保証することを委託する契約をAとAの代表取締役との間であらかじめ締結したときは、Aは、当該マンションの代金の額の20%に相当する額を手付金として受領することができる。(H22-41-イ)Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じずに、Bから500万円を手付金として受領したが、当該措置を講じないことについては、あらかじめBからの書面による承諾を得ていた。(H21-39-2)AがBから手付金として1,500万円を受領しようとする場合において、当該マンションについてBへの所有権移転の登記がされたときは、Aは、保全措置を講じなくてもよい。(H19-34-3)Aが1,000万円の手付金について銀行との間に保全措置を講じている場合において、Aが資金調達に困り工事請負代金を支払うことができず、当該マンションの引渡しが不可能となったときは、Bは、手付金の全額の返還を当該銀行に請求することができる。(H19-34-4)宅地建物取引業者Bが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないCと1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Bは、手付金の受領前及び、中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。(H19-43-2)Aは、当該建物が未完成であった場合でも、Bへの所有権移転の登記をすれば、Bから受け取った手付金等について、その金額を問わず法第41条に定める手付金等の保全措置を講じる必要はない。(H18-39-4)Aは、契約締結日に手付金を受領する場合、その全額について受領後直ちに、宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を行わなければならない。(H15-41-3)買主Cとの未完成物件の売買契約において、手付金等を受領する場合、保証委託契約による保全措置の対象は、代金の額の5/100を超え、かつ、この金額が1,000万円を超える部分である。(H14-41-2)Aが手付金について銀行との間に保全措置を講じている場合で、Aが資金繰りに困り工事の請負代金を支払うことができず、マンションの譲渡が不可能となったときには、Bは、手付金の全額の返還を当該銀行に請求できる。(H13-41-2)

Aは、Bから手付金を受領した後に、速やかに手付金の保全措置を講じなければならない。(R5-39-1)Aは、手付金の保全措置を保証保険契約を締結することにより講ずる場合、保険事業者との間において保証保険契約を締結すればよく、保険証券をBに交付する必要はない。(R5-39-3)当該土地付建物の工事の完了前に契約を締結した場合、Aは、宅地建物取引業法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなくても手付金100万円、中間金60万円を受領することができる。(R3⑩-42-2)Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際に、Bから手付金200万円を受領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金について法第41条に定める保全措置を講じた。(H28-28-ア)Aは、Bとの間で建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金3,000万円)を締結するに当たり、保険事業者との間において、手付金等について保証保険契約を締結して、手付金300万円を受領し、後日保険証券をBに交付した。(H27-40-イ)Bが売買契約締結前に申込証拠金5万円を支払っている場合で、当該契約締結後、当該申込証拠金が代金に充当されるときは、A社は、その申込証拠金に相当する額についても保全措置を講ずる必要がある。(H23-38-3)A社は、売買契約締結後の建築工事中に、さらに200万円を中間金としてBから受領する場合、当該中間金についても保全措置を講ずる必要がある。(H23-38-4)Aが受領した手付金の返還債務を連帯して保証することを委託する契約をAとAの代表取締役との間であらかじめ締結したときは、Aは、当該マンションの代金の額の20%に相当する額を手付金として受領することができる。(H22-41-イ)Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じずに、Bから500万円を手付金として受領したが、当該措置を講じないことについては、あらかじめBからの書面による承諾を得ていた。(H21-39-2)AがBから手付金として1,500万円を受領しようとする場合において、当該マンションについてBへの所有権移転の登記がされたときは、Aは、保全措置を講じなくてもよい。(H19-34-3)Aが1,000万円の手付金について銀行との間に保全措置を講じている場合において、Aが資金調達に困り工事請負代金を支払うことができず、当該マンションの引渡しが不可能となったときは、Bは、手付金の全額の返還を当該銀行に請求することができる。(H19-34-4)宅地建物取引業者Bが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないCと1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Bは、手付金の受領前及び、中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。(H19-43-2)Aは、当該建物が未完成であった場合でも、Bへの所有権移転の登記をすれば、Bから受け取った手付金等について、その金額を問わず法第41条に定める手付金等の保全措置を講じる必要はない。(H18-39-4)Aは、契約締結日に手付金を受領する場合、その全額について受領後直ちに、宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を行わなければならない。(H15-41-3)買主Cとの未完成物件の売買契約において、手付金等を受領する場合、保証委託契約による保全措置の対象は、代金の額の5/100を超え、かつ、この金額が1,000万円を超える部分である。(H14-41-2)Aが手付金について銀行との間に保全措置を講じている場合で、Aが資金繰りに困り工事の請負代金を支払うことができず、マンションの譲渡が不可能となったときには、Bは、手付金の全額の返還を当該銀行に請求できる。(H13-41-2) - 正しい。本肢のように、取引の相手方等に対して契約の目的物である物件について誤解を生む断定的判断を提供することは禁止されています(宅建業法47条の2第1項)。この規定に関する違反は故意でなくても成立するので、過失によって提供してしまった場合も免責されません(解釈運用-第47条の2第1項関係)。

宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。

なお、本規定は、故意であることを要しない。

宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。(R1-27-エ)A:先日来たとき、5年後の転売で利益が生じるのが確実だといわれたが本当か。B:弊社が数年前に分譲したマンションが、先日高値で売れました。このマンションはそれより立地条件がよく、また、近隣のマンション価格の動向からみても、5年後値上がりするのは間違いありません。(H27-41-イ)建物の販売に際して、利益を生ずることが確実であると誤解させる断定的判断を提供する行為をしたが、実際に売買契約の成立には至らなかった。(H18-40-1)Aは、Bとの間で3,000万円の宅地の売買契約を締結したが、契約前に当該宅地の周辺の価格が値上がりしているので、2年後には、当該宅地の価格が上昇し、Bが転売によって利益を得ることが確実である旨の説明を行った。(H15-38-1) - 正しい。従業者名簿は、事務所ごとに備え、従業者の氏名、従業者番号その他所定の事項を記載します。従業者名簿について、取引関係者から閲覧の請求があった場合は応じる義務があります(宅建業法48条3項・4項)。一方、同じ事務所ごとに備えるものでも、「帳簿」については閲覧させる義務はないのでしっかりと押さえ分けましょう。

3 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

4 宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、取引の関係者から閲覧の請求があった場合であっても、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に、閲覧を拒むことができる。(R5-37-2) - 正しい。契約の判断に重要な影響を与える事項と知っていながら、その事実を故意に相手方に告げない行為は禁止されています(宅建業法47条1号)。この規定に違反した者は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます(宅建業法79条の2)。違反した者が所属する法人も1億円以下の罰金刑に処されます(宅建業法84条1号)。

宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

第四十七条の規定に違反して同条第一号に掲げる行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

広告

広告