宅建試験過去問題 平成30年試験 問22

問22

農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば法第5条の許可は不要である。

- 遺産分割により農地を取得することとなった場合、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。

- 法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。

- 雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、法の適用を受ける農地に当たらない。

広告

広告

正解 1

問題難易度

肢174.4%

肢26.8%

肢312.6%

肢46.2%

肢26.8%

肢312.6%

肢46.2%

分野

科目:2 - 法令上の制限細目:4 - 農地法

解説

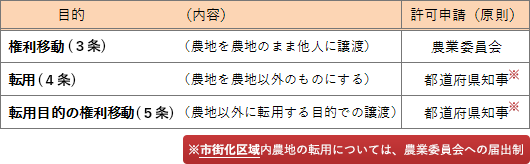

- [正しい]。市街化区域内の農地を宅地にするために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば5条許可は不要です(農地法5条1項6号)。

市街化区域内にある農地を取得して住宅を建設する場合は、工事完了後遅滞なく農業委員会に届け出れば、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。(H23-22-4)市街化区域内において2ha(ヘクタール)の農地を住宅建設のために取得する者は、法第5条第1項の都道府県知事の許可を受けなければならない。(H21-22-3)市街化区域内の4ヘクタール以下の農地を住宅建設のために取得する場合は、法第5条第1項により農業委員会の許可を受ける必要がある。(H20-24-4)市街化区域内の農地に住宅を建設する目的で所有権を取得する場合には、必ず農業委員会の許可を受けなければならない。(H16-24-1)市町村が農地を農地以外のものにするため所有権を取得する場合、農地法第5条の許可を得る必要はない。(H15-23-1)市街化調整区域内の農地を宅地に転用する目的で所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法第5条の許可を得る必要はない。(H15-23-2)市街化区域内において4ヘクタールを超える農地を住宅建設のために取得する場合には、農林水産大臣へ農地法第5条の届出をする必要がある。(H12-25-1)

市街化区域内にある農地を取得して住宅を建設する場合は、工事完了後遅滞なく農業委員会に届け出れば、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。(H23-22-4)市街化区域内において2ha(ヘクタール)の農地を住宅建設のために取得する者は、法第5条第1項の都道府県知事の許可を受けなければならない。(H21-22-3)市街化区域内の4ヘクタール以下の農地を住宅建設のために取得する場合は、法第5条第1項により農業委員会の許可を受ける必要がある。(H20-24-4)市街化区域内の農地に住宅を建設する目的で所有権を取得する場合には、必ず農業委員会の許可を受けなければならない。(H16-24-1)市町村が農地を農地以外のものにするため所有権を取得する場合、農地法第5条の許可を得る必要はない。(H15-23-1)市街化調整区域内の農地を宅地に転用する目的で所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法第5条の許可を得る必要はない。(H15-23-2)市街化区域内において4ヘクタールを超える農地を住宅建設のために取得する場合には、農林水産大臣へ農地法第5条の届出をする必要がある。(H12-25-1) - 誤り。相続・遺産分割により農地を取得することとなった場合、3条許可は不要です(農地法3条1項12号)。ただし、相続・遺産分割で取得した場合は、その旨を農業委員会に遅滞なく届け出る必要があるので覚えておきましょう。自己所有の農地に住宅を建設する資金を借り入れるため、当該農地に抵当権の設定をする場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。(R3⑫-21-1)遺産分割によって農地を取得する場合には、法第3条第1項の許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要である。(R3⑩-21-1)親から子に対して、所有するすべての農地を一括して贈与する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。(R2⑫-21-2)相続により農地を取得することとなった場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。(R2⑩-21-3)農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。(R2⑩-21-4)金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。(R1-21-2)銀行から500万円を借り入れるために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項又は第5条第1項の許可を受ける必要がある。(H29-15-3)農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるために、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。(H26-21-3)砂利採取法による認可を受けた砂利採取計画に従って砂利を採取するために農地を一時的に貸し付ける場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。(H24-22-4)相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、遺産の分割により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。(H23-22-1)農地を相続した場合、その相続人は、法第3条第1項の許可を受ける必要はないが、遅滞なく、農業委員会にその旨を届け出なければならない。(H22-22-1)農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受けなければならない。(H21-22-2)建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。(H20-24-2)農業者が自ら居住している住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。(H17-25-4)民事調停法による農事調停により農地の所有権を取得する場合には、農地法第3条の許可を受ける必要はない。(H16-24-4)遺産の分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条の許可を得る必要はない。(H15-23-4)都道府県が、農林水産省令で定める農業振興上の必要性が高いと認められる施設の用に供するために農地を取得する場合には、農地法の許可を受ける必要はない。(H12-25-3)

- 誤り。農地所有適格法人以外の法人は、原則として、所有権や地上権など農地を使用収益する権利を取得することはできません。ただし、耕作目的であり、一定の条件を満たせば農地を借り入れることはできます(農地法3条3項)。

農業委員会は、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前項(第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、第一項の許可をすることができる。

- 誤り。農地法上の農地であるかどうか、登記簿上の地目ではなく現況で判断されます(農地法2条1項)。よって、地目が雑種地であっても農地として法の適用を受けます。

この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。

登記簿の地目が宅地となっている場合には、現況が農地であっても法の規制の対象とはならない。(R3⑫-21-3)山林を開墾し、農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地に該当しない。(R2⑫-21-1)山林を開墾し現に農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地とはならない。(H26-21-4)雑種地を開墾し、現に畑として耕作されている土地であっても、土地登記簿上の地目が雑種地である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。(H25-21-2)現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。(H20-24-1)山林を開墾し現に水田として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。(H18-25-1)現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が「山林」である土地を住宅建設の目的で取得する場合には、農地法第5条の許可を要しない。(H13-23-1)

広告

広告