宅建試験過去問題 平成24年試験 問36

問36

宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 宅地建物取引業者A社は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、30日以内に、新たな専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。

- 宅地建物取引業者B社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。

- 宅地建物取引業者C社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の宅地建物取引士Dが死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の宅地建物取引士4名が設置されていれば、C社が甲県知事に届出をする事項はない。

- 宅地建物取引業者E社(甲県知事免許)の専任の宅地建物取引士であるF(乙県知事登録)は、E社が媒介した丙県に所在する建物の売買に関する取引において宅地建物取引士として行う事務に関し著しく不当な行為をした場合、丙県知事による事務禁止処分の対象となる。

広告

広告

正解 4

問題難易度

肢19.3%

肢26.8%

肢312.9%

肢471.0%

肢26.8%

肢312.9%

肢471.0%

分野

科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:2 - 宅地建物取引士

解説

- 誤り。30日ではありません。事務所に置くべき専任の宅地建物取引士の数が法定数を下回った場合、その日から2週間以内に補充等の措置をとらなければなりませんしたがって、その事務所唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、2週間以内に新たな専任の宅地建物取引士の設置が必要です。

宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。

- 誤り。事務所以外の場所に置くべき専任の宅地建物取引士の数は、その場所ごとに1名以上です。したがって、少なくとも1名いれば足ります。なお、一団の宅地建物の分譲の代理を行う案内所のうち、専任の宅地建物取引士を設置する義務があるのは、契約行為等を行う場所に限られるので、本肢の条件だけでは設置義務があるかどうか判断できません(宅建業法規則15条の5の3)。

法第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める数は、事務所にあつては当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する同項に規定する宅地建物取引士(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の数の割合が五分の一以上となる数、前条に規定する場所にあつては一以上とする。

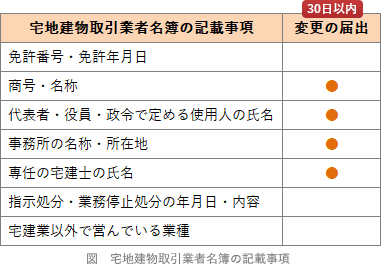

Bは、その設置した案内所の業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を当該案内所に置かなければならない。(H26-28-3)宅地建物取引業者は、業務に関して展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を行おうとする場合、当該展示会場の従業者数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。(H21-42-4)宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物の分譲について案内所を設置して行う場合、その案内所において業務に従事する者の数に対する宅地建物取引士の数の割合が1/5以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。(H17-32-2)Bはその案内所に、業務に従事する者5人につき、専任の宅地建物取引士を1人置かなければならない。(H16-43-3)Dは、宅地建物取引業者が業務に関し展示会を実施する場所であって、宅地又は建物の売買の契約を締結する国土交通省令で定める場所(業務に従事する者11名)における唯一の専任の宅地建物取引士である。(H14-31-2)Aは、分譲の代理を、他の宅地建物取引業者Bに依頼した。Bは単独でその分譲のために現地案内所を設置したが、Aは、この案内所の場所について、法第50条第2項の規定による届出をしなければならない。(H13-43-2)Aは、現地案内所を設置して、そこで分譲を行おうとしているが、当該案内所には、法第50条第1項による国土交通省令で定める標識(宅地建物取引業者票)を掲げなければならない。(H13-43-3) - 誤り。専任の宅地建物取引士の氏名は、宅建業者名簿の記載事項ではありませんが、変更の届出を要する事項とされています(宅建業法8条2項2号)。よって、専任の宅地建物取引士が死亡した場合、30日以内に変更の届出をしなければなりません(宅建業法9条1項)。

宅地建物取引業者は、第四条第一項第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、当該変更に係る事項を記載した届出書をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

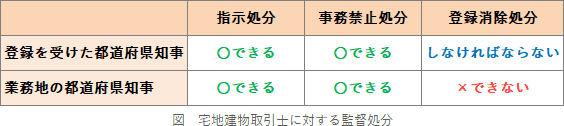

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに宅地建物取引業を営む支店を甲県内に設置した場合、Aはその日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。(R5-32-1)宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、本店における専任の宅地建物取引士Eの退職に伴い、新たに専任の宅地建物取引士Fを本店に置いた場合、Dはその日から30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。(R5-32-3)宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることとはされておらず、宅地建物取引業者名簿は一般の閲覧に供されるが、当該名簿に専任の宅地建物取引士の氏名は登載されない。(R3⑫-37-2)宅地建物取引業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。(R2⑫-31-4)いずれも宅地建物取引士ではないDとEが宅地建物取引業者F社の取締役に就任した。Dが常勤、Eが非常勤である場合、F社はDについてのみ役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。(H30-36-4)宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることはなく、宅地建物取引業者名簿は一般の閲覧に供されるが専任の宅地建物取引士の氏名は登載されない。(H28-38-エ)宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内における業務に関し乙県知事から指示処分を受けたときは、甲県に備えられる宅地建物取引業者名簿には、当該指示の年月日及び内容が記載される。(H22-44-3)法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。(H21-28-1)宅地建物取引業者B(甲県知事免許)は、その事務所において、成年者である宅地建物取引士Cを新たに専任の宅地建物取引士として置いた。この場合、Bは、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。(H19-30-2)宅地建物取引士ではないCがA社の非常勤の取締役に就任したとき、A社はその旨を甲県知事に届け出る必要はない。(H18-31-2)宅地建物取引業者B社(乙県知事免許)の政令で定める使用人Cが本籍地を変更した場合、B社は、その旨を乙県知事に届け出る必要はない。(H16-32-2)宅地建物取引業者D社(丙県知事免許)の監査役の氏名について変更があった場合、D社は、30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。(H16-32-4)A社の専任の宅地建物取引士がBからCに交代した場合、A社は2週間以内に甲県知事に対して、宅地建物取引業者名簿の変更の届出を行わなければならない。(H16-33-3)a支店に専任の宅地建物取引士Cを置き、宅地建物取引業を行う場合、Aは、Cを置いた日から2週間以内に専任の宅地建物取引士の変更の届出を行う必要がある。(H15-32-2) - [正しい]。宅地建物取引士に対する事務禁止処分は、登録をしている都道府県知事だけでなく、業務地を管轄する都道府県知事も行うことができます(宅建業法68条4項)。宅地建物取引士Fは丙県に所在する物件に関する取引で不当な行為をしていますから、丙県知事から事務禁止処分を受けることがあります。

都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が第一項各号のいずれかに該当する場合又は同項若しくは前項の規定による指示に従わない場合においては、当該宅地建物取引士に対し、一年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。

Aは、乙県内の業務に関し、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をした場合、乙県知事から必要な指示を受けることはあるが、宅地建物取引士として行う事務の禁止の処分を受けることはない。(H25-42-1)

広告

広告