宅建試験過去問題 平成22年試験 問12

問12

Aは、B所有の甲建物につき、居住を目的として、期間2年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)をBと締結して建物の引渡しを受けた。この場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

- 本件契約期間中にBが甲建物をCに売却した場合、Aは甲建物に賃借権の登記をしていなくても、Cに対して甲建物の賃借権があることを主張することができる。

- AがBとの間の信頼関係を破壊し、本件契約の継続を著しく困難にした場合であっても、Bが本件契約を解除するためには、民法第541条所定の催告が必要である。

- 本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、造作買取請求権を排除する特約がない場合、Bの同意を得てAが甲建物に付加した造作については、期間満了で本件契約が終了するときに、Aは造作買取請求権を行使できる。

- 本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、賃料の改定に関する特約がない場合、契約期間中に賃料が不相当になったと考えたA又はBは、賃料の増減額請求権を行使できる。

広告

広告

正解 2

問題難易度

肢111.9%

肢262.7%

肢310.7%

肢414.7%

肢262.7%

肢310.7%

肢414.7%

分野

科目:1 - 権利関係細目:15 - 借地借家法(建物)

解説

- 正しい。建物の賃貸借は、賃借権の登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、それをもって第三者に対抗することができます(借地借家法31条)。よって、建物の引渡しを受けたAは、建物の買主であるCに対して賃借権を主張することができます。

建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。

Bが建物の引渡しを受けた後にAが建物をCに売却して建物所有者がCに変わった場合、Bは、契約①の場合ではCに対して賃借人であることを主張できるが、契約②の場合ではCに対して賃借人であることを主張できない。(R6-12-1)本件契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるか否かにかかわらず、Aは、甲建物の引渡しを受けてから1年後に甲建物をBから購入したCに対して、賃借人であることを主張できる。(R4-12-2)Aが甲建物をDに売却した場合、甲建物の引渡しを受けて甲建物で居住しているBはDに対して賃借権を主張できるのに対し、Cは甲建物の引き渡しを受けて甲建物に居住していてもDに対して使用借権を主張することができない。(H21-12-3)Aが借入金の返済のために甲建物をFに任意に売却してFが新たな所有者となった場合であっても、Cは、FはAC間の賃貸借契約を承継したとして、Fに対して甲建物を賃借する権利があると主張することができる。(H20-4-4)賃借人が賃借権の登記もなく建物の引渡しも受けていないうちに建物が売却されて所有者が変更すると、定期建物賃貸借契約の借主は賃借権を所有者に主張できないが、一時使用賃貸借の借主は賃借権を所有者に主張できる。(H19-14-4)借地権の期間満了に伴い、Bが建物買取請求権を適法に行使した場合、Aは、建物の賃貸借契約を建物の新たな所有者Cに対抗できる。(H18-14-2)Aが、建物に自ら居住せず、Bの承諾を得て第三者に転貸し、居住させているときは、Aは、Bからその建物を買い受けた者に対し、賃借権を対抗することができない。(H12-12-1) - [誤り]。債務不履行による契約解除は、相当な期間を定めて履行を催告した後でなければできないのが原則ですが、催告しても履行の見込みがない等の一定の事由に該当する場合には無催告で解除することができます(民法541条・民法542条)。判例では、当事者が賃貸借契約上の義務に違反し信頼関係を裏切って、契約の継続を著しく困難にした場合は、催告なしに契約を解除することを認めています(最判昭27.4.25)。

賃貸借は当時者相互の信頼関係を基礎とする継続的契約であるから、賃貸借の継続中に、当事者の一方に、その義務に違反し信頼関係を裏切つて、賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような不信行為のあつた場合には、相手方は、民法第五四一条所定の催告を要せず、賃貸借を将来に向つて解除することができるものと解すべきである。

- 正しい。賃貸人の同意を得て賃借人が建物に付加した造作については、契約が終了するときに造作買取請求権を行使し、その造作を時価で買い取るべきことを請求できます(借地借家法33条1項)。造作買取請求権の定めは任意規定なので特約で排除可能ですが、本肢では「特約がない場合」なので、賃借人Aは造作買取請求権を行使することができます。

建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。

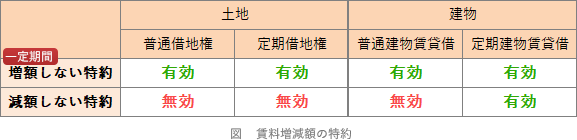

- 正しい。定期建物賃貸借において、借賃改定の特約がある場合、借賃の増減請求権の規定は適用されません(借地借家法32条1項借地借家法38条9項)。しかし、本肢は「特約がない場合」なので、A・Bともに、賃料の増減額請求権を行使することが可能です。

建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

第三十二条の規定は、第一項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。

当事者間において、一定の期間は建物の賃料を減額しない旨の特約がある場合、現行賃料が不相当になったなどの事情が生じたとしても、この特約は有効である。(R5-12-2)本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、賃料改定に関する特約がない場合、経済事情の変動により賃料が不相当となったときは、AはBに対し、賃料増額請求をすることができる。(R2⑩-12-2)本件普通建物賃貸借契約でも、本件定期建物賃貸借契約でも、賃料の改定についての特約が定められていない場合であって経済事情の変動により賃料が不相当になったときには、当事者は将来に向かって賃料の増減を請求することができる。(H24-12-2)家賃が、近傍同種の建物の家賃に比較して不相当に高額になったときは、契約の条件にかかわらず、Bは、将来に向かって家賃の減額を請求することができる。(H13-13-3)AB間で、3年間は家賃を減額しない旨特に書面で合意した場合、その特約は効力を有しない。(H13-13-4)

広告

広告