宅建試験過去問題 令和3年12月試験 問12

問12

賃貸人Aと賃借人Bとの間で令和8年7月1日に締結した一時使用目的ではない建物賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)の終了に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

- 本件契約に期間を2年とする旨の定めがあり、AもBも更新拒絶の通知をしなかったために本件契約が借地借家法に基づき更新される場合、更新後の期間について特段の合意がなければ、更新後の契約期間は2年となる。

- 本件契約において期間の定めがない場合、借地借家法第28条に定める正当事由を備えてAが解約の申入れをしたときには、解約の申入れをした日から6月を経過した日に、本件契約は終了する。

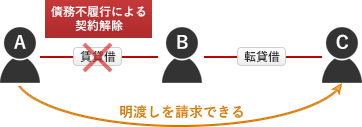

- 建物の転貸借がされている場合において、本件契約がB(転貸人)の債務不履行によって解除されて終了するときは、Aが転借人に本件契約の終了を通知した日から6月を経過することによって、転貸借契約は終了する。

- BがAの同意を得て建物に付加した造作がある場合であっても、本件契約終了時にAに対して借地借家法第33条の規定に基づく造作買取請求権を行使することはできない、という特約は無効である。

広告

広告

正解 2

問題難易度

肢111.7%

肢263.5%

肢314.9%

肢49.9%

肢263.5%

肢314.9%

肢49.9%

分野

科目:1 - 権利関係細目:15 - 借地借家法(建物)

解説

- 誤り。期間の定めがある普通建物賃貸借では、当事者が期間満了の1年前から6月前までの間に相手方に対し更新拒絶の通知をしなかった場合は、従前の契約と同一の条件(期間は定めがないもの)で契約を更新したものとみなされます(借地借家法26条1項)。したがって更新後の期間は、2年ではなく「定めがないもの」となります。

建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。

本件契約が期間を2年とするものである場合において、A及びBのいずれも期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をしなかったときは、本件契約は、期間を2年として、従前の契約と同一の条件で更新されたものとみなされる。(R7-12-2)AがBに対して、期間満了の3月前までに更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。(R1-12-3)AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借でない場合、A及びBのいずれからも期間内に更新しない旨の通知又は条件変更しなければ更新しない旨の通知がなかったときは、当該賃貸借契約が更新され、その契約は期間の定めがないものとなる。(H30-12-3)AもBも相手方に対し、本件契約の期間満了前に何らの通知もしなかった場合、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。(H28-12-1)本件普通建物賃貸借契約では、更新がない旨の特約を記載した書面を契約に先立って賃借人に交付しても当該特約は無効であるのに対し、本件定期建物賃貸借契約では、更新がない旨の特約を記載した書面を契約に先立って賃借人に交付さえしておけば当該特約は有効となる。(H24-12-3)期間の定めのある建物賃貸借において、賃貸人が、期間満了の1年前から6月前までの間に、更新しない旨の通知を出すのを失念したときは、賃貸人に借地借家法第28条に定める正当事由がある場合でも、契約は期間満了により終了しない。(H14-14-1)期間の定めのある契約が法定更新された場合、その後の契約は従前と同一条件となり、従前と同一の期間の定めのある賃貸借契約となる。(H14-14-3) - [正しい]。期間の定めがない建物賃貸借では、双方がいつでも解約を申し入れることができます。賃貸人からの解約申入れには正当事由が必要で申入れから6カ月を経過することによって、賃借人からの解約申入れには正当事由が不要で申入れから3カ月を経過することによって終了します(借地借家法27条1項、民法617条1項2号)。

- 誤り。原貸借契約が賃借人(転貸人)の債務不履行によって終了する場合には、その終了を転借人に対抗することができます。つまり、6カ月を待つことなく建物の明渡しを請求できます(民法613条3項)。

賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。

Aは、Bとの間の賃貸借契約を合意解除した場合、解除の当時Bの債務不履行による解除権を有していたとしても、合意解除したことをもってCに対抗することはできない。(R2⑫-6-1)AがBの債務不履行を理由に甲建物の賃貸借契約を解除した場合、CのBに対する賃料の不払いがなくても、AはCに対して、甲建物の明渡しを求めることができる。(H28-8-3)土地の賃借人が無断転貸した場合において賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるため賃貸人が無断転貸を理由に賃貸借契約を解除できないときであっても、賃貸借契約を合意解除したときは、賃貸人は転借人に対して賃貸土地の明渡しを請求することができる。(H27-9-1)BがAの承諾を得て甲土地を月額15万円の賃料でCに転貸した場合、AB間の賃貸借契約がBの債務不履行で解除されても、AはCに解除を対抗することができない。(H26-7-3)Bの債務不履行を理由にAが賃貸借契約を解除したために当該賃貸借契約が終了した場合であっても、BがAの承諾を得て甲建物をCに転貸していたときには、AはCに対して甲建物の明渡しを請求することができない。(H25-11-2)Aが、Bとの賃貸借契約を合意解除しても、特段の事情がない限り、Cに対して、合意解除の効果を対抗することができない。(H23-7-3)AがBの承諾を受けてDに対して当該建物を転貸している場合には、AB間の賃貸借契約がAの債務不履行を理由に解除され、BがDに対して目的物の返還を請求しても、AD間の転貸借契約は原則として終了しない。(H18-10-2)AB間で賃貸借契約を合意解除しても、転借人Cに不信な行為があるなどの特段の事情がない限り、賃貸人Aは、転借人Cに対し明渡しを請求することはできない。(H16-13-3)賃貸人AがAB間の賃貸借契約を賃料不払いを理由に解除する場合は、転借人Cに通知等をして賃料をBに代わって支払う機会を与えなければならない。(H16-13-4) - 誤り。造作買取請求権(借地借家法33条)は、借地借家法37条で定める強行規定の対象外とされています。任意規定なので、造作買取請求権を行使しない旨の特約は、普通建物賃貸借・定期建物賃貸借のどちらでも有効に定めることができます(借地借家法37条)。

第三十一条、第三十四条及び第三十五条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。

広告

広告