宅建試験過去問題 令和7年試験 問12

問12

Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。以下この問において「本件契約」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 本件契約が期間の定めがないものである場合において、A又はBから相手方に対して解約の申入れをしたときは、当該申入れの日から6か月を経過することによって、本件契約は終了する。

- 本件契約が期間を2年とするものである場合において、A及びBのいずれも期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をしなかったときは、本件契約は、期間を2年として、従前の契約と同一の条件で更新されたものとみなされる。

- AB間において、造作買取請求権は行使しない旨の特約があった場合、この特約は有効である。

- 本件契約が借地借家法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借であり、甲建物を取り壊すこととなる時に本件契約が終了する旨の特約を定める場合、本件契約は、公正証書によってしなければならない。

広告

広告

正解 3

問題難易度

肢19.8%

肢29.1%

肢373.9%

肢47.2%

肢29.1%

肢373.9%

肢47.2%

分野

科目:1 - 権利関係細目:15 - 借地借家法(建物)

解説

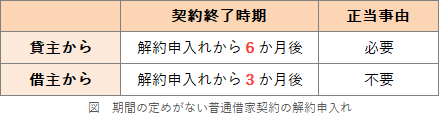

- 誤り。期間の定めのない建物賃貸借では、当事者双方がいつでも解約の申入れができます。この場合、貸主からの解約申入れ(正当事由が必要)ではその日から6か月、借主からの解約申入れではその日から3か月で終了します(借地借家法27条1項民法617条1項2号)。

解約の申入れは、貸主Aが行った場合には申入れから6か月後、借主Bが行った場合には申入れから3か月後に終了となるため、区別せずに6カ月とする説明は誤りです。

建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。

当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。

…

二 建物の賃貸借 三箇月 - 誤り。期間の定めがある普通建物賃貸借では、当事者が期間満了の1年前から6月前までの間に相手方に対し更新拒絶の通知をしなかった場合は、従前の契約と同一の条件(期間は定めがないもの)で契約を更新したものとみなされます(借地借家法26条1項)。したがって更新後の期間は、2年ではなく「定めがないもの」となります。

建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。

本件契約に期間を2年とする旨の定めがあり、AもBも更新拒絶の通知をしなかったために本件契約が借地借家法に基づき更新される場合、更新後の期間について特段の合意がなければ、更新後の契約期間は2年となる。(R3⑫-12-1)AがBに対して、期間満了の3月前までに更新しない旨の通知をしなければ、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。(R1-12-3)AB間の賃貸借契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借でない場合、A及びBのいずれからも期間内に更新しない旨の通知又は条件変更しなければ更新しない旨の通知がなかったときは、当該賃貸借契約が更新され、その契約は期間の定めがないものとなる。(H30-12-3)AもBも相手方に対し、本件契約の期間満了前に何らの通知もしなかった場合、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。(H28-12-1)本件普通建物賃貸借契約では、更新がない旨の特約を記載した書面を契約に先立って賃借人に交付しても当該特約は無効であるのに対し、本件定期建物賃貸借契約では、更新がない旨の特約を記載した書面を契約に先立って賃借人に交付さえしておけば当該特約は有効となる。(H24-12-3)期間の定めのある建物賃貸借において、賃貸人が、期間満了の1年前から6月前までの間に、更新しない旨の通知を出すのを失念したときは、賃貸人に借地借家法第28条に定める正当事由がある場合でも、契約は期間満了により終了しない。(H14-14-1)期間の定めのある契約が法定更新された場合、その後の契約は従前と同一条件となり、従前と同一の期間の定めのある賃貸借契約となる。(H14-14-3) - [正しい]。造作買取請求権(借地借家法33条1項)は、借地借家法37条で定める強行規定には含まれないため、普通建物賃貸借・定期建物賃貸借のどちらでも造作買取請求権不行使の特約を有効に定めることが可能です(借地借家法37条)。

第三十一条、第三十四条及び第三十五条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。

- 誤り。法令や契約で取り壊すことが決まっている建物の賃貸借は、その取り壊すべき事由を記載した書面で特約することで、その取壊し時に賃貸借が終了する旨を定めることができます。公正証書である必要はなく、書面又は電磁的記録であれば足ります(借地借家法39条)。

法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、第三十条の規定にかかわらず、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。

2 前項の特約は、同項の建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。

3 第一項の特約がその内容及び前項に規定する事由を記録した電磁的記録によってされたときは、その特約は、同項の書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。

広告

広告