宅建試験過去問題 平成21年試験 問12

問12

A所有の甲建物につき、Bが一時使用目的ではなく賃料月額10万円で賃貸借契約を締結する場合と、Cが適当な家屋に移るまでの一時的な居住を目的として無償で使用貸借契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

- BがAに無断で甲建物を転貸しても、Aに対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、Aは賃貸借契約を解除できないのに対し、CがAに無断で甲建物を転貸した場合には、Aは使用貸借を解除できる。

- 期間の定めがない場合、AはBに対して正当な事由があるときに限り、解約を申し入れることができるのに対し、返還時期の定めがない場合、AはCに対していつでも返還を請求できる。

- Aが甲建物をDに売却した場合、甲建物の引渡しを受けて甲建物で居住しているBはDに対して賃借権を主張できるのに対し、Cは甲建物の引き渡しを受けて甲建物に居住していてもDに対して使用借権を主張することができない。

- Bが死亡しても賃貸借契約は終了せず賃借権はBの相続人に相続されるのに対し、Cが死亡すると使用貸借契約は終了するので使用借権はCの相続人に相続されない。

広告

広告

正解 2

問題難易度

肢114.3%

肢249.0%

肢322.4%

肢414.3%

肢249.0%

肢322.4%

肢414.3%

分野

科目:1 - 権利関係細目:15 - 借地借家法(建物)

解説

AB間の賃貸借には借地借家法が適用されますが、AC間の無償貸借契約には借地借家法が適用されないため、民法の規定に従い判断します。

- 正しい。

【AB間の賃貸借】

賃借人は賃貸人の承諾なしに第三者に転貸することはできません。この規定に違反して転貸等が行われた場合、賃貸人は賃貸借契約を解除することができます(民法612条)。

ただし、判例では、賃借人が賃貸人に無断で建物を転貸した場合であっても、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、賃貸人は賃貸借契約を解除できないとしています(最判昭28.9.25)。賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用または収益をなさしめた場合でも、賃借人の当該行為を賃貸人に対する背信的行為と認めるにたらない本件の如き特段の事情があるときは、賃貸人は民法第六一二条第二項により契約を解除することはできない。

【AC間の使用貸借】

使用貸借の場合でも、貸主の承諾がなければ第三者に使用収益させることはできません(民法594条2項)。これに違反したときは貸主は使用貸借契約の解除をすることができます(民法594条3項)。借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。

借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。

CがBに無断でAから当該権原を譲り受け、甲土地を使用しているときは、①でも②でも、BはCに対して、甲土地の明渡しを請求することができる。(R4-8-2)BがAに無断でCに当該建物を転貸した場合であっても、Aに対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、Aは賃貸借契約を解除することができない。(R2⑫-12-2)BがAに無断で甲建物をCに転貸した場合には、転貸の事情のいかんにかかわらず、AはAB間の賃貸借契約を解除することができる。(H25-11-1)AがBの承諾なく当該建物をCに転貸しても、この転貸がBに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、BはAの無断転貸を理由に賃貸借契約を解除することはできない。(H18-10-1)Aが建物を第三者に転貸しようとする場合に、その転貸によりBに不利となるおそれがないにもかかわらず、Bが承諾を与えないときは、裁判所は、Aの申立てにより、Bの承諾に代わる許可を与えることができる。(H12-12-2) - [誤り]。

【AB間の賃貸借】

期間の定めがない建物賃貸借では、当事者はいつでも解約の申入れをすることができますが、賃貸人からの解約申入れには正当事由が必要です(借地借家法28条)。建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

【AC間の使用貸借】

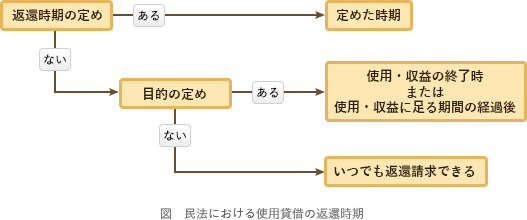

使用貸借では、返還時期の定めがある場合はその定めた時期に、返還時期の定めがない場合は契約の目的である使用収益を終えたときに契約が終了します。貸主は、使用収益をするのに足りる期間を経過したと認められる場合には返還請求をすることができます(民法597条)。AC間の貸借契約には「適当な家屋に移るまでの一時的な居住」という目的があるため、貸主Aは、その目的を達成するのに足りる期間を経過した後でなければ返還請求をできません。本肢は「いつでも返還を請求できる」としているため誤りです。

事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。

2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。

3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。 - 正しい。

【AB間の賃貸借】

建物賃貸借では、建物の引渡しがあったときは、登記がなくとも賃借権を第三者に主張することができます(借地借家法31条)。建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。

【AC間の使用貸借】

使用貸借による建物の貸し借りは、借地借家法の保護対象外なので、使用貸借では建物の引渡しがあっても使用借権を主張することができません。Bが建物の引渡しを受けた後にAが建物をCに売却して建物所有者がCに変わった場合、Bは、契約①の場合ではCに対して賃借人であることを主張できるが、契約②の場合ではCに対して賃借人であることを主張できない。(R6-12-1)本件契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるか否かにかかわらず、Aは、甲建物の引渡しを受けてから1年後に甲建物をBから購入したCに対して、賃借人であることを主張できる。(R4-12-2)本件契約期間中にBが甲建物をCに売却した場合、Aは甲建物に賃借権の登記をしていなくても、Cに対して甲建物の賃借権があることを主張することができる。(H22-12-1)Aが借入金の返済のために甲建物をFに任意に売却してFが新たな所有者となった場合であっても、Cは、FはAC間の賃貸借契約を承継したとして、Fに対して甲建物を賃借する権利があると主張することができる。(H20-4-4)賃借人が賃借権の登記もなく建物の引渡しも受けていないうちに建物が売却されて所有者が変更すると、定期建物賃貸借契約の借主は賃借権を所有者に主張できないが、一時使用賃貸借の借主は賃借権を所有者に主張できる。(H19-14-4)借地権の期間満了に伴い、Bが建物買取請求権を適法に行使した場合、Aは、建物の賃貸借契約を建物の新たな所有者Cに対抗できる。(H18-14-2)Aが、建物に自ら居住せず、Bの承諾を得て第三者に転貸し、居住させているときは、Aは、Bからその建物を買い受けた者に対し、賃借権を対抗することができない。(H12-12-1) - 正しい。

【AB間の賃貸借】

賃借人が死亡した場合、その賃借権に関する権利義務は相続人に相続されます(民法896条)。相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

【AC間の使用貸借】

使用貸借は借主の死亡により終了するので、使用借権が相続されることはありません(民法597条3項)。使用貸借は、借主の死亡によって終了する。

Bが期日までに売買代金を支払わない場合であっても、本件契約の解除権はAの一身に専属した権利であるため、Cは本件契約を解除することはできない。(R6-4-2)AがA所有の建物について賃借人Cとの間で賃貸借契約を締結している期間中にAが死亡した場合、Aの相続人は、Cに賃貸借契約を継続するか否かを相当の期間を定めて催告し、期間内に返答がなければ賃貸借契約をAの死亡を理由に解除することができる。(R3⑩-3-イ)AがA所有の土地について買主Dとの間で売買契約を締結し、当該土地の引渡しと残代金決済の前にAが死亡した場合、当該売買契約は原始的に履行が不能となって無効となる。(R3⑩-3-ウ)Aの死亡によりCが単独相続し、甲地について相続を原因とするAからCへの所有権移転登記がなされた場合、Bは、自らへの登記をしていないので、甲地の所有権をCに対抗できない。(H17-8-1)

広告

広告