宅建試験過去問題 平成18年試験 問10

問10

AがB所有の建物について賃貸借契約を締結し、引渡しを受けた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- AがBの承諾なく当該建物をCに転貸しても、この転貸がBに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、BはAの無断転貸を理由に賃貸借契約を解除することはできない。

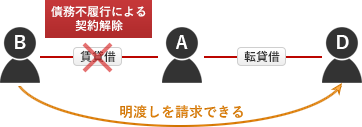

- AがBの承諾を受けてDに対して当該建物を転貸している場合には、AB間の賃貸借契約がAの債務不履行を理由に解除され、BがDに対して目的物の返還を請求しても、AD間の転貸借契約は原則として終了しない。

- AがEに対して賃借権の譲渡を行う場合のBの承諾は、Aに対するものでも、Eに対するものでも有効である。

- AがBの承諾なく当該建物をFに転貸し、無断転貸を理由にFがBから明渡請求を受けた場合には、Fは明渡請求以後のAに対する賃料の全部又は一部の支払を拒むことができる。

広告

広告

正解 2

問題難易度

肢18.0%

肢268.1%

肢312.2%

肢411.7%

肢268.1%

肢312.2%

肢411.7%

分野

科目:1 - 権利関係細目:9 - 賃貸借契約

解説

- 正しい。賃貸借契約において賃借物を第三者に転貸をするためには、賃貸人の承諾が必要で、賃借人が無断で第三者に転貸した場合には、賃貸人は契約の解除をすることができます(民法612条)。ただし、無断転貸であってもその転貸の事情が背信的行為と認められない場合は、契約解除をすることができません(最判昭28.9.25)。

賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用または収益をなさしめた場合でも、賃借人の当該行為を賃貸人に対する背信的行為と認めるにたらない本件の如き特段の事情があるときは、賃貸人は民法第六一二条第二項により契約を解除することはできない。

CがBに無断でAから当該権原を譲り受け、甲土地を使用しているときは、①でも②でも、BはCに対して、甲土地の明渡しを請求することができる。(R4-8-2)BがAに無断でCに当該建物を転貸した場合であっても、Aに対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、Aは賃貸借契約を解除することができない。(R2⑫-12-2)BがAに無断で甲建物をCに転貸した場合には、転貸の事情のいかんにかかわらず、AはAB間の賃貸借契約を解除することができる。(H25-11-1)BがAに無断で甲建物を転貸しても、Aに対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、Aは賃貸借契約を解除できないのに対し、CがAに無断で甲建物を転貸した場合には、Aは使用貸借を解除できる。(H21-12-1)Aが建物を第三者に転貸しようとする場合に、その転貸によりBに不利となるおそれがないにもかかわらず、Bが承諾を与えないときは、裁判所は、Aの申立てにより、Bの承諾に代わる許可を与えることができる。(H12-12-2) - [誤り]。原賃貸借契約が債務不履行で解除された場合、原賃貸人は転借人に対して転貸借契約の終了を対抗でき、目的物の返還を請求することができます(民法613条3項)。賃借人の債務不履行により賃貸借契約が解除された場合、賃貸人が転借人に対して賃貸物の返還を請求したときに、転貸借契約は履行不能により終了するとされているからです(最判平9.2.25)。

賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。

賃貸借が賃借人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、賃貸人の承諾のある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了する。

建物の転貸借がされている場合において、本件契約がB(転貸人)の債務不履行によって解除されて終了するときは、Aが転借人に本件契約の終了を通知した日から6月を経過することによって、転貸借契約は終了する。(R3⑫-12-3)Aは、Bとの間の賃貸借契約を合意解除した場合、解除の当時Bの債務不履行による解除権を有していたとしても、合意解除したことをもってCに対抗することはできない。(R2⑫-6-1)AがBの債務不履行を理由に甲建物の賃貸借契約を解除した場合、CのBに対する賃料の不払いがなくても、AはCに対して、甲建物の明渡しを求めることができる。(H28-8-3)土地の賃借人が無断転貸した場合において賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるため賃貸人が無断転貸を理由に賃貸借契約を解除できないときであっても、賃貸借契約を合意解除したときは、賃貸人は転借人に対して賃貸土地の明渡しを請求することができる。(H27-9-1)BがAの承諾を得て甲土地を月額15万円の賃料でCに転貸した場合、AB間の賃貸借契約がBの債務不履行で解除されても、AはCに解除を対抗することができない。(H26-7-3)Bの債務不履行を理由にAが賃貸借契約を解除したために当該賃貸借契約が終了した場合であっても、BがAの承諾を得て甲建物をCに転貸していたときには、AはCに対して甲建物の明渡しを請求することができない。(H25-11-2)Aが、Bとの賃貸借契約を合意解除しても、特段の事情がない限り、Cに対して、合意解除の効果を対抗することができない。(H23-7-3)AB間で賃貸借契約を合意解除しても、転借人Cに不信な行為があるなどの特段の事情がない限り、賃貸人Aは、転借人Cに対し明渡しを請求することはできない。(H16-13-3)賃貸人AがAB間の賃貸借契約を賃料不払いを理由に解除する場合は、転借人Cに通知等をして賃料をBに代わって支払う機会を与えなければならない。(H16-13-4) - 正しい。賃貸借契約において賃借権の譲渡するには賃貸人の承諾が必要です。賃貸人の承諾は、①賃借人と②賃借権の譲受人のどちらに対して行っても有効です(最判昭31.10.5民法612条1項)。

賃借人のなした賃借権の譲渡に対する賃貸人の承諾は、かならずしも譲渡人に対してなすを要せず、譲受人に対してなすを妨げない。

賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

- 正しい。原賃貸人から、無断転貸を理由として明渡し請求を受けた転借人は、その後の転貸人に対する賃料支払いの全部または一部を拒むことが可能です(最判昭50.4.25)。

土地又は建物の賃借人は、賃借物に対する権利に基づき自己に対して明渡を請求することができる第三者からその明渡を求められた場合には、それ以後、賃料の支払を拒絶することができる。

広告

広告