宅建試験過去問題 平成23年試験 問7

問7

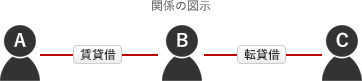

Aは、Bに対し建物を賃貸し、Bは、その建物をAの承諾を得てCに対し適法に転貸している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- BがAに対して賃料を支払わない場合、Aは、Bに対する賃料の限度で、Cに対し、Bに対する賃料を自分に直接支払うよう請求することができる。

- Aは、Bに対する賃料債権に関し、Bが建物に備え付けた動産、及びBのCに対する賃料債権について先取特権を有する。

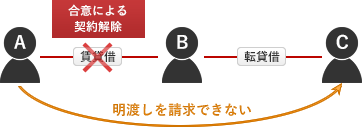

- Aが、Bとの賃貸借契約を合意解除しても、特段の事情がない限り、Cに対して、合意解除の効果を対抗することができない。

- Aは、Bの債務不履行を理由としてBとの賃貸借契約を解除するときは、事前にCに通知等をして、賃料を代払いする機会を与えなければならない。

広告

広告

正解 4

問題難易度

肢19.2%

肢23.7%

肢310.7%

肢476.4%

肢23.7%

肢310.7%

肢476.4%

分野

科目:1 - 権利関係細目:9 - 賃貸借契約

解説

- 正しい。適法に賃借物が転貸された場合、転借人は、賃借人の賃貸人に対する債務を限度に、転貸借から生じる債務を賃貸人Aに対して直接履行する義務を負います(民法613条1項)。よって、Aは、賃借人Bが支払うべき賃料の限度で、転借人Cに対して賃料を自分に直接支払うよう請求することができます。例えば、AB間の賃料が10万円、BC間の賃料が12万円だった場合、AはCに対して10万円まで請求することができます。

賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。

- 正しい。建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在します(民法313条2項)。また、先取特権には物上代位性があるので、賃借人が転借人から受けるべきだった賃料についても行使することができます(民法304条)。なお、先取特権とは、債務者の財産から他の債権者よりも優先して弁済を受けることのできる権利です。

建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。

先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。

Aは、賃貸した建物内にあるB所有の家具類だけでなく、Bが自己使用のため建物内に持ち込んだB所有の時計や宝石類に対しても、先取特権を有する。(H12-3-1) - 正しい。適法に賃借物が転貸された場合、賃貸人と賃借人の間で合意解除があっても、その効果を転借人に対抗することはできません(民法613条3項)。転借人には賃貸借期間終了までは住み続けられるだろうという期待がありますから、転借人の関与しないところで行われた合意解除により転借人が追い出されるの防ぐ趣旨です。

賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。

建物の転貸借がされている場合において、本件契約がB(転貸人)の債務不履行によって解除されて終了するときは、Aが転借人に本件契約の終了を通知した日から6月を経過することによって、転貸借契約は終了する。(R3⑫-12-3)Aは、Bとの間の賃貸借契約を合意解除した場合、解除の当時Bの債務不履行による解除権を有していたとしても、合意解除したことをもってCに対抗することはできない。(R2⑫-6-1)AがBの債務不履行を理由に甲建物の賃貸借契約を解除した場合、CのBに対する賃料の不払いがなくても、AはCに対して、甲建物の明渡しを求めることができる。(H28-8-3)土地の賃借人が無断転貸した場合において賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるため賃貸人が無断転貸を理由に賃貸借契約を解除できないときであっても、賃貸借契約を合意解除したときは、賃貸人は転借人に対して賃貸土地の明渡しを請求することができる。(H27-9-1)BがAの承諾を得て甲土地を月額15万円の賃料でCに転貸した場合、AB間の賃貸借契約がBの債務不履行で解除されても、AはCに解除を対抗することができない。(H26-7-3)Bの債務不履行を理由にAが賃貸借契約を解除したために当該賃貸借契約が終了した場合であっても、BがAの承諾を得て甲建物をCに転貸していたときには、AはCに対して甲建物の明渡しを請求することができない。(H25-11-2)AがBの承諾を受けてDに対して当該建物を転貸している場合には、AB間の賃貸借契約がAの債務不履行を理由に解除され、BがDに対して目的物の返還を請求しても、AD間の転貸借契約は原則として終了しない。(H18-10-2)AB間で賃貸借契約を合意解除しても、転借人Cに不信な行為があるなどの特段の事情がない限り、賃貸人Aは、転借人Cに対し明渡しを請求することはできない。(H16-13-3)賃貸人AがAB間の賃貸借契約を賃料不払いを理由に解除する場合は、転借人Cに通知等をして賃料をBに代わって支払う機会を与えなければならない。(H16-13-4) - [誤り]。賃借人Bの賃料不払いが続いて債務不履行による契約解除の可能性があるとしても、賃借人に支払いを催告すれば足り、転借人にまで賃料の支払いの機会を与える必要はありません(最判昭37.3.29)。

適法な転貸借がある場合、賃貸人が賃料延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、転借人に対して右延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではない。

Aは、Bの賃料の不払いを理由に甲建物の賃貸借契約を解除するには、Cに対して、賃料支払の催告をして甲建物の賃料を支払う機会を与えなければならない。(H28-8-1)

広告

広告