宅建試験過去問題 令和4年試験 問8

問8

AがB所有の甲土地を建物所有目的でなく利用するための権原が、①地上権である場合と②賃借権である場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、AもBも対抗要件を備えているものとする。

- ①でも②でも、特約がなくても、BはAに対して、甲土地の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。

- CがBに無断でAから当該権原を譲り受け、甲土地を使用しているときは、①でも②でも、BはCに対して、甲土地の明渡しを請求することができる。

- ①では、Aは当該権原を目的とする抵当権を設定することができるが、②では、Aは当該権原を目的とする抵当権を設定することはできない。

- Dが甲土地を不法占拠してAの土地利用を妨害している場合、①では、Aは当該権原に基づく妨害排除請求権を行使してDの妨害の排除を求めることができるが、②では、AはDの妨害の排除を求めることはできない。

広告

広告

正解 3

問題難易度

肢120.9%

肢225.1%

肢346.0%

肢48.0%

肢225.1%

肢346.0%

肢48.0%

分野

科目:1 - 権利関係細目:9 - 賃貸借契約

解説

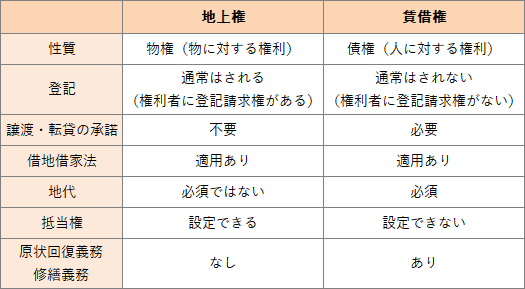

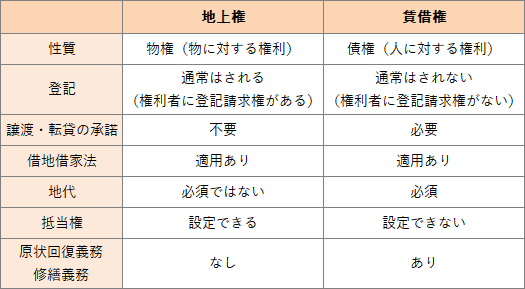

地上権と土地賃借権は、どちらも他人の土地を使用収益することができる権利ですが、以下の違いがあります。地上権は物権なので強い、賃借権は債権なので弱いというのが特徴です。

- 誤り。①地上権について、民法では地主の修繕義務を定めていません。

②賃貸借の場合、賃貸人は、賃貸物の使用収益のために必要な修繕をする義務を負います(民法606条1項)。賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。

よって、①では修繕義務がありませんが、②では修繕義務があります。 - 誤り。①地上権は物権なので、その処分は権利者の自由です。地主に無断で第三者に使用収益させたり譲渡したりすることもできます。

②賃貸借の場合、賃借権の譲渡や転貸をする際には貸主の承諾が必要です。承諾なく第三者に使用収益させたときは、貸主は契約の解除をして賃貸物の返還を求めることができます(民法612条)。賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

よって、①では明渡しを請求することができませんが、②では明渡しを請求することができます。

2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。BがAに無断でCに当該建物を転貸した場合であっても、Aに対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、Aは賃貸借契約を解除することができない。(R2⑫-12-2)BがAに無断で甲建物をCに転貸した場合には、転貸の事情のいかんにかかわらず、AはAB間の賃貸借契約を解除することができる。(H25-11-1)BがAに無断で甲建物を転貸しても、Aに対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、Aは賃貸借契約を解除できないのに対し、CがAに無断で甲建物を転貸した場合には、Aは使用貸借を解除できる。(H21-12-1)AがBの承諾なく当該建物をCに転貸しても、この転貸がBに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、BはAの無断転貸を理由に賃貸借契約を解除することはできない。(H18-10-1)Aが建物を第三者に転貸しようとする場合に、その転貸によりBに不利となるおそれがないにもかかわらず、Bが承諾を与えないときは、裁判所は、Aの申立てにより、Bの承諾に代わる許可を与えることができる。(H12-12-2) - [正しい]。①地上権は不動産に対する物権なので、それ自体に抵当権を設定することができると規定されています(民法369条2項)。

②賃借権は契約に基づいて生じる債権なので、それ自体に抵当権を設定することができません。なお、借地上の建物に抵当権を設定すれば、建物の従物として土地の賃借権にも抵当権の効力が及びます。

よって、①では抵当権を設定できますが、②では抵当権を設定することができません。地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。

- 誤り。①地上権は物権なので、権利者は第三者に対する返還請求権、妨害排除請求権、妨害予防請求権を有します。

②賃貸借は債権ですが、対抗要件を備えている場合には、返還請求権、妨害排除請求権が認められています(民法605条の4)。不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。

よって、①でも②でも、Aは妨害排除請求権を行使して、Dの妨害を排除することができます。

一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき その第三者に対する妨害の停止の請求

二 その不動産を第三者が占有しているとき その第三者に対する返還の請求建物の賃借人は、賃貸人(建物所有者)に対し使用収益を求める債権を保全するため、賃貸人に代位して、当該建物の不法占有者に対し当該建物を直接自己に明け渡すよう請求できる場合がある。(H22-7-3)

広告

広告