宅建試験過去問題 令和7年試験 問16

問16

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

- 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において行う、学校教育法に規定する学校の新築については、都道府県知事の許可が不要である。

- 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、ゴルフコースの建設は開発行為にはあたらない。

- 区域区分が定められていない都市計画区域において、商業施設の建築の用に供する目的で行う4,000㎡の開発行為は都道府県知事の許可が不要である。

- 自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為以外の開発行為にあっては、原則として開発区域内に建築基準法に規定する災害危険区域内の土地を含んではならない。

広告

広告

正解 4

問題難易度

肢118.6%

肢211.4%

肢320.7%

肢449.3%

肢211.4%

肢320.7%

肢449.3%

分野

科目:2 - 法令上の制限細目:1 - 都市計画法

解説

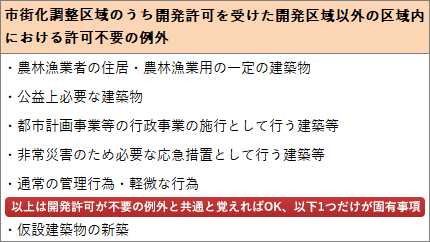

- 誤り。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、建物の新築・改築・用途変更において都道府県知事の許可が必要となります(都市計画法43条1項)。下表のとおり一部例外となる建物もありますが、学校を建築するには原則として許可が必要です。

何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。

市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、自己の居住用の住宅を新築しようとする全ての者は、当該建築が開発行為を伴わない場合であれば、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(R5-16-4)都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。(R2⑩-16-2)何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。(H27-15-4)市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに、床面積が150平方メートルの住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。(H22-17-2)市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、公民館を建築する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。(H19-19-4)市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で賃貸住宅を新築する場合、当該賃貸住宅の敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない。(H16-19-1)市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域では、農業に従事する者の居住の用に供する建築物を新築する場合、都道府県知事の許可は不要である。(H16-19-3)市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において、民間事業者は、都道府県知事の許可を受けて、又は都市計画事業の施行としてでなければ、建築物を新築してはならない。(H15-19-3) - 誤り。開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいいます(都市計画法4条12項)。ゴルフコースは面積を問わず特定工作物に該当するので、その建設は開発行為にあたります(都市計画法4条11項)。

この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。

この法律において「特定工作物」とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの(以下「第一種特定工作物」という。)又はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの(以下「第二種特定工作物」という。)をいう。

- 誤り。区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)では、開発規模が3,000㎡以上であるときに開発許可が必要となります。本肢は面積4,000㎡の開発行為ですから、都道府県知事の許可が必要です。

- [正しい]。開発区域内に災害危険区域等と呼ばれる以下の区域を含んでいるときには、自己の居住用建物を建築する目的で行う開発行為を除いて、原則として開発許可を受けることはできません(都市計画法33条1項8号)。

- 災害危険区域

- 地すべり防止区域

- 土砂災害特別警戒区域

- 急傾斜地崩壊危険区域

- 浸水被害防止区域

主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、開発区域内に建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防止区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項の土砂災害特別警戒区域及び特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十六条第一項の浸水被害防止区域(次条第八号の二において「災害危険区域等」という。)その他政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内の土地を含まないこと。ただし、開発区域及びその周辺の地域の状況等により支障がないと認められるときは、この限りでない。

自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。(R4-16-3)都市計画法第33条に関する開発許可の基準のうち、排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対しては適用されない。(H23-17-3)予定建築物等の敷地に接する道路の幅員についての基準(H17-20-1)開発区域に設置しなければならない公園、緑地又は広場についての基準(H17-20-2)排水施設の構造及び能力についての基準(H17-20-3)開発許可の申請者の資力及び信用についての基準(H17-20-4)開発許可の申請は、自己が所有している土地についてのみ行うことができる。(H13-19-2)給水施設が、開発区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていないときは、開発許可を受けることができない。(H12-19-1)申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用がないときは、開発許可を受けることができない。(H12-19-2)開発区域内に建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域が含まれているときは、開発許可を受けることができない。(H12-19-4)

広告

広告