宅建試験過去問題 令和7年試験 問17

問17

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 建築主は、建築確認が必要な建築物を建築しようとする場合は、当該建築物の計画を建築基準法令の規定に適合させるだけでなく、建築基準法令の規定以外の宅地造成及び特定盛土等規制法などの建築基準関係規定にも適合するものであることについて確認を受ける必要がある。

- 建築主は、2階建ての木造住宅を新築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認を受け、確認済証の交付を受ける措置が必要となるが、当該住宅の大規模の修繕をしようとする場合には、当該措置は不要である。

- 延べ面積が1,000㎡を超える木造建築物は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。

- 高さ1m以下の階段の部分には、手すりを設けなくてもよい。

広告

広告

正解 2

問題難易度

肢15.8%

肢268.6%

肢314.8%

肢410.8%

肢268.6%

肢314.8%

肢410.8%

分野

科目:2 - 法令上の制限細目:2 - 建築基準法

解説

- 正しい。建築確認では、建築基準法令の規定(建築基準法とこれに基づく命令・条例の規定)だけでなく、敷地、構造、設備その他法令(建築基準関係規定)への適合も確認対象となります(建築基準法6条1項)。

建築主は、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(中略)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(中略)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(中略)の確認(中略)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。…

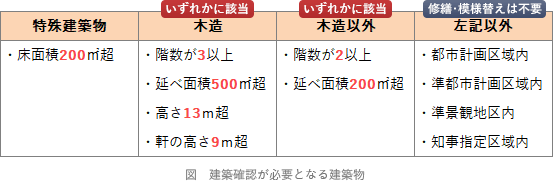

建築主は、2階建ての木造住宅を新築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認を受け、確認済証の交付を受ける措置が必要となるが、当該住宅の大規模の修繕をしようとする場合には、当該措置は不要である。(R7-17-2)階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。(R2⑩-17-1)都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。(H27-17-2)建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。(H26-17-2)建築主事は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審査の対象外である。(H24-18-4)当該建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。(H22-18-1)準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を要しない。(H21-18-ア)防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100平方メートル以内であるときは、建築確認は不要である。(H21-18-イ)木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ15mの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。(H16-21-2) - [誤り]。階数が2以上又は延べ面積が200㎡超の建築物は、その構造や所在する地域を問わず建築確認が必要です(建築基準法6条1項2号)。また、建築確認となる工事には建築(新築・増築・改築・移転)のほか、大規模の修繕・大規模の模様替が含まれます(建築基準法6条1項)。本肢の住宅は階数が2のため、大規模修繕をしようとするときは建築主事等に建築確認を申請する必要があります。

前号に掲げる建築物を除くほか、二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物

建築主は、建築確認が必要な建築物を建築しようとする場合は、当該建築物の計画を建築基準法令の規定に適合させるだけでなく、建築基準法令の規定以外の宅地造成及び特定盛土等規制法などの建築基準関係規定にも適合するものであることについて確認を受ける必要がある。(R7-17-1)階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。(R2⑩-17-1)都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。(H27-17-2)建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。(H26-17-2)建築主事は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審査の対象外である。(H24-18-4)当該建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。(H22-18-1)準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を要しない。(H21-18-ア)防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100平方メートル以内であるときは、建築確認は不要である。(H21-18-イ)木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ15mの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。(H16-21-2) - 正しい。延べ面積1,000㎡を超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、屋根の構造を一定の技術的基準に適合させなければなりません(建築基準法25条)。

延べ面積(同一敷地内に二以上の木造建築物等がある場合においては、その延べ面積の合計)が千平方メートルを超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を第二十二条第一項に規定する構造としなければならない。

- 正しい。階段には手すりを設けることが原則です。ただし、高さ1m以下の階段の部分には手すりは不要とされています(建築基準法令25条1項・4項)。

階段には、手すりを設けなければならない。

…

4 前三項の規定は、高さ一メートル以下の階段の部分には、適用しない。高さ1m以下の階段の部分には、手すりを設けなくてもよい。(R2⑫-17-4)

広告

広告