8種制限(全74問中24問目)

No.24

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物(代金2,400万円)の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。- Aは、Bとの間における建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を480万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた。この場合、当該特約は全体として無効となる。

- Aは、Bとの間における建物の売買契約の締結の際、原則として480万円を超える手付金を受領することができない。ただし、あらかじめBの承諾を得た場合に限り、720万円を限度として、480万円を超える手付金を受領することができる。

- AがBとの間で締結する売買契約の目的物たる建物が未完成であり、AからBに所有権の移転登記がなされていない場合において、手付金の額が120万円以下であるときは、Aは手付金の保全措置を講じることなく手付金を受領することができる。

平成27年試験 問36

- 一つ

- 二つ

- 三つ

- なし

広告

正解 1

問題難易度

肢182.8%

肢211.4%

肢30.3%

肢45.5%

肢211.4%

肢30.3%

肢45.5%

分野

科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:9 - 8種制限

解説

- 誤り。全体として無効にはならず、宅建業法の規定(代金の2割)を超えた部分のみ無効となります(宅建業法38条)。

宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。

2 前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。AB間で建物の売買契約を締結する場合において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額についての特約を、代金の額の10分の2を超えて定めた場合、当該特約は全体として無効となる。(R3⑫-27-1)A及びBがともに宅地建物取引業者である場合において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除があったときの損害賠償の額を600万円とする特約を定めた。(H30-29-2)Aは、Bとの間で、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う違約金について300万円とする特約を定めた場合、加えて、損害賠償の予定額を600万円とする特約を定めることができる。(H29-31-ウ)A社は、Bとの間における新築分譲マンションの売買契約(代金3,500万円)の締結に際して、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の合計額を700万円とする特約を定めることができる。(H25-38-イ)当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、違約金を定める場合、これらを合算した額について代金の額の10分の1とする旨の特約を定めることができる。(H23-37-3)A社は、宅地建物取引業者である買主B社との間で売買契約を締結したが、B社は支払期日までに代金を支払うことができなかった。A社は、B社の債務不履行を理由とする契約解除を行い、契約書の違約金の定めに基づき、B社から1,000万円の違約金を受け取った。(H23-39-1)当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を売買代金の2割とし、違約金の額を売買代金の1割とする定めは、これらを合算した額が売買代金の3割を超えていないことから有効である。(H22-39-2)Aは、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を300万円とし、かつ、違約金を300万円とする特約をすることができる。(H22-40-2)Aの違約によりBが受け取る違約金を売買代金の額の10分の3とするとの特約を定めることができる。(H20-40-2)宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない者が買主となる宅地の売買契約において、損害賠償の額を予定し、その予定額が代金の額の2割を超える場合、その旨の説明があれば、その2割を超える部分についても有効である。(H16-37-4) - 誤り。宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者でない者と売買契約を締結する場合、売買代金の2割を超える手付金を受領することはできません。この規定は強行法規であり、あらかじめBの承諾を得た場合であっても当該特約は無効となります(宅建業法39条1項)。

宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない。

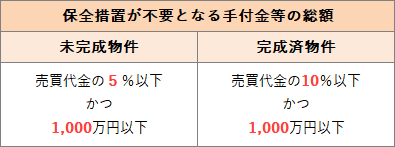

AB間で建物の売買契約を締結する場合において、Aは、あらかじめBの承諾を書面で得た場合に限り、売買代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができる。(R3⑫-27-3)Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではない場合において、Aは、本件契約の締結に際して、500万円の手付を受領した。(H30-29-3)Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから2,000万円を手付金として受領した。(H21-39-4)Aは、自ら売主となる建物(代金5,000万円)の売買に際し、あらかじめ買主の承諾を得た上で、代金の30%に当たる1,500万円の手付金を受領した。(H21-40-3)A社が自ら3,000万円の宅地の売主となる場合、手付金の保全措置を講じれば、宅地の引渡し前に手付金として900万円を受領することができる。(H16-45-3)Aは、Bとの間で建築工事が完了した1億円の新築マンションの売買契約を締結し、宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じたうえで、当該マンションの引渡し前に2,000万円を手付金として受領した。(H15-38-2)Aは、Bの承諾を得ている場合は、契約自由の原則に則り、購入代金の額の2/10を超える額の手付を受領できる。(H14-40-1) - 正しい。売買の目的物である建物が未完成であるので、工事完了前の物件に該当します。工事完了前物件の場合、手付金の額の代金の5%以下、かつ、1,000万円以下の場合には保全措置が不要です。本肢のケースでは、保全措置を講ずることなく受領できる手付金額は「2,400万円×5%=120万円」となります。

本肢の手付金の額は120万円ちょうどであり、120万円を超えてはいませんので、Aは保全措置を講ずることなく受領できます。

広告

広告