宅建試験過去問題 令和7年試験 問34(改題)

問34

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

- A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、拘禁刑2年、執行猶予2年に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。Bの執行猶予期間が満了していない場合に、C社が免許を申請しても、免許を受けることができない。

- D社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、宅地建物取引業法第11条の規定による廃業の届出をした。その廃業に相当の理由がなかった場合、当該公示の日の40日前にD社の取締役を退任したEは、当該届出から5年経過しなければ、免許を申請しても免許を受けることができない。

- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、Fは免許を申請すれば免許を受けることができる。

- H社の政令で定める使用人Jは、裁判所へJ自身の破産申し立てを行った後、H社を退任し、裁判所から破産手続の開始決定を受けるまでの間に、新たにK社の政令で定める使用人に就任した。その後、Jが復権を得た場合、その日から5年を経過しなくても、K社が免許を申請すれば、免許を受けることができる。

- 一つ

- 二つ

- 三つ

- 四つ

広告

広告

正解 3

問題難易度

肢110.9%

肢226.3%

肢348.3%

肢414.5%

肢226.3%

肢348.3%

肢414.5%

分野

科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:1 - 宅地建物取引業・免許

解説

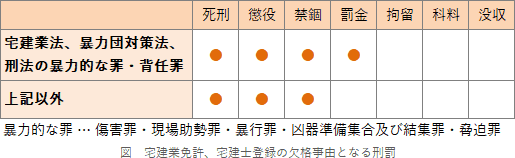

- 正しい。拘禁刑以上の刑に処され、刑の執行を終えてから5年経過していない場合、免許の欠格事由となります(宅建業法5条1項5号)。政令使用人が欠格事由に該当するときは、その法人は免許を受けることができません(宅建業法5条1項13号)。

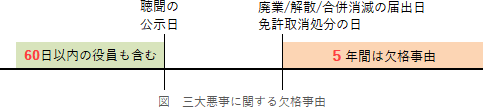

Bは欠格事由に該当しているため、Bが政令使用人を務める法人Cは免許を受けることができません。免許を受けようとするE社の役員に、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者がいる場合、その刑の執行が終わって5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない。(R3⑩-27-4)免許を受けようとするA社の取締役が刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了し、その日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。(R2⑩-43-1)宅地建物取引業を営もうとする個人Cが、拘禁刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から5年を経過しない場合、Cは免許を受けることができない。(H30-36-3)C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、拘禁刑1年、執行猶予2年に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。(H27-27-2)免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、覚せい剤取締法違反により拘禁刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取締役に就任していなければ当該法人は免許を受けることができる。(H25-43-3)A社の役員Bは、宅地建物取引業者C社の役員として在籍していたが、その当時、C社の役員Dがかつて拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していないとしてC社は免許を取り消されている。この場合、A社は、C社が免許を取り消されてから5年を経過していなくても、免許を受けることができる。(H23-27-1)法人Cの役員のうちに、刑法第204条(傷害)の罪を犯し拘禁刑1年に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Cは、免許を受けることができない。(H22-27-3)免許を受けようとするD社に、刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる場合、その満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。(H20-31-4)A社の取締役が、刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪を犯し、拘禁刑1年執行猶予2年に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。(H18-30-1)B社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪で拘禁刑1年執行猶予2年に処せられ、猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していないので、B社は免許を受けることができない。(H16-31-2) - 正しい。①不正手段による免許取得、②業務停止処分に違反、③業務停止処分に該当し情状が特に重い、という3つの事由(三大悪事)によって免許取消処分に係る聴聞が公示された際、その公示日から処分が決まる日までの間に、相当の理由なく廃業や法人の解散をした者は、その届出日から5年を経過するまでは免許を受けることができません。聴聞の公示日前60日以内に当該法人の役員であった者も、同様の扱いを受けます(宅建業法5条1項4号)。

Eは聴聞の公示日40日前にD社の役員だったことから、廃業届出の日から5年を経過しなければ免許を受けることができません。 A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。(H27-27-1)

A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。(H27-27-1) - 誤り。行為能力を有しない未成年者が免許を取得しようとする場合、その法定代理人も欠格事由に該当していないことが必要です。(宅建業法5条1項11号)。現場助勢罪により罰金刑を受けた者は、刑の執行を終えてから5年間は免許を受けることができません。(宅建業法5条1項6号)。したがって、法定代理人Gが欠格事由に該当する間は、Fは免許を受けることができません。

- 正しい。破産手続開始の決定を受けた者であっても、復権を得れば直ちに欠格事由ではなくなります(宅建業法5条1項1号)。政令使用人Jはすでに復権を得ているので、K社は免許を受けることができます。免許を受けようとする個人Bが破産手続開始の決定を受けた後に復権を得た場合においても、Bは免許を受けることができない。(R3⑩-27-2)免許を受けようとしている法人の政令で定める使用人が、破産手続開始の決定を受け、復権を得てから5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。(R2⑫-31-2)免許を受けようとするE社の取締役について、破産手続開始の決定があった場合、復権を得た日から5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない。(R2⑩-43-4)法人Aの役員のうちに、破産手続開始の決定がなされた後、復権を得てから5年を経過しない者がいる場合、Aは、免許を受けることができない。(H22-27-1)破産者であった個人Aは、復権を得てから5年を経過しなければ、免許を受けることができない。(H21-27-ア)宅地建物取引業者C社が業務停止処分に違反したとして、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない場合、C社は免許を受けることができない。(H19-33-3)D社の取締役が、かつて破産手続開始の決定を受けたことがある場合で、復権を得てから5年を経過しないとき、D社は免許を受けることができない。(H19-33-4)個人Dは、かつて破産手続開始の決定を受け、現在は復権を得ているが、復権を得た日から5年を経過していないので、Dは免許を受けることができない。(H16-31-4)C社の取締役が、かつて破産手続開始の決定を受けたことがある場合で、復権を得てから5年を経過していないとき、C社は、免許を受けることができない。(H12-30-3)

広告

広告