宅建試験過去問題 令和7年試験 問11

問11

AがBとの間で、A所有の甲土地につき建物の所有を目的として一時使用目的ではない賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- 甲土地にBが賃借権の登記をしなくても、Bの配偶者であるCを所有者として登記されている建物が甲土地上に存在する場合には、甲土地がAからDに売却されても、BはDに対して甲土地に賃借権を有していることを主張できる。

- 本件契約の存続期間が50年であり、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がない旨を定める場合、一定期間地代を減額せず、その期間は地代の減額請求ができない旨の特約を有効に定めることができる。

- 本件契約が専らBの事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間が50年である場合、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がない旨、並びにBが借地借家法第13条の規定による建物の買取りの請求をしない旨の特約を書面で有効に定めることができる。

- 本件契約が公正証書によって行われていれば、専らBの居住の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を20年と定めていても、Aは正当事由があれば、20年が経過した時点で遅滞なく異議を述べて更新を拒絶することができる。

広告

広告

正解 3

問題難易度

肢111.7%

肢219.2%

肢356.1%

肢413.0%

肢219.2%

肢356.1%

肢413.0%

分野

科目:1 - 権利関係細目:14 - 借地借家法(土地)

解説

- 誤り。借地権は登記がなくても、その土地上に借地権者名義の建物を所有していれば、第三者に対抗することができます(借地借家法10条1項)しかし本肢では、借地権者がB、建物所有者がCと異なるため、新所有者Dに借地権を対抗することはできません。

借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。

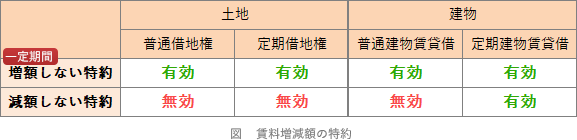

Bは、甲土地につき借地権登記を備えなくても、Bと同姓でかつ同居している未成年の長男名義で保存登記をした建物を甲土地上に所有していれば、甲土地の所有者が替わっても、甲土地の新所有者に対し借地権を対抗することができる。(H30-11-4)Aが甲建物を所有していても、建物保存登記をAの子C名義で備えている場合には、Bから乙土地を購入して所有権移転登記を備えたDに対して、Aは借地権を対抗することができない。(H28-11-1)ケース①では、賃借人は、甲土地の上に登記されている建物を所有している場合には、甲土地が第三者に売却されても賃借人であることを当該第三者に対抗できるが、ケース②では、甲土地が第三者に売却された場合に賃借人であることを当該第三者に対抗する方法はない。(H26-11-2)二筆以上ある土地の借地権者が、そのうちの一筆の土地上に登記ある建物を所有し、登記ある建物がない他方の土地は庭として使用するために賃借しているにすぎない場合、登記ある建物がない土地には、借地借家法第10条第1項による対抗力は及ばない。(H25-12-3)建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、借地権の登記がなくても、その土地上の建物に借地人が自己を所有者と記載した表示の登記をしていれば、借地権を第三者に対抗することができる。(H24-11-1)甲土地につき、Bが建物を所有して小売業を行う目的で存続期間を30年とする土地の賃貸借契約を締結している期間の途中で、Aが甲土地をCに売却してCが所有権移転登記を備えた場合、当該契約が公正証書でなされていても、BはCに対して賃借権を対抗することができない場合がある。(H18-13-4)Bが、乙建物につき自己名義の所有権の保存登記をしている場合は、甲地につき賃借権の登記をしていないときでも、甲地をAから譲渡され所有権移転登記を受けたCに対し、甲地の賃借権を対抗できる。(H15-13-1) - 誤り。定期借地権は、①契約の更新、②築造による存続期間の延長、③建物買取請求権 の3つを特約で排除するものです(借地借家法22条1項)。地代の減額請求をしない特約は上記3つに含まれないので、普通借地権と同様の取扱いとなります。普通借地権において地代の減額請求をしない特約は無効となるため、定期借地権でも定めることはできません(借地借家法11条1項)。

存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。

地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

事業の用に供する建物を所有する目的とし、期間を60年と定める場合には、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を書面で合意すれば、公正証書で合意しなくても、その旨を借地契約に定めることができる。(R3⑩-11-1)賃貸借契約が居住の用に供する建物の所有を目的とする場合、ケース①では契約の更新がないことを書面で定めればその特約は有効であるが、ケース②では契約の更新がないことを書面で定めても無効であり、期間は30年となる。(R1-11-3)本件契約が建物所有を目的としている場合、契約の更新がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨を定めるには、AはあらかじめBに対してその旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。(H29-11-4) - [正しい]。期間50年のため事業用定期借地権等(10年以上50年未満)は使えませんが、一般定期借地権(50年以上)として契約することが可能です。事業用定期借地権等の設定契約は公正証書でしなければなりませんが、一般定期借地権は用途にかかわらず書面で契約すれば有効です。このため、書面により①契約の更新、②築造による存続期間の延長、③建物買取請求権 がない特約を定めることができます。

- 誤り。普通借地権の存続期間は30年以上です。本肢の20年のように30年より短い期間の定めは無効となり、期間30年となります(借地借家法3条)。公正証書で契約しても同様です。そのため、たとえ正当事由があっても、20年経過時点で更新を拒絶をすることはできません。

借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

借地権を設定する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は30年となる。(R6-11-3)賃貸借契約が建物の所有を目的とする場合、公正証書で契約を締結しなければ、ケース①の期間は30年となり、ケース②の期間は15年となる。(R1-11-2)本件契約において借地権の存続期間を60年と定めても、公正証書によらなければ、その期間は30年となる。(H30-11-3)賃借権の存続期間を10年と定めた場合、本件契約が居住の用に供する建物を所有することを目的とするものであるときは存続期間が30年となるのに対し、本件契約が資材置場として更地で利用することを目的とするものであるときは存続期間は10年である。(H29-11-2)賃貸借の存続期間を60年と定めた場合には、ケース①では書面で契約を締結しなければ期間が30年となってしまうのに対し、ケース②では口頭による合意であっても期間は60年となる。(H26-11-1)BがAとの間で期間を定めずに甲土地の借地契約を締結している場合には、Cは、いつでも正当事由とともに解約を申し入れて、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できる。(H19-13-4)

広告

広告