宅建試験過去問題 平成25年試験 問12

問12

賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

- ゴルフ場経営を目的とする土地賃貸借契約については、対象となる全ての土地について地代等の増減額請求に関する借地借家法第11条の規定が適用される。

- 借地権の存続期間が満了する際、借地権者の契約の更新請求に対し、借地権設定者が遅滞なく異議を述べた場合には、借地契約は当然に終了する。

- 二筆以上ある土地の借地権者が、そのうちの一筆の土地上に登記ある建物を所有し、登記ある建物がない他方の土地は庭として使用するために賃借しているにすぎない場合、登記ある建物がない土地には、借地借家法第10条第1項による対抗力は及ばない。

- 借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を建築した場合、借地権設定者が異議を述べない限り、借地権は建物が築造された日から当然に20年間存続する。

広告

広告

正解 3

問題難易度

肢19.5%

肢211.4%

肢358.5%

肢420.6%

肢211.4%

肢358.5%

肢420.6%

分野

科目:1 - 権利関係細目:14 - 借地借家法(土地)

解説

- 誤り。借地権とは、建物所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいいます(借地借家法2条1号)。よって、クラブハウスの敷地には適用されますが、コース部分の土地には借地借家法は適用されません。

借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。

- 誤り。借地権設定者が遅滞なく異議を述べ、かつ、その異議に正当事由が認められる場合でなければ更新拒絶できません(借地借家法6条)。

前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。

借地権の当初の存続期間が満了する場合において、借地権者が借地契約の更新を請求したときに、建物があるときは、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときでも、その異議の理由にかかわりなく、従前の借地契約と同一の条件で借地契約を更新したものとみなされる。(H21-11-2) - [正しい]。借地権を第三者に対抗するには、借地権を登記するか、借地上に自己名義で登記された建物を所有していなければなりません(借地借家法10条1項)。

借地が二筆以上にわたる場合、登記ある建物を所有している方の土地については借地権を第三者に対抗できますが、庭として使用するために賃借している土地(登記ある建物がない土地)については、借地借家法第10条第1項による対抗力は及びません(最判昭40.6.29)。借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。

甲所定の土地(甲土地)を無償で借り受け、同土地上に居宅を所有する者が、乙の所有の隣接土地(乙土地)を右居宅の庭として使用するため賃借したにすぎず、しかも、甲土地の使用権は乙土地の賃借権の存否にかかわらず存続すべきものである等判示の事情のもとにおいては、たとい当該賃借人が甲乙両土地を一括して右居宅利用の便益に供しており、かつ、右居宅について登記を了していても、乙土地の賃借権は「建物保護ニ関スル法律」第一条所定の対抗力を有しない。

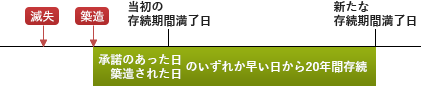

甲土地にBが賃借権の登記をしなくても、Bの配偶者であるCを所有者として登記されている建物が甲土地上に存在する場合には、甲土地がAからDに売却されても、BはDに対して甲土地に賃借権を有していることを主張できる。(R7-11-1)Bは、甲土地につき借地権登記を備えなくても、Bと同姓でかつ同居している未成年の長男名義で保存登記をした建物を甲土地上に所有していれば、甲土地の所有者が替わっても、甲土地の新所有者に対し借地権を対抗することができる。(H30-11-4)Aが甲建物を所有していても、建物保存登記をAの子C名義で備えている場合には、Bから乙土地を購入して所有権移転登記を備えたDに対して、Aは借地権を対抗することができない。(H28-11-1)ケース①では、賃借人は、甲土地の上に登記されている建物を所有している場合には、甲土地が第三者に売却されても賃借人であることを当該第三者に対抗できるが、ケース②では、甲土地が第三者に売却された場合に賃借人であることを当該第三者に対抗する方法はない。(H26-11-2)建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、借地権の登記がなくても、その土地上の建物に借地人が自己を所有者と記載した表示の登記をしていれば、借地権を第三者に対抗することができる。(H24-11-1)甲土地につき、Bが建物を所有して小売業を行う目的で存続期間を30年とする土地の賃貸借契約を締結している期間の途中で、Aが甲土地をCに売却してCが所有権移転登記を備えた場合、当該契約が公正証書でなされていても、BはCに対して賃借権を対抗することができない場合がある。(H18-13-4)Bが、乙建物につき自己名義の所有権の保存登記をしている場合は、甲地につき賃借権の登記をしていないときでも、甲地をAから譲渡され所有権移転登記を受けたCに対し、甲地の賃借権を対抗できる。(H15-13-1) - 誤り。借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失し、建物を再築した場合は、①借地権設定者の承諾日 または ②築造された日のいずれか早い日から20年間、借地権は存続します(借地借家法7条1項)。なお、築造する旨の通知から2月以内に異議を述べなかった場合には借地権設定者が承諾したものとみなされます。

借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊しを含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長いとき、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。

借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合において、借地権者が借地権の残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造することにつき借地権設定者の承諾がない場合でも、借地権の期間の延長の効果が生ずる。(R4-11-1)

広告

広告