宅建試験過去問題 令和7年試験 問1

問1

所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。

- 甲土地の所有権登記がAの名義のままであったとしても、Bは、Cに甲土地を売却した後は、Aに対して自己に甲土地の所有権移転登記をするよう請求することはできない。

- Cは、甲土地の所有権移転登記を備えなければ、Aに対して自己が所有者であることを主張することができない。

- AB間の売買契約が、BC間の売買契約締結よりも前にAにより解除されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にAにより解除された場合のいずれの場合であっても、Cは、甲土地の所有権移転登記を備えれば、Aに対して自己の所有権を主張することができる。

- AB間の売買契約が、BC間の売買契約よりも前にBの強迫を理由として取り消されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にBの強迫を理由として取り消された場合のいずれの場合であっても、Cは、Bの強迫につき善意でかつ過失がなければ、Aに対して自己の所有権を主張することができる。

広告

広告

正解 3

問題難易度

肢111.1%

肢218.7%

肢361.9%

肢48.3%

肢218.7%

肢361.9%

肢48.3%

分野

科目:1 - 権利関係細目:5 - 所有権・共有・占有権・用益物権

解説

- 誤り。不動産がA→B→Cと順次譲渡された場合でも、BがAに対し、所有権移転登記を請求する権利は失われません。これは、ABCの三者間で、AからCに直接移転登記をする合意があった場合でも変わりません(最判昭46.11.30)。したがって、Bは、Aに対して所有権移転登記をするよう請求することができます。

甲乙丙三者間において中間省略登記の合意が成立した場合においても、中間者乙は、当然には甲に対する移転登記請求権を失うものではない。

- 誤り。本問では、AからB、BからCへと所有者が移っていますが、当事者間であれば登記がなくても所有権を主張することができます。転々譲渡がされたとき、前々主(A)は民法177条の第三者に当たらないためです(最判昭39.2.13)。

不動産が甲乙丙と順次譲渡された場合、現在の登記名義人たる甲が丙から直接転移登記手続を求められるにあたつて、甲は民法第一七七条にいう第三者として、丙に対しその物権取得を否認できる関係にはない。

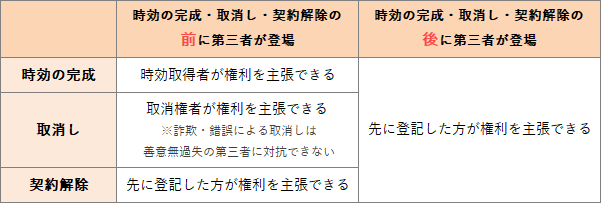

- [正しい]。AB間の契約解除とBC間の契約締結の先後関係を分けて考えます。

- AB間の契約解除→BC間の契約締結の場合

- CはABの契約解除後に登場したので「解除後の第三者」に当たります。解除後の第三者Cと解除権者Aの関係では先に登記をした方が勝つとされています(最判昭35.11.29)。よって、Cが登記を備えた場合は、甲土地の所有権をAに主張できます。

不動産売買契約が解除され、その所有権が売主に復帰した場合、売主はその旨の登記を経由しなければ、たまたま右不動産に予告登記がなされていても、契約解除後に買主から不動産を取得した第三者に対し所有権の取得を対抗できない。

- BC間の契約締結→AB間の契約解除の場合

- 契約解除すると原状回復が行われますが、その原状回復で第三者の権利を害することはできません(民法545条)。Cはこの「解除前の第三者」に当たります。このとき、第三者Cが保護されるには、売主Aより先に対抗要件(登記)を備える必要があるとされています(大判大10.5.17)。よって、Cが登記を備えた場合は、甲土地の所有権をAに主張できます。

当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

EはBとの間で売買契約を締結したが、BE間の売買契約締結の前にAがBの債務不履行を理由にAB間の売買契約を解除していた場合、Aが解除した旨の登記をしたか否かにかかわらず、Aは所有者であることをEに対して主張できる。(H20-2-3)不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、売主が当該契約を適法に解除した場合、売主は、その旨の登記をしなければ、当該契約の解除後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。(H19-6-2)AがAB間の売買契約を適法に解除したが、AからBに対する甲建物の所有権移転登記を抹消する前に、Bが甲建物をFに賃貸し引渡しも終えた場合、Aは、適法な解除後に設定されたこの賃借権の消滅をFに主張できる。(H16-9-4)BからCへの売却前に、AがAB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合、Aが解除を理由にして所有権登記をBから回復する前に、その解除につき善意のCがBから甲地を購入し、かつ、所有権移転登記を受けたときは、Cは甲地の所有権をAに対抗できる。(H13-5-3) - 誤り。強迫による取消しは善意無過失の第三者にも対抗できます。この際、BC間の契約とAの取消しの先後関係によって結論が異なります。

- BC間の契約締結→Aの取消しの場合

- 元の所有者Aが権利を主張できる

- Aの取消し→BC間の契約締結の場合

- 先に登記した方が他方に権利を主張できる

契約の取消後の第三者には、登記を備えなければ対抗することができない

AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、CがBから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えた場合、AC間の関係は対抗問題となり、Aは、いわゆる背信的悪意者ではないCに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない。(R1-2-1)AがBにだまされたとして詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消した後、Bが甲土地をAに返還せずにDに転売してDが所有権移転登記を備えても、AはDから甲土地を取り戻すことができる。(H23-1-3)甲土地はCからB、BからAと売却されており、CB間の売買契約がBの強迫により締結されたことを理由として取り消された場合には、BA間の売買契約締結の時期にかかわらず、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる。(H22-4-2)不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、売主が当該契約に係る意思表示を詐欺によるものとして適法に取り消した場合、売主は、その旨の登記をしなければ、当該取消後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。(H19-6-1)

広告

広告