宅建試験過去問題 平成23年試験 問1

問1

A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- Bは、甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込んで売買契約を締結したところ、実際には高騰しなかった場合、動機の錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができる。

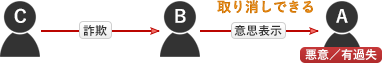

- Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。

- AがBにだまされたとして詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消した後、Bが甲土地をAに返還せずにDに転売してDが所有権移転登記を備えても、AはDから甲土地を取り戻すことができる。

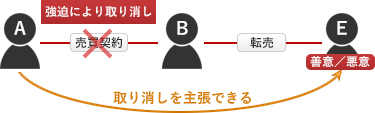

- BがEに甲土地を転売した後に、AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合には、EがBによる強迫につき知らなかったときであっても、AはEから甲土地を取り戻すことができる。

広告

広告

正解 4

問題難易度

肢13.8%

肢26.0%

肢313.1%

肢477.1%

肢26.0%

肢313.1%

肢477.1%

分野

科目:1 - 権利関係細目:2 - 意思表示

解説

- 誤り。動機の錯誤で取り消しをするには、その事情が法律行為の基礎として明示または黙示に表示されていることが要件となっています(民法95条2項)。本肢の場合、思い込んでいただけであり動機を相手方に明示または黙示に表示したとは言えないため、取り消しを行うことはできません。

前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

- 誤り。第三者詐欺の場合、相手方がその詐欺の事実につき知り、または知ることができた場合(悪意/有過失)に限り、意思表示を取り消すことができます(民法96条2項)。よって、AがCによる詐欺の事実を知っていれば、Bは本件売買契約を取り消すことが可能です。

相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがDに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実につき過失なく知らなかったとしても、Dが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。(H30-1-4)Aが、Cの詐欺によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず、Aは売買契約を取り消すことはできない。(H16-1-3)Aが、Cの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの強迫をBが知らなければ、Aは売買契約を取り消すことができない。(H16-1-4)Aは、Bが詐欺をしたことを、Cが知り又は知ることができたときでないと、売買契約の取消しをすることができない。(H14-1-1) - 誤り。詐欺による意思表示の取り消しをした者と、取り消し後に譲渡を受けた第三者は対抗関係に立ちます(大判昭17.9.30)。この場合、登記を先に具備したDが優先するため、売主Aは甲土地を取り戻すことはできません(民法177条)。

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

AB間の売買契約が、BC間の売買契約よりも前にBの強迫を理由として取り消されていた場合、又は、BC間の売買契約締結後にBの強迫を理由として取り消された場合のいずれの場合であっても、Cは、Bの強迫につき善意でかつ過失がなければ、Aに対して自己の所有権を主張することができる。(R7-1-4)AがBとの売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、CがBから甲土地を買い受けて所有権移転登記を備えた場合、AC間の関係は対抗問題となり、Aは、いわゆる背信的悪意者ではないCに対して、登記なくして甲土地の返還を請求することができない。(R1-2-1)甲土地はCからB、BからAと売却されており、CB間の売買契約がBの強迫により締結されたことを理由として取り消された場合には、BA間の売買契約締結の時期にかかわらず、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる。(H22-4-2)不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、売主が当該契約に係る意思表示を詐欺によるものとして適法に取り消した場合、売主は、その旨の登記をしなければ、当該取消後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。(H19-6-1) - [正しい]。強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者や善意の転得者にも対抗することができます(民法96条3項の反対解釈)。

よって、Eが強迫の事実を知らなかったとしても、AはEから土地を取り戻すことができます。

広告

広告