宅建試験過去問題 令和7年試験 問2

問2

個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合、に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- ①の連帯保証契約は書面によってしなければ無効であるのに対し、②の保証契約は書面によらず、口頭で契約を締結しても有効である。

- ①のBがAに対して連帯保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずCに請求するように主張できるのに対し、②のDがAに対して保証債務の履行を請求してきた場合には、AはまずEに請求するように主張することはできない。

- ①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。

- ①も②もAが主たる債務者C及びEの委託を受けて保証した場合において、Aが債権者B及びDに対して主たる債務の履行状況に関する情報を提供するよう請求したときは、①のBは、これらの情報を、遅滞なく、Aに提供しなければならないのに対し、②のDは、守秘義務を理由にこれらの情報の提供を拒否することができる。

広告

広告

正解 3

問題難易度

肢112.5%

肢213.7%

肢357.2%

肢416.6%

肢213.7%

肢357.2%

肢416.6%

分野

科目:1 - 権利関係細目:7 - 債権総則(保証・連帯債務など)

解説

①は根保証契約、②は一般の保証契約となります。一般の保証契約は、特定の債務とその利息や損害賠償金を保証するものです(例:住宅ローンの保証人)。一方、根保証契約は、一定範囲の取引で生じる不特定多数の債務とその利息や損害賠償金等を保証するものです(例:賃貸借契約の保証人)。

- 誤り。保証契約は書面(又は電磁的記録)でしなければ効力を生じません(民法446条2項)。これは①でも②でも同じです。したがって、②を口頭による合意で有効としている点が誤りです。

保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。

ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。(R2⑩-2-1) - 誤り。連帯保証の保証人は「催告の抗弁権」及び「検索の抗弁権」を有しません(民法454条)。①は連帯保証ですから、Aは催告の抗弁権を主張することができません。これに対し、連帯保証ではない②では、まずは主たる債務者に請求するよう求めることができます。

- 催告の抗弁権

- 保証人は、債権者から弁済を請求されたとき、まずは主たる債務者に請求するよう求めることができる権利

- 検索の抗弁権

- 保証人は、主たる債務者に弁済能力があり、かつ執行が容易な財産があることを示して、先に債務者の財産から執行するよう求めることができる権利

保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。

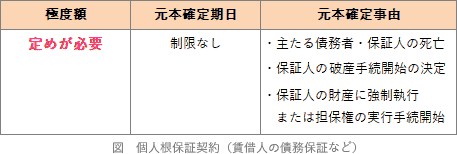

- [正しい]。極度額とは、保証人が支払責任を負う上限額のことです。個人が保証人となる根保証契約においては常に極度額の定めが必要です(民法465条の2第2項)。①では「保証人が個人かつ根保証」のため極度額の定めが必要です。一方、②は根保証ではないため極度額の定めは不要です。

個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。

ケース①の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はないが、ケース②の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない。(R2⑩-2-2) - 誤り。委託を受けた保証人は、債権者に対し、主たる債務の履行状況を提供するよう請求できます。請求を受けた債権者は、元本・利息・違約金・損害賠償などの不履行の有無、残額、弁済期の到来した額に関する情報を提供しなければなりません(民法458条の2)。これは①でも②でも同じです。したがって、②でも守秘義務を理由に情報提供を拒むことはできません。

保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。

広告

広告