宅建試験過去問題 平成23年試験 問5(改題)

問5

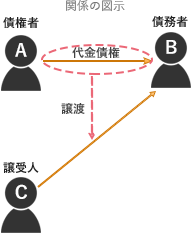

AがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- AB間の代金債権には譲渡禁止特約があり、Cがその特約の存在を知らないことにつき重大な過失がある場合でも、Cはこの代金債権を取得することができる。

- AがBに対して債権譲渡の通知をすれば、その譲渡通知が確定日付によるものでなくても、CはBに対して自らに弁済するように主張することができる。

- BがAに対して期限が到来した1,000万円の貸金債権を有していても、AがBに対して確定日付のある譲渡通知をした場合には、BはCに譲渡された代金債権の請求に対して貸金債権による相殺を主張することができない。

- AがBに対する代金債権をDに対しても譲渡し、Cに対する債権譲渡もDに対する債権譲渡も確定日付のある証書でBに通知した場合には、CとDの優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知がBに到着した日時の先後で決まる。

広告

広告

正解 3

問題難易度

肢122.4%

肢27.9%

肢355.6%

肢414.1%

肢27.9%

肢355.6%

肢414.1%

分野

科目:1 - 権利関係細目:7 - 債権総則(保証・連帯債務など)

解説

- 正しい。譲渡禁止の特約があっても、債権譲渡そのものは有効なので、重大な過失があってもCは代金債権を取得することができます(民法466条2項)。この際、譲渡禁止特約を知らなかったことについて譲受人に重大な過失がある場合には、債務者の保護のため、債務者は譲受人に対する履行を拒むことができ、供託や譲渡人への弁済により債務を消滅させることが認められています。

当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、当該債権譲渡の効力は妨げられないが、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。(R3⑩-6-1)譲渡禁止特約のある債権の譲渡を受けた第三者は、その特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失があるときでも、当該債権を取得することができる。(H30-7-1)譲渡禁止特約に反して債権を譲渡した債権者は、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかである等の事情があっても、その特約の存在を理由に、譲渡の無効を主張することができない。(H30-7-3)AのBに対する債権に譲渡禁止の特約があり、Cがその特約の存在を知りながら債権の譲渡を受けていれば、Cからさらに債権の譲渡を受けた転得者Dがその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がない場合でも、BはDに対して債務の履行を拒むことができる。(H28-5-1)貸付金債権に譲渡禁止特約が付いている場合で、Cが譲渡禁止特約の存在を知っているときでも、AからCへの債権譲渡は有効である。(H15-8-1) - 正しい。債権譲渡を債務者に対抗するためには、①譲渡人から債務者に対する通知、②債務者の承諾のいずれかがあれば足ります。確定日付のある証書による通知又は承諾は、債権譲渡を第三者に対抗するための要件ですから、当事者間であるA・B・C間では不要です(民法467条)。

債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。(R3⑩-6-4)AがBに対する代金債権をDに対しても譲渡し、Cに対する債権譲渡もDに対する債権譲渡も確定日付のある証書でBに通知した場合には、CとDの優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知がBに到着した日時の先後で決まる。(H23-5-4)指名債権の性質を持つ預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡については、ゴルフ場経営会社が定める規定に従い会員名義書換えの手続を完了していれば、確定日付のある債権譲渡通知又は確定日付のある承諾のいずれもない場合でも、ゴルフ場経営会社以外の第三者に対抗できる。(H19-9-2) - [誤り]。債権が譲渡された場合でも、債務者は債権譲渡の対抗要件具備時(譲渡人や譲受人が債権譲渡の対抗要件を備えた時)までに譲渡人に対して生じた事由をもって、譲受人に対抗できます。債権譲渡の対抗要件は、①債務者への通知または②債務者の承諾です。Bは通知を受ける前に弁済期が到来した債権を有していて相殺適状にあるので、譲受人に対して相殺を対抗できます(民法468条1項)。

債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。

Aに対し弁済期が到来した貸金債権を有していたBは、Aから債権譲渡の通知を受けるまでに承諾をせず、相殺の意思表示もしていなかった。その後、Bは、Cから支払請求を受けた際に、Aに対する貸金債権との相殺の意思表示をしたとしても、Cに対抗することはできない。(H28-5-4)AがBに対する賃料債権をFに適法に譲渡し、その旨をBに通知したときは、通知時点以前にBがAに対する債権を有しており相殺適状になっていたとしても、Bは、通知後はその債権と譲渡にかかる賃料債務を相殺することはできない。(H23-6-4)Bが、既にAに弁済していたのに、AのCに対する譲渡を異議を留めないで承諾した場合、Bは、弁済したことをCにもAにも主張することができない。(H12-6-4) - 正しい。債権譲渡の第三者対抗要件は、①譲渡人から債務者への通知、②債務者の承諾のいずれかを確定日付のある証書によってすることです(民法467条)。債権が二重譲渡された場合における優劣は、証書の確定日付の先後ではなく、当該証書の到着の先後で決することとなります(最判昭49.3.7)。

指名債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互の問の優劣は、確定日付ある通知が債務者に到達した日時又は確定日付ある債務者の承諾の日時の先後によつて決すべきである。

債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。(R3⑩-6-4)AがBに対して債権譲渡の通知をすれば、その譲渡通知が確定日付によるものでなくても、CはBに対して自らに弁済するように主張することができる。(H23-5-2)指名債権の性質を持つ預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡については、ゴルフ場経営会社が定める規定に従い会員名義書換えの手続を完了していれば、確定日付のある債権譲渡通知又は確定日付のある承諾のいずれもない場合でも、ゴルフ場経営会社以外の第三者に対抗できる。(H19-9-2)

広告

広告