宅建試験過去問題 平成23年試験 問6

問6

Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し賃料債権を有している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

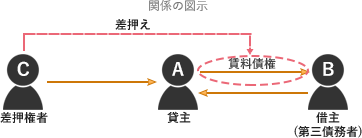

- Aの債権者Cが、AのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、Bは、その差し押さえ前に取得していたAに対する債権と、差し押さえにかかる賃料債務とを、その弁済期の先後にかかわらず、相殺適状になった段階で相殺し、Cに対抗することができる。

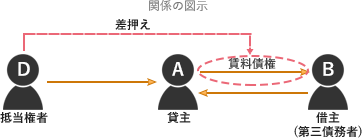

- 甲建物の抵当権者Dが、物上代位権を行使してAのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、Bは、Dの抵当権設定登記の後に取得したAに対する債権と、差し押さえにかかる賃料債務とを、相殺適状になった段階で相殺し、Dに対抗することができる。

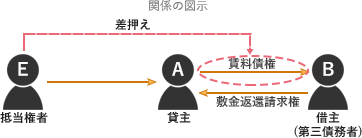

- 甲建物の抵当権者Eが、物上代位権を行使してAのBに対する賃料債権を差し押さえた場合、その後に賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡されたとしても、Bは、差し押さえにかかる賃料債務につき、敷金の充当による当然消滅を、Eに対抗することはできない。

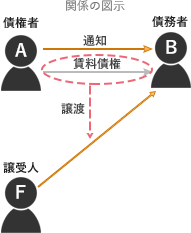

- AがBに対する賃料債権をFに適法に譲渡し、その旨をBに通知したときは、通知時点以前にBがAに対する債権を有しており相殺適状になっていたとしても、Bは、通知後はその債権と譲渡にかかる賃料債務を相殺することはできない。

広告

広告

正解 1

問題難易度

肢147.0%

肢217.7%

肢325.8%

肢49.5%

肢217.7%

肢325.8%

肢49.5%

分野

科目:1 - 権利関係細目:7 - 債権総則(保証・連帯債務など)

解説

- [正しい]。差押えを受けた債権を受働債権として相殺ができるかどうかは、その反対債権(本肢だとBのAに対する債権)の取得時期によって変わります。反対債権が差押え前に取得された場合には第三債務者の保護が優先されるため相殺ができ、差押え後に取得された場合には差押権者の保護が優先されるため相殺ができないことになっています。相殺適状であれば、自働債権と受働債権の弁済期の先後は問題となりません(民法511条1項)。

差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。

- 誤り。抵当権者が物上代位により賃料債権を差押えした場合に、差押えを受けた債権を受働債権として相殺ができるかどうかは、その反対債権(本肢だとBのAに対する債権)の取得時期と抵当権設定登記の先後によって変わります。抵当権設定登記前に取得した債権であれば相殺が可能ですが、本肢のように登記後に取得した債権では相殺を対抗することはできません。相殺合意による賃料債権の消滅から、抵当権の賃料債権への物上代位性を保護するためです(最判平13.3.13)。

抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権の差押えをした後は,抵当不動産の賃借人は,抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とする賃料債権との相殺をもって,抵当権者に対抗することはできない。

Aが物上代位権を行使して、BのCに対する賃料債権を差し押さえた後は、Cは、Aの抵当権設定登記前からBに対して有している弁済期の到来している貸付金債権と当該賃料債権とを相殺することはできない。(H15-5-3) - 誤り。賃料債権が差押えられ、賃料を未払いのまま賃貸借契約が終了し建物の明渡しが済むと、Bの賃料債務は敷金の限度で当然に消滅します。敷金の充当は敷金契約によるもので、差押えによって制限される差押え債権に対する弁済には該当しないからです(最判平14.3.28)。

敷金が授受された賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合において,当該賃貸借契約が終了し,目的物が明け渡されたときは,賃料債権は,敷金の充当によりその限度で消滅する。

- 誤り。債権が譲渡された場合でも、債務者は債権譲渡の対抗要件具備時(譲渡人や譲受人が債権譲渡の対抗要件を備えた時)までに譲渡人に対して生じた事由をもって、譲受人に対抗できます。債権譲渡の対抗要件は、①債務者への通知または②債務者の承諾なので、Bは通知を受ける前に債権を有していて相殺適状にあれば、譲受人に対して相殺を対抗できます(民法468条1項)。

債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。

Aに対し弁済期が到来した貸金債権を有していたBは、Aから債権譲渡の通知を受けるまでに承諾をせず、相殺の意思表示もしていなかった。その後、Bは、Cから支払請求を受けた際に、Aに対する貸金債権との相殺の意思表示をしたとしても、Cに対抗することはできない。(H28-5-4)BがAに対して期限が到来した1,000万円の貸金債権を有していても、AがBに対して確定日付のある譲渡通知をした場合には、BはCに譲渡された代金債権の請求に対して貸金債権による相殺を主張することができない。(H23-5-3)Bが、既にAに弁済していたのに、AのCに対する譲渡を異議を留めないで承諾した場合、Bは、弁済したことをCにもAにも主張することができない。(H12-6-4)

広告

広告