8種制限(全74問中37問目)

No.37

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した投資用マンションの売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。- A社は、契約解除に伴う違約金の定めがある場合、クーリング・オフによる契約の解除が行われたときであっても、違約金の支払を請求することができる。

- A社は、クーリング・オフによる契約の解除が行われた場合、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭の倍額をBに現実に提供しなければならない。

- Bは、投資用マンションに関する説明を受ける旨を申し出た上で、喫茶店で買受けの申込みをした場合、その5日後、A社の事務所で売買契約を締結したときであっても、クーリング・オフによる契約の解除をすることができる。

平成23年試験 問35

- ア、イ

- ア、ウ

- イ、ウ

- ア、イ、ウ

広告

正解 1

問題難易度

肢181.0%

肢28.1%

肢33.6%

肢47.3%

肢28.1%

肢33.6%

肢47.3%

分野

科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:9 - 8種制限

解説

- 誤り。クーリング・オフが行われた場合、売主である宅地建物取引業者は、買主に対して申込みの撤回等に伴う損害賠償金や違約金の支払いを請求することができません(宅建業法37条の2第1項)。

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

Aは、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた際、以後の取引について、その取引に係る書類に関してBから電磁的方法で提供をすることについての承諾を得た場合、クーリング・オフについて電磁的方法で告げることができる。(R5-35-1)Aが、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、クーリング・オフについて告げられた日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。(R5-35-2)Aが、Aの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。(R5-35-3)Cは、Aの事務所で買受けの申込みをし、その翌日、喫茶店で契約を締結したが、Aはクーリング・オフについて告げる書面をCに交付しなかった。この場合、Cはクーリング・オフによる契約の解除をすることができない。(R3⑫-43-4)Bがクーリング・オフにより売買契約を解除した場合、当該契約の解除に伴う違約金について定めがあるときは、Aは、Bに対して違約金の支払を請求することができる。(R1-38-ア)Bは自ら指定した自宅においてマンションの買受けの申込みをした場合においても、法第37条の2の規定に基づき、書面により買受けの申込みの撤回を行うことができる。(H29-31-ア)AB間の建物の売買契約における「宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除の際に、AからBに対して損害賠償を請求することができる。」旨の特約は有効である。(H27-34-4)Bは、A社の事務所において買受けの申込みをし、後日、レストランにおいてA社からクーリング・オフについて何も告げられずに売買契約を締結した。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。(H24-37-4)買主Dはレストランにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。この場合、Dは、当該契約の締結をした日の5日後においては、書面を発しなくても契約の解除をすることができる。(H20-39-3)Bから法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる売買契約の解除があった場合でも、Aが契約の履行に着手していれば、AはBに対して、それに伴う損害賠償を請求することができる。(H20-40-3)Bは、Aが設置したテント張りの案内所で買受けの申込みをし、翌日Aの事務所で契約を締結した場合には、それ以降は一切法第37条の2による当該契約の解除を行うことはできない。(H18-39-1)Bが当該売買契約の解除を行う場合は、Aに対して国土交通大臣が定める書式の書面をもってその意思表示を行わなければならない。(H16-42-3)買主Dは、ホテルのロビーで買受けの申込みをし、翌日、Aの事務所で契約を締結した際に手付金を支払った。その3日後、Dから、クーリング・オフの書面が送付されてきた場合、Aは、契約の解除に伴う損害額と手付金を相殺することができる。(H15-39-3)宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、当該宅地建物取引業者の「事務所」において契約の申込み及び締結をした買主は、法第37条の2の規定による売買契約の解除をすることはできない。(H14-36-4)Aは、申込みの撤回を書面により行う必要があり、その効力は、Aが申込みの撤回を行う旨の書面を発した時に生ずる。(H13-44-2)買受けの申込みに際して申込証拠金がAから支払われている場合で、Aが申込みの撤回を行ったとき、Bは、遅滞なくその全額をAに返還しなければならないが、申込みの撤回に伴う損害があった場合は、別途これをAに請求できる。(H13-44-3) - 誤り。クーリング・オフが行われた場合、宅地建物取引業者は速やかに売買契約に際して受領した手付金や代金を返還しなければいけませんが、倍額を提供する必要はありません(宅建業法37条の2第3項)。手付金の倍額を買主に提供するのは、売主側から手付解除を申し出た場合です。

申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。

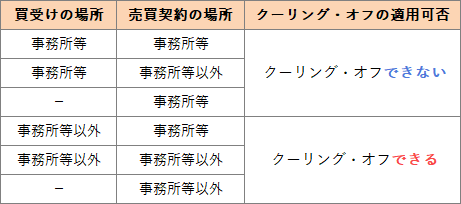

クーリング・オフによる売買契約の解除がなされた場合において、宅地建物取引業者は、買受けの申込みをした者に対し、速やかに、当該売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。(R4-38-4)AB間の建物の売買契約における「法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除の際に、当該契約の締結に際しAがBから受領した手付金は返還しない」旨の特約は有効である。(R2⑩-32-2)Bは、自ら指定した喫茶店において買受けの申込みをし、契約を締結した。Bが翌日に売買契約の解除を申し出た場合、A社は、既に支払われている手付金及び中間金の全額の返還を拒むことができる。(H25-34-1) - 正しい。クーリング・オフの適用がある場所であるかどうかは買受けの申込み場所で判断します。本肢では、買受けの申込みを喫茶店で行っていますが、喫茶店は事務所等ではないのでクーリング・オフの適用がある場所です。また、申込みの撤回はクーリング・オフができる旨を告げられた日から起算して8日を経過するまでは行うことができます。本肢では買受け時にクーリング・オフできる旨の告知があったかどうか不明ですが、もしあったとしても買受けの日から5日後ですのでこの要件も満たしています。よって、クーリング・オフは可能です。

広告

広告