宅建試験過去問題 平成24年試験 問18(改題)

問18

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の建築基準法の規定に適合しなくなった場合、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。

- 事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計250平方メートル)に用途変更する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。

- 住宅の居室には、原則として、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、25分の1以上としなければならない。

- 建築主事は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審査の対象外である。

広告

広告

正解 2

問題難易度

肢14.6%

肢277.2%

肢310.4%

肢47.8%

肢277.2%

肢310.4%

肢47.8%

分野

科目:2 - 法令上の制限細目:2 - 建築基準法

解説

- 誤り。建築基準法の改正後の規定は、改正法が施行された時点で存在する建築物や敷地には適用されません。法改正によって建築物が建築基準法の規定に適合しなくなってしまった場合には違反建築物には当たらないので、改正後の規定に適合させる必要はありません(建築基準法3条2項)。

この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。

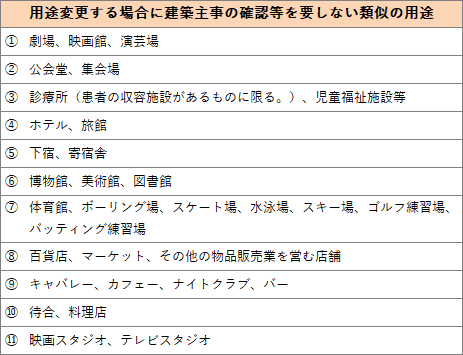

- [正しい]。既存建築物の用途を変更して特殊建築物とするとき、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡超であれば、原則として建築確認を受ける必要があります。ただし、下図の類似の用途相互間の用途変更である場合を除きます(建築基準法87条1項)。事務所と飲食店は類似の用途ではなく、特殊建築物である飲食店に供する部分が250㎡なので建築確認を受ける必要があります。

建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第三項、第五項及び第六項を除く。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条第一項並びに第十八条第一項から第四項まで及び第十五項から第二十項までの規定を準用する。

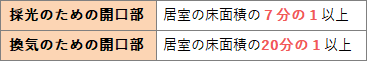

劇場の用途に供する建築物を映画館(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。(R6-17-4)床面積の合計が500㎡の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。(R3⑫-17-2)ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。(H29-18-4)事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。(H27-17-3)用途が事務所である当該建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、確認を受ける必要はない。(H22-18-2) - 誤り。25分の1ではありません。居室に設ける換気のための窓その他の開口部の有効面積は、その住宅の居室の床面積に対して20分の1以上としなければなりません(建築基準法28条2項)。

居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。

換気設備を設けていない居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して10分の1以上としなければならない。(R3⑫-17-3) - 誤り。建築確認では、その建築計画が建築基準法令の規定、その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものに適合しているかを確認します。都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかどうかも審査の対象となります(建築基準法6条1項)。

建築主は、(中略)その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事等の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

建築主は、建築確認が必要な建築物を建築しようとする場合は、当該建築物の計画を建築基準法令の規定に適合させるだけでなく、建築基準法令の規定以外の宅地造成及び特定盛土等規制法などの建築基準関係規定にも適合するものであることについて確認を受ける必要がある。(R7-17-1)建築主は、2階建ての木造住宅を新築しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認を受け、確認済証の交付を受ける措置が必要となるが、当該住宅の大規模の修繕をしようとする場合には、当該措置は不要である。(R7-17-2)階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。(R2⑩-17-1)都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。(H27-17-2)建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。(H26-17-2)当該建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。(H22-18-1)準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を要しない。(H21-18-ア)防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100平方メートル以内であるときは、建築確認は不要である。(H21-18-イ)木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ15mの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。(H16-21-2)

広告

広告