宅建試験過去問題 平成30年試験 問35(改題)

問35

宅地建物取引業者間の取引における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項を記載した書面(以下この問において「重要事項説明書」という。)の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、書面の交付には、宅地建物取引業者の相手方等の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。

- 建物の売買においては、売主は取引の対象となる建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)について耐震診断を受けなければならず、また、その診断の結果を重要事項説明書に記載しなければならない。

- 建物の売買においては、その対象となる建物が未完成である場合は、重要事項説明書を交付した上で、宅地建物取引士をして説明させなければならない。

- 建物の売買においては、その建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。

- 宅地の交換において交換契約に先立って交換差金の一部として30万円の預り金の授受がある場合、その預り金を受領しようとする者は、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。

広告

広告

正解 3

問題難易度

肢110.5%

肢216.1%

肢360.3%

肢413.1%

肢216.1%

肢360.3%

肢413.1%

分野

科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:7 - 35条書面

解説

- 誤り。売買の目的物となる建物が、昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物(いわゆる旧耐震基準の建物)であり、耐震診断を受けている場合は、その内容を重要事項として説明しなければなりません(宅建業法規則16条の4の3第5号)。しかし、これは耐震診断を受けることを義務付けるものではありません(解釈運用-建物の耐震診断の結果について)。

当該建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容

なお、本説明義務については、耐震診断の実施自体を宅地建物取引業者に義務付けるものではないことに留意すること。

昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。(R2⑩-44-1)建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売主に耐震診断の記録の有無を照会したにもかかわらず、当該有無が判別しないときは、自ら耐震診断を実施し、その結果を説明する必要がある。(H26-34-1)宅地建物取引業者は、貸借の媒介の対象となる建物(昭和56年5月31日以前に新築)が、指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであっても、その内容を重要事項説明において説明しなくてもよい。(H25-30-3)昭和55年に竣工した建物の売買を行う場合、当該建物について耐震診断を実施した上で、その内容を説明しなければならない。(H24-30-4)昭和60年10月1日に新築の工事に着手し、完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が指定確認検査機関による耐震診断を受けたものであっても、その内容は説明する必要はない。(H23-32-2)令和8年10月に新築の工事に着手した建物の売買において、当該建物が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を買主に説明しなければならない。(H19-35-3) - 誤り。本問は宅建業者間の取引です。取引の相手方が宅建業者である場合、重要事項説明書への宅地建物取引士の記名および交付は必要ですが、宅地建物取引士による説明は省略することができます(宅建業法35条6項)。宅地の売買について売主となる宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者である場合、重要事項説明書を交付しなければならないが、説明を省略することはできる。(R5-42-ウ)宅地建物取引業者Aが所有する甲建物を法人Bに売却するに当たり、Bが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、AはBに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。(R4-35-2)当該建物を借りようとする者が宅地建物取引業者であるときは、貸借の契約が成立するまでの間に重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、その内容を宅地建物取引士に説明させる必要はない。(H30-39-1)

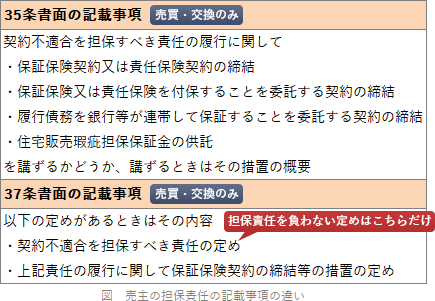

- [正しい]。契約不適合を担保すべき責任の履行に係る保証保険契約を講ずるかどうか、及び講ずる場合の内容は重要事項説明書に記載しなければなりません(宅建業法35条1項13号)。

当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要

建物の売買において、その建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその措置の概要を説明しなければならない。(R3⑫-44-ウ)自ら売主となる新築住宅の売買において、重要事項の説明の時点で当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する責任保険の契約を締結する予定であることは説明したが、当該責任保険の概要については説明しなかった。(H22-36-2)宅地の売買の媒介において、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講じないときは、その旨を買主に説明しなくてもよい。(H19-35-4)建物の売買の媒介において、売主が当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負わない旨の定めをする場合は、その内容について買主に説明しなければならない。(H12-39-2) - 誤り。宅建業者が取引の相手方から支払金又は預り金を一時的に受領する場合※、その金銭に対して保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合にはその措置の概要が、重要事項説明書の記載事項となっています(宅建業法35条1項11号)。しかし、受領する額が50万円未満のものは除かれるため、本肢のケースでは記載が不要です(宅建業法規則16条の3第1号)。

※宅建業者が自ら売主となる場合に保全措置が義務付けられている手付金等の受領は除かれます。支払金又は預り金(宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭(第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものをいう。第六十四条の三第二項第一号において同じ。)を受領しようとする場合において、同号の規定による保証の措置その他国土交通省令・内閣府令で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要

法第三十五条第一項第十一号の国土交通省令・内閣府令で定める支払金又は預り金は、代金、交換差金、借賃、権利金、敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、宅地建物取引業者の相手方等から宅地建物取引業者がその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する金銭とする。ただし、次の各号に該当するものを除く。

一 受領する額が五十万円未満のものAが、保全措置を講じずにBから手付金100万円を受領する場合、その旨を、法第35条の規定に基づく重要事項説明書に記載する必要があるが、法第37条の規定により交付する書面に記載する必要はない。(R6-34-1)

広告

広告