宅建試験過去問題 平成24年試験 問2

問2

代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- 未成年が代理人となって締結した契約の効果は、当該行為を行うにつき当該未成年者の法定代理人による同意がなければ、有効に本人に帰属しない。

- 法人について即時取得の成否が問題となる場合、当該法人の代表機関が代理人によって取引を行ったのであれば、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、当該代理人を基準にして判断される。

- 不動産の売買契約に関して、同一人物が売主及び買主の双方の代理人となった場合であっても、売主及び買主の双方があらかじめ承諾をしているときには、当該売買契約の効果は両当事者に有効に帰属する。

- 法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる。

広告

広告

正解 1

問題難易度

肢164.7%

肢211.9%

肢38.8%

肢414.6%

肢211.9%

肢38.8%

肢414.6%

分野

科目:1 - 権利関係細目:3 - 代理

解説

- [誤り]。制限行為能力者であっても同意なしに有効な代理行為をすることができます。よって、未成年であっても、法定代理人の同意なしに有効な代理行為を行うことができ、その効果は代理を依頼した本人に帰属します(民法102条)。

制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

- 正しい。意思表示に関する瑕疵等については、原則として代理人を基準にして判断されます(民法101条1項)。動産の即時取得は占有を始めた者の善意・無過失が要件となっているので、代理人が善意・無過失であるか否かによって即時取得の効力が判断されます(民法192条)。

代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。

取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によって消滅する。(R3⑩-14-2)登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。(R1-14-4)代理人の意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。(H26-2-エ)登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。(H24-14-1)Bは、Aに対してCとの間の売買契約を委任したが、Aが、DをCと勘違いした要素の錯誤によってDとの間で契約した場合、Aに重大な過失がなければ、この契約は取り消すことができる。(H14-2-1)委任による登記申請の代理権は、本人の死亡によって消滅する。(H14-15-2) - 正しい。原則として、当事者双方の代理人となることはできません。ただし、本人が事前に許可をした場合、または、債務の履行を行う場合の代理行為の結果は当事者双方に帰属します(民法108条1項)。

同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

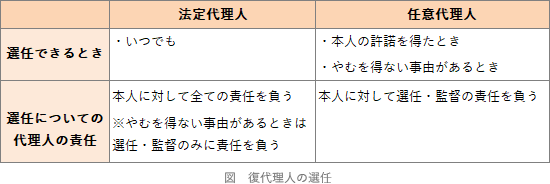

BがCの代理人も引き受け、AC双方の代理人として甲土地に係るAC間の売買契約を締結した場合、Aに損害が発生しなければ、Bの代理行為は無権代理とはみなされない。(R2⑫-2-2)BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。(H30-2-3)Bは、Aに損失が発生しないのであれば、Aの意向にかかわらず、買主Fの代理人にもなって、売買契約を締結することができる。(H21-2-4)Aが甲土地の売却を代理する権限をBから書面で与えられている場合、AがCの代理人となってBC間の売買契約を締結したときは、Cは甲土地の所有権を当然に取得する。(H20-3-2)Bは、Aの同意がなければ、この土地の買主になることができない。(H12-1-3) - 正しい。法定代理人は、やむを得ない事由がなくても復代理人の選任が可能です(民法105条)。他方、任意代理人は、①本人の許諾を得たとき、②やむを得ない事情があるときでなければ復代理人を選任することができないという違いがあります。

法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

広告

広告