宅建試験過去問題 平成22年試験 問2

問2

AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、表見代理は成立しないものとする。

- Aが死亡した後であっても、BがAの死亡を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない場合には、BはAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。

- Bが死亡しても、Bの相続人はAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。

- 17歳であるBがAの代理人として甲土地をCに売却した後で、Bが17歳であることをCが知った場合には、CはBが未成年者であることを理由に売買契約を取り消すことができる。

- Bが売主Aの代理人であると同時に買主Dの代理人としてAD間で売買契約を締結しても、あらかじめ、A及びDの承諾を受けていれば、この売買契約は有効である。

広告

広告

正解 4

問題難易度

肢19.3%

肢24.3%

肢37.6%

肢478.8%

肢24.3%

肢37.6%

肢478.8%

分野

科目:1 - 権利関係細目:3 - 代理

解説

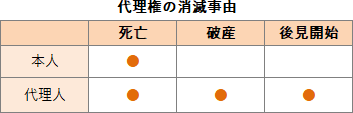

- 誤り。代理権は、①本人の死亡、②代理人の死亡・破産・後見開始があった場合には当然に消滅します(民法111条1項)。Aの死亡につき善意無過失であったとしても、Bの代理権は消滅しているので、Bは無権代理人になり、甲土地の売却は無権行為になります。

- 誤り。代理人が死亡した時点で代理権が消滅するため代理権の相続は生じません。よって、相続人はAを代理して土地を売却することはできません(民法111条1項)。

- 誤り。行為能力者でなくても代理人にはなれます(民法102条)。未成年者であっても有効な代理人であるため、Cは、Bが未成年であることを理由に売買契約を取り消すことはできません。

制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

- [正しい]。原則として双方代理は禁止されていますが、当事者双方が許諾した行為や債務の履行をするだけであれば双方代理も認められます(民法108条)。本肢の場合、Bは、AとDからの承諾を受けていれば、双方代理による売買契約は有効になります。

同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

広告

広告