宅建試験過去問題 平成12年試験 問1

問1

Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地を売却する場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- Bが未成年者であるとき、Bは、Aの代理人になることができない。

- Bは、自己の責任により、自由に復代理人を選任することができる。

- Bは、Aの同意がなければ、この土地の買主になることができない。

- Bは、Aが死亡した後でも、Aの代理人としてこの土地を売却できる。

広告

広告

正解 3

問題難易度

肢17.9%

肢28.7%

肢374.0%

肢49.4%

肢28.7%

肢374.0%

肢49.4%

分野

科目:1 - 権利関係細目:3 - 代理

解説

- 誤り。未成年者等の制限行為能力者であっても代理人になることはできます。民法102条では、制限行為能力者の代理行為は取り消すことができないこととし、制限行為能力者が代理人となれることを暗に示しています(民法102条)。

※旧民法102条では「代理人は、行為能力者であることを要しない」と明文化されていました。この規定は上記の条文として引き継がれています。制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

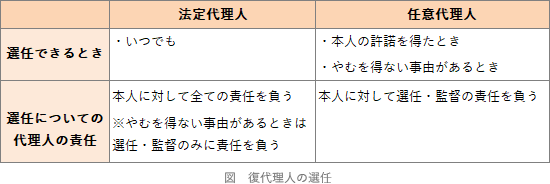

AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。(H30-2-2)未成年が代理人となって締結した契約の効果は、当該行為を行うにつき当該未成年者の法定代理人による同意がなければ、有効に本人に帰属しない。(H24-2-1)17歳であるBがAの代理人として甲土地をCに売却した後で、Bが17歳であることをCが知った場合には、CはBが未成年者であることを理由に売買契約を取り消すことができる。(H22-2-3)Bが自らを「売主Aの代理人B」と表示して買主Dとの間で締結した売買契約について、Bが未成年であったとしても、AはBが未成年であることを理由に取り消すことはできない。(H21-2-2) - 誤り。任意代理人(委任による代理人)は、依頼者本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない事情があるときでなければ復代理人を選任できません(民法104条)。本肢は「自由に選任できる」としているので誤りです。

委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

- [正しい]。同一の法律行為について、当事者の一方が他方の代理人となること(自己契約)は禁止されています。本人の利益と代理人の利益が相反し、本人の不利益になる可能性があるためです。ただし、本人の許諾があるとき、債務の履行であるときはOKです(民法108条1項)。

よって、土地の売却を依頼されている代理人Bは、自らその土地の買主となることはできません。同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

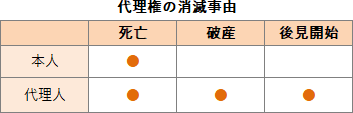

BがCの代理人も引き受け、AC双方の代理人として甲土地に係るAC間の売買契約を締結した場合、Aに損害が発生しなければ、Bの代理行為は無権代理とはみなされない。(R2⑫-2-2)BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。(H30-2-3)不動産の売買契約に関して、同一人物が売主及び買主の双方の代理人となった場合であっても、売主及び買主の双方があらかじめ承諾をしているときには、当該売買契約の効果は両当事者に有効に帰属する。(H24-2-3)Bは、Aに損失が発生しないのであれば、Aの意向にかかわらず、買主Fの代理人にもなって、売買契約を締結することができる。(H21-2-4)Aが甲土地の売却を代理する権限をBから書面で与えられている場合、AがCの代理人となってBC間の売買契約を締結したときは、Cは甲土地の所有権を当然に取得する。(H20-3-2) - 誤り。代理権は、①本人の死亡、②代理人の死亡・破産・後見開始によって消滅します(民法111条1項)。Aの死亡により代理権は消滅するため、その後、BはAの代理人として土地を売却することはできません。

代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。

一 本人の死亡

二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。

広告

広告