宅建試験過去問題 平成19年試験 問1

問1

A所有の甲土地についてのAB間の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- Aは甲土地を「1,000万円で売却する」という意思表示を行ったが当該意思表示はAの真意ではなく、Bもその旨を知っていた。この場合、Bが「1,000万円で購入する」という意思表示をすれば、AB間の売買契約は有効に成立する。

- AB間の売買契約が、AとBとで意を通じた仮装のものであったとしても、Aの売買契約の動機が債権者からの差押えを逃れるというものであることをBが知っていた場合には、AB間の売買契約は有効に成立する。

- Aが第三者Cの強迫によりBとの間で売買契約を締結した場合、Bがその強迫の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはAB間の売買契約に関する意思表示を取り消すことができる。

- AB間の売買契約が、Aが泥酔して意思無能力である間になされたものである場合、Aは、酔いから覚めて売買契約を追認するまではいつでも売買契約を取り消すことができ、追認を拒絶すれば、その時点から売買契約は無効となる。

広告

広告

正解 3

問題難易度

肢14.2%

肢25.8%

肢381.6%

肢48.4%

肢25.8%

肢381.6%

肢48.4%

分野

科目:1 - 権利関係細目:2 - 意思表示

解説

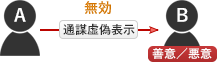

- 誤り。自分の真意とは異なることを自覚しつつ偽の意思表示をすることを心裡留保といいます。心裡留保の場合、相手方が善意であれば当該契約は有効、真意でないことを知り(悪意)、または知ることができた(有過失)ときは無効となります(民法93条)。本肢の事例は「Bもその旨を知っていた=悪意」であるため無効となります。

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

表意者が真意でないことを知ってした意思表示は無効であるが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知らなければ、知らないことにつき過失があっても、当該意思表示は有効となる。(R7-3-ア) - 誤り。相手方と通じてウソの意思表示をすることを通謀虚偽表示といいます。通謀虚偽表示は、相手方の善意・悪意を問わず無効となります(民法94条1項)。

相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

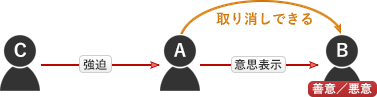

- [正しい]。第三者からの強迫による意思表示は、取り消すことが可能です(民法96条1項)。この取り消しは相手方の善意・悪意を問わず、また第三者からの強迫によって意思表示した場合でも同様です。

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

- 誤り。意思能力がない状態で行った法律行為は無効となります(民法3条の2)。無効な意思表示はそもそも最初から効力を生じていないので、取消しの対象にはなりません。

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

広告

広告