宅建試験過去問題 平成12年試験 問4

問4

Aが、債権者の差押えを免れるため、Bと通謀して、A所有地をBに仮装譲渡する契約をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- BがAから所有権移転登記を受けていた場合でも、Aは、Bに対して、AB間の契約の無効を主張することができる。

- Cが、AB間の契約の事情につき善意無過失で、Bからこの土地の譲渡を受けた場合は、所有権移転登記を受けていないときでも、Cは、Aに対して、その所有権を主張することができる。

- DがAからこの土地の譲渡を受けた場合には、所有権移転登記を受けていないときでも、Dは、Bに対して、その所有権を主張することができる。

- Eが、AB間の契約の事情につき善意無過失で、Bからこの土地の譲渡を受け、所有権移転登記を受けていない場合で、Aがこの土地をFに譲渡したとき、Eは、Fに対して、その所有権を主張することができる。

広告

広告

正解 4

問題難易度

肢121.1%

肢28.7%

肢315.2%

肢455.0%

肢28.7%

肢315.2%

肢455.0%

分野

科目:1 - 権利関係細目:2 - 意思表示

解説

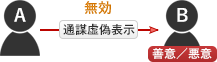

- 正しい。通謀虚偽表示はそもそも無効です(民法94条1項)。したがって、Bは無権利者であり、実体法上の物権変動がないため移転登記も無効となります。よって、Bが移転登記を受けているか否かにかかわらず、Aは契約の無効を主張することができます。

相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

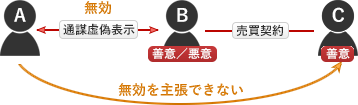

- 正しい。通謀虚偽表示による無効は、善意の第三者には対抗できません(民法94条2項)Cは善意ですから、CはAに対し、土地の所有権を主張することができます。有効なA→B→Cの転々譲渡と考えると、BとCは当事者、AとCは前主後主の関係となります。前主であるAは民法177条にいう第三者に当たらないため、CはAに対して登記なくして所有権を主張することができます(最判昭39.2.13)。

前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

不動産が甲乙丙と順次譲渡された場合、現在の登記名義人たる甲が丙から直接転移登記手続を求められるにあたつて、甲は民法第一七七条にいう第三者として、丙に対しその物権取得を否認できる関係にはない。

- 正しい。通謀虚偽表示は無効ですから、AからBへの所有権移転は効力を生じていません。無権利者であるBは民法177条の第三者にあたらないため、所有者であるDは、登記なくしてBに所有権を主張することができます(最判昭34.2.12)。

一 不動産につき実質上所有権を有せず、登記簿上所有者として表示されているにすぎない者は、実体上の所有権を取得した者に対して、登記の欠缺を主張することはできない。

二 真正なる不動産の所有者は、所有権に基き、登記簿上の所有名義人に対し、所有権移転登記を請求することができる。Dが甲土地につき、Aに無断でDへの虚偽の所有権の移転の登記をした上で、甲土地をEに売却してその旨の登記をした場合において、その後、AがFに甲土地を売却したときは、Fは、Eに対し、甲土地の所有権を主張することができる。(R7-6-2)CはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、甲土地の真の所有者はAであって、Bが各種の書類を偽造して自らに登記を移していた場合、Aは所有者であることをCに対して主張できる。(H20-2-1)Aが甲地につき全く無権利の登記名義人であった場合、真の所有者Dが所有権登記をBから遅滞なく回復する前に、Aが無権利であることにつき善意のCがBから所有権移転登記を受けたとき、Cは甲地の所有権をDに対抗できる。(H13-5-1) - [誤り]。肢2の解説どおり、善意の第三者EはAに対して所有権を主張することができます。また、所有者Aから土地の譲渡を受けたFも、同様にAに対して所有権を主張することができます。この場合、EとFは対抗関係になり、先に登記を備えた方が他方に所有権を主張することができます。

広告

広告