宅建試験過去問題 平成16年試験 問1

問1

A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- Aの売渡し申込みの意思は真意ではなく、BもAの意思が真意ではないことを知っていた場合、AとBとの意思は合致しているので、売買契約は有効である。

- Aが、強制執行を逃れるために、実際には売り渡す意思はないのにBと通謀して売買契約の締結をしたかのように装った場合、売買契約は無効である。

- Aが、Cの詐欺によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず、Aは売買契約を取り消すことはできない。

- Aが、Cの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの強迫をBが知らなければ、Aは売買契約を取り消すことができない。

広告

広告

正解 2

問題難易度

肢16.0%

肢284.7%

肢34.1%

肢45.2%

肢284.7%

肢34.1%

肢45.2%

分野

科目:1 - 権利関係細目:2 - 意思表示

解説

- 誤り。意思表示の内容と自身の真意が異なることを自覚しながら意思表示を行うことを「心裡留保(しんりりゅうほ)」といいます。簡単に言うと、冗談や嘘で意思表示することです。心裡留保による意思表示は原則として有効ですが、相手方がその真意を知り、または知ることができたときは無効となります(民法93条1項)。本肢では、意思表示の相手方であるBが、Aの心裡留保につき悪意であるため、売買契約は無効となります。

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

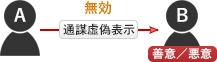

- [正しい]。実際に売買の意思がないのに、相手方と共謀して虚偽の売買契約をした場合、当該契約は「通謀虚偽表示」に該当し、無効となります(民法94条1項)。本肢のケースは、AとBが共謀し、仮装の売買契約を行っているため無効です。

相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

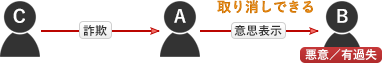

- 誤り。第三者による詐欺行為により意思表示を行った場合、その意思表示の相手方が善意無過失であるときを除き、意思表示を取り消すことができます(民法96条2項)。本肢のケースでは、Bが悪意(知っている)または善意有過失(過失により知らない)であれば、Aは売買契約を取り消すことができるので、記述は誤りです。

相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

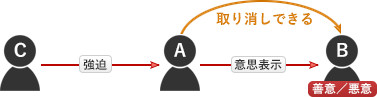

Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがDに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実につき過失なく知らなかったとしても、Dが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。(H30-1-4)Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。(H23-1-2)Aが、Cの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの強迫をBが知らなければ、Aは売買契約を取り消すことができない。(H16-1-4)Aは、Bが詐欺をしたことを、Cが知り又は知ることができたときでないと、売買契約の取消しをすることができない。(H14-1-1) - 誤り。強迫による意思表示の取消しは、どんな相手に対しても対抗することができます(民法96条2項)。

本肢のケースは第三者に強迫されて意思表示したものですが、もちろんこの場合で取り消すことができます。また、転得者に対しても取消しを対抗することが可能です。

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがDに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実につき過失なく知らなかったとしても、Dが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。(H30-1-4)Bは、第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。(H23-1-2)Aが、Cの詐欺によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず、Aは売買契約を取り消すことはできない。(H16-1-3)Aは、Bが詐欺をしたことを、Cが知り又は知ることができたときでないと、売買契約の取消しをすることができない。(H14-1-1)

広告

広告