宅地建物取引士(全36問中4問目)

No.4

宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。令和3年12月試験 問41

- 宅地建物取引業者Aは、一団の宅地建物の分譲をするため設置した案内所には、契約を締結することなく、かつ、契約の申込みを受けることがないときでも、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

- 宅地建物取引業者Bは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、2週間以内に、宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。

- 宅地建物取引業者Cが、20戸の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所甲を設置した場合、売買契約の締結は事務所乙で行うとしても、甲にも専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

- 法人である宅地建物取引業者D社の従業者であり、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する18歳未満の宅地建物取引士Eは、D社の役員であるときを除き、D社の専任の宅地建物取引士となることができない。

広告

正解 1

問題難易度

肢171.0%

肢25.9%

肢37.4%

肢415.7%

肢25.9%

肢37.4%

肢415.7%

分野

科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:2 - 宅地建物取引士

解説

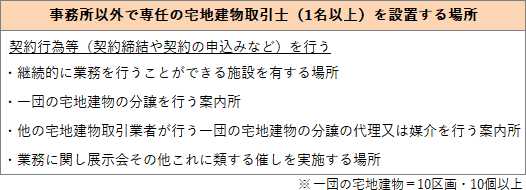

- [誤り]。事務所以外で専任の宅地建物取引士を設置しなければならない場所は以下のとおりです(宅建業法規則15条の5の2)。いずれも契約を締結するか、契約の申込みを受ける場所に限られるため、契約の締結をせず、かつ、契約の申込みを受けない案内所には専任の宅建士の設置義務はありません。

宅地建物取引業者Cが、20戸の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所甲を設置した場合、売買契約の締結は事務所乙で行うとしても、甲にも専任の宅地建物取引士を置かなければならない。(R3⑫-41-3)宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であっても、契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申込みを受けない場合、当該場所に専任の宅地建物取引士を置く必要はない。(R3⑩-29-4)宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所であるときは、当該案内所には、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。(R1-40-4)宅地建物取引業者は、20戸以上の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所を設置し、売買契約の締結は事務所で行う場合、当該案内所には専任の宅地建物取引士を置く必要はない。(H23-28-1)A社は、売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所を設置する場合、法第50条第1項に規定する標識を掲示する必要はない。(H23-42-イ)他の宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲の媒介を行うために、案内所を設置する宅地建物取引業者は、当該案内所に、売主の商号又は名称、免許証番号等を記載した国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。(H21-42-2)宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の宅地建物取引士を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。(H21-42-3)宅地建物取引業者Aは、1棟100戸のマンションを分譲するために案内所を設置し、当該案内所においては売買契約の申込みの受付のみを行うこととした。この場合、Aは、当該案内所に成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要はない。(H19-30-1)A及びBはその案内所について、それぞれの法第50条第1項に規定する標識に専任の宅地建物取引士の氏名を記載しなければならない。(H16-43-2)Aは、モデルルームに成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要があるが、Bは、その必要はない。(H14-42-4)宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し、当該案内所において契約締結を行うときは、1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。(H13-32-2)

宅地建物取引業者Cが、20戸の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所甲を設置した場合、売買契約の締結は事務所乙で行うとしても、甲にも専任の宅地建物取引士を置かなければならない。(R3⑫-41-3)宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であっても、契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申込みを受けない場合、当該場所に専任の宅地建物取引士を置く必要はない。(R3⑩-29-4)宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所であるときは、当該案内所には、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。(R1-40-4)宅地建物取引業者は、20戸以上の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所を設置し、売買契約の締結は事務所で行う場合、当該案内所には専任の宅地建物取引士を置く必要はない。(H23-28-1)A社は、売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所を設置する場合、法第50条第1項に規定する標識を掲示する必要はない。(H23-42-イ)他の宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲の媒介を行うために、案内所を設置する宅地建物取引業者は、当該案内所に、売主の商号又は名称、免許証番号等を記載した国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。(H21-42-2)宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の宅地建物取引士を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。(H21-42-3)宅地建物取引業者Aは、1棟100戸のマンションを分譲するために案内所を設置し、当該案内所においては売買契約の申込みの受付のみを行うこととした。この場合、Aは、当該案内所に成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要はない。(H19-30-1)A及びBはその案内所について、それぞれの法第50条第1項に規定する標識に専任の宅地建物取引士の氏名を記載しなければならない。(H16-43-2)Aは、モデルルームに成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要があるが、Bは、その必要はない。(H14-42-4)宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し、当該案内所において契約締結を行うときは、1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。(H13-32-2) - 正しい。事務所には宅地建物取引業の従事者5人につき1名以上の専任の宅地建物取引士を置く必要があります。この規定に反する状態になったときは2週間以内に是正措置をとらなければなりません(宅建業法31条の3第3項)。

したがって、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退職した場合、その日から2週間以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません。宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。

宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、30日以内に必要な措置を執らなければならない。(R4-26-4)宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。(R2⑫-38-ア)Aは、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士Dが令和6年5月15日に退職したため、同年6月10日に新たな専任の宅地建物取引士Eを置いた。(R1-35-2)宅地建物取引業者A社は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の宅地建物取引士が退職したときは、30日以内に、新たな専任の宅地建物取引士を設置しなければならない。(H24-36-1)宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第31条の3に規定する専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなった場合、2週間以内に当該要件を満たす措置を執らなければ監督処分の対象となる。(H23-44-4)宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。(H22-29-4)宅地建物取引業者Dは、その事務所の専任の宅地建物取引士Eが3か月間入院したため、法第31条の3に規定する専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなったが、その問、同条の規定に適合させるために必要な措置を執らなかった。この場合、Dは指示処分の対象になるが、業務停止処分の対象にはならない。(H19-30-3)A社の唯一の専任の宅地建物取引士であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の宅地建物取引士を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。(H18-31-1)宅地建物取引業者は、既存の事務所に置かれている成年者である専任の宅地建物取引士の数が国土交通省令に規定する数を下回ったときは、直ちに、当該事務所を閉鎖しなければならない。(H18-36-1)宅地建物取引業者は、その「事務所」だけでなく国土交通省令で定める場所ごとに一定の専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、これに抵触することとなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。(H14-36-3) - 正しい。一団の宅地建物の分譲を行い、その売買契約の申込みを受ける案内所は、専任の宅地建物取引士を置くべき場所となります(宅建業法規則15条の5の2)。したがって、案内所甲にも専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。宅地建物取引業者Aは、一団の宅地建物の分譲をするため設置した案内所には、契約を締結することなく、かつ、契約の申込みを受けることがないときでも、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。(R3⑫-41-1)宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であっても、契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申込みを受けない場合、当該場所に専任の宅地建物取引士を置く必要はない。(R3⑩-29-4)宅地建物取引業者が、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合、その案内所が契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場所であるときは、当該案内所には、専任の宅地建物取引士を置かなければならない。(R1-40-4)宅地建物取引業者は、20戸以上の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所を設置し、売買契約の締結は事務所で行う場合、当該案内所には専任の宅地建物取引士を置く必要はない。(H23-28-1)A社は、売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所を設置する場合、法第50条第1項に規定する標識を掲示する必要はない。(H23-42-イ)他の宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲の媒介を行うために、案内所を設置する宅地建物取引業者は、当該案内所に、売主の商号又は名称、免許証番号等を記載した国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。(H21-42-2)宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の宅地建物取引士を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。(H21-42-3)宅地建物取引業者Aは、1棟100戸のマンションを分譲するために案内所を設置し、当該案内所においては売買契約の申込みの受付のみを行うこととした。この場合、Aは、当該案内所に成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要はない。(H19-30-1)A及びBはその案内所について、それぞれの法第50条第1項に規定する標識に専任の宅地建物取引士の氏名を記載しなければならない。(H16-43-2)Aは、モデルルームに成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要があるが、Bは、その必要はない。(H14-42-4)宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し、当該案内所において契約締結を行うときは、1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。(H13-32-2)

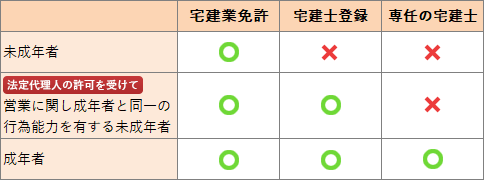

- 正しい。専任の宅地建物取引士は成年者でなければなりません。ただし、その宅地建物取引業者の役員である宅地建物取引士は未成年者であっても専任の宅地建物取引士になることができます(宅建業法31条の3第2項)。よって、Eは未成年者(18歳未満)なので役員であるときを除いて、専任の宅地建物取引士になることはできません。

前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなす。

宅地建物取引業者である法人Fの取締役Gは宅地建物取引士であり、本店において専ら宅地建物取引業に関する業務に従事している。この場合、Fは、Gを本店の専任の宅地建物取引士の数のうちに算入することはできない。(H19-30-4)

広告

広告