宅建試験過去問題 令和3年12月試験 問31(改題)

問31

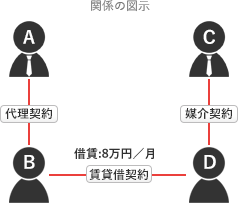

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が貸主Bから建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)が借主Dから媒介の依頼を受け、BとDとの間で賃貸借契約を成立させた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、1か月分の借賃は8万円とし、借賃及び権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものをいう。)には、消費税等相当額を含まないものとする。また、貸借の代理又は媒介をする宅地又は建物は長期の空家等には該当しない。

- 建物を住居として貸借する場合、Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ているときを除き、44,000円を超える報酬をDから受領することはできない。

- 建物を店舗として貸借する場合、AがBから受領する報酬とCがDから受領する報酬の合計額は88,000円を超えてはならない。

- 建物を店舗として貸借する場合、200万円の権利金の授受があるときは、A及びCが受領できる報酬の額の合計は、110,000円を超えてはならない。

- Aは、Bから媒介報酬の限度額まで受領する他に、Bの依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を別途受領することができる。

- 一つ

- 二つ

- 三つ

- 四つ

広告

広告

正解 2

問題難易度

肢122.5%

肢252.8%

肢320.1%

肢44.6%

肢252.8%

肢320.1%

肢44.6%

分野

科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:10 - 報酬関連

解説

- 正しい。貸借の媒介・代理では「借賃1月分+消費税」が依頼者の双方から受領できる報酬の限度となります。ただし、居住用建物の媒介の場合、依頼を受けるに当たってその依頼者からの承諾を得ているときを除き、依頼者の一方から受領できる報酬は「借賃0.5月分+消費税」以下という制限があります。

本問では借賃が8万円なので、Dから承諾を得ていないときは「8万円×0.5月×1.1=44,000円」がDから受領できる報酬の限度額となります。 - 正しい。貸借の媒介・代理では「借賃1月分+消費税」が依頼者の双方から受領できる報酬限度額となります。複数の宅建業者が取引に関与するときでも限度額は変わりません。

よって、AとCがB及びDから受領する報酬は、合計で「8万円×1.1=88,000円」以内である必要があります。 - 誤り。居住用建物以外の貸借の媒介・代理で権利金の授受がある場合、その権利金の額を売買代金とみなして報酬額を計算することができます。

- A(代理)の報酬限度額

- 200万円×5%×1.1×2=220,000円

- C(媒介)の報酬限度額

- 200万円×5%×1.1=110,000円

- A、C合わせた報酬限度額

- 220,000円(媒介の2倍、代理と同じ)

- 誤り。通常の広告費用、通常の物件調査費用は宅建業者の負担となります(解釈運用-34条の2関係6⑤)。よって、依頼者の依頼によらない通常の広告の料金を報酬とは別に受領することはできません。

本来の報酬とは別に受け取ることができるのは、依頼者からの依頼によって行う広告料金や調査等の特別費用に限られ、これらを受領するためには、依頼者に事前に説明して同意を得ておくことが必要とされています。指定流通機構への情報登録はもちろんのこと、通常の広告、物件の調査等のための費用は、宅地建物取引業者の負担となる。

広告

広告