宅建試験過去問題 平成27年試験 問4

問4

A所有の甲土地を占有しているBによる権利の時効取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- Bが父から甲土地についての賃借権を相続により承継して賃料を払い続けている場合であっても、相続から20年間甲土地を占有したときは、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができる。

- Bの父が11年間所有の意思を持って平穏かつ公然に甲土地を占有した後、Bが相続によりその占有を承継し、引き続き9年間所有の意思を持って平穏かつ公然に占有していても、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することはできない。

- Aから甲土地を買い受けたCが所有権の移転登記を備えた後に、Bについて甲土地所有権の取得時効が完成した場合、Bは、Cに対し、登記がなくても甲土地の所有者であることを主張することができる。

- 甲土地が農地である場合、BがAと甲土地につき賃貸借契約を締結して20年以上にわたって賃料を支払って継続的に耕作していても、農地法の許可がなければ、Bは、時効によって甲土地の賃借権を取得することはできない。

広告

広告

正解 3

問題難易度

肢19.7%

肢26.6%

肢371.1%

肢412.6%

肢26.6%

肢371.1%

肢412.6%

分野

科目:1 - 権利関係細目:4 - 条件・期間・時効

解説

- 誤り。時効によって所有権を取得するには「所有の意思」を持っている必要があります(民法162条1項)。賃料を払い続けているBには「所有の意思」ではなく「賃借人として占有(他主占有)」する意思があると判断されるため、Bは甲土地の所有権を時効取得できません。

二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

20年間、平穏に、かつ、公然と他人が所有する土地を占有した者は、占有取得の原因たる事実のいかんにかかわらず、当該土地の所有権を取得する。(H26-3-4)自己の所有と信じて占有している土地の一部に、隣接する他人の土地の筆の一部が含まれていても、他の要件を満たせば、当該他人の土地の一部の所有権を時効によって取得することができる。(H22-3-2)Bが所有の意思をもって5年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合、Cが占有の開始時に善意・無過失であれば、Bの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず、Cは10年の取得時効を主張できる。(H16-5-2)Cが期間を定めずBから土地を借りて利用していた場合、Cの占有が20年を超えれば、Cは20年の取得時効を主張することができる。(H16-5-4) - 誤り。占有が承継された場合、自己の占有期間のみを主張することも、前占有者の占有期間も自己の占有期間に算入して主張することもできます(民法187条1項)。

Bの父の11年間とBの9年間を合わせると占有期間は20年間となり、時効取得の期間の要件は満たされます。したがって、Bは甲土地の所有権を時効取得できます。占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。

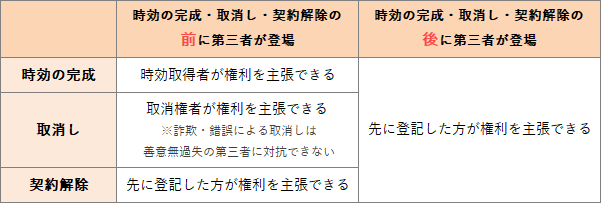

Bが甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に17年間占有した後、CがBを相続し甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した場合、Cは甲土地の所有権を時効取得することができる。(R2⑩-10-1) - [正しい]。Bの時効完成前に所有権移転登記を備えたCは、Bにとって時効完成前の第三者にあたります。したがって、対抗関係は生じず、BはCに対し、登記を備えていなくても甲土地の所有権を主張できます(最判昭41.11.22)。時効完成の前後で第三者に対する対抗要件が変わるので注意が必要です。

不動産の時効取得者は、取得時効の進行中に原権利者から当該不動産の譲渡を受けその旨の移転登記を経由した者に対しては、登記がなくても、時効による所有権の取得を主張することができる。

AがCに対して甲土地を売却し、Cが所有権移転登記を備えた後にBの取得時効が完成した場合には、Bは登記を備えていなくても、甲土地の所有権の時効取得をCに対抗することができる。(R5-6-ア)Bが甲土地の所有権を時効取得した場合、Bは登記を備えなければ、その所有権を時効完成時において所有者であったCに対抗することはできない。(R4-10-4)第三者のなした登記後に時効が完成して不動産の所有権を取得した者は、当該第三者に対して、登記を備えなくても、時効取得をもって対抗することができる。(R3⑫-6-3)Bが甲土地の所有権移転登記を備えた後に甲土地につき取得時効が完成したFは、甲土地の所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる。(R1-1-4)甲土地につき、時効により所有権を取得したBは、時効完成前にAから甲土地を購入して所有権移転登記を備えたCに対して、時効による所有権の取得を主張することができない。(H24-6-1)Cが時効により甲土地の所有権を取得した旨主張している場合、取得時効の進行中にBA間で売買契約及び所有権移転登記がなされ、その後に時効が完成しているときには、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる。(H22-4-3) - 誤り。土地の賃借権も条件を満たせば時効取得することができます(民法163条最判昭43.10.8)。

農地に賃借権等の使用収益を目的とする権利を設定するときには、農地法の許可が必要となります。許可を受けないでした場合は効力を生じません。しかし、時効取得の場合には、農地法の許可がなくても賃借権を取得することができます。継続的に耕作をしてきた事実がある場合には、その者に時効取得を認めても、不耕作目的の農地の取得等の権利の移転又は設定を規制するという農地法による規制の趣旨に反しないからというのがその理由です(最判平16.7.13)。所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。

土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、土地賃借権を時効により取得することができる。

時効による農地の賃借権の取得については,農地法3条の規定の適用はない。

土地の賃借権は、物権ではなく、契約に基づく債権であるので、土地の継続的な用益という外形的かつ客観的事実が存在したとしても、時効によって取得することはできない。(H22-3-1)

広告

広告