宅建試験過去問題 平成24年試験 問43

問43

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

- 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

- 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で、弁済を受ける権利を有する。

- 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、弁済を受ける権利を実行しようとする場合、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けなければならない。

広告

広告

正解 3

問題難易度

肢19.9%

肢29.9%

肢366.7%

肢413.5%

肢29.9%

肢366.7%

肢413.5%

分野

科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:4 - 保証協会

解説

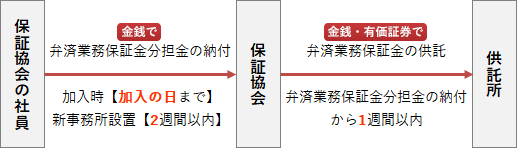

- 正しい。保証協会が、社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けた場合、納付を受けた日から1週間以内に、納付を受けた相当額の弁済業務保証金を法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所(東京法務局)に供託しなければなりません(宅建業法64条の7第1項)。

宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の九第一項又は第二項の規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から一週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

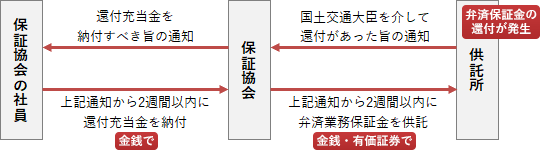

- 正しい。弁済業務保証金の還付があった場合、国土交通大臣を介して保証協会に対して還付された額を供託すべき通知がされます。保証協会はこの通知を受けた日から2週間以内に当該不足額を供託しなければなりません(宅建業法64条の8第3項)。

宅地建物取引業保証協会は、第一項の権利の実行があつた場合においては、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内に、その権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。(R2⑩-36-4) - [誤り]。弁済を受けられる限度額は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額(本店60万円、支店1つにつき30万円)ではなく、もし保証協会の社員でなかったならば供託しなければならない営業保証金に相当する額(本店1,000万円、支店1つにつき500万円)です(宅建業法64条の8第1項)。

宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第二十五条第二項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内(中略)において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する。

保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員ではないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。(R6-36-2)宅地建物取引業者と宅地の売買契約を締結した買主(宅地建物取引業者ではない。)は、当該宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前にその取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。(R4-39-4)保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が納付した弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内において弁済を受ける権利を有する。(R4-41-エ)保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。(R2⑩-36-1)Aは、令和8年5月1日に、Bに手付金500万円を支払い、宅地の売買契約を締結した。宅地の引渡しの前にBが失踪し、宅地の引渡しを受けることができなくなったときは、Aは、手付金について、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。(H29-39-イ)150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、2,500万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。(H28-31-4)宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者に建物の貸借の媒介を依頼した者は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有しない。(H26-39-4)宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。(H22-43-1)300万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、6,000万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。(H20-44-1)Aが保証協会に加入する前に、Aと宅地建物取引業に関し取引をした者は、弁済業務保証金について弁済を受けることができない。(H17-45-1)弁済業務保証金について弁済を受けることのできる権利を有する者には、Aがチラシの制作を依頼し、代金が未払である広告代理店も含まれる。(H13-40-3)弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者には、Aが保証協会の社員となる前にAと宅地建物の取引をした者は含まれない。(H13-40-4) - 正しい。保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、弁済を受ける権利を実行しようとする際に、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けなければなりません(宅建業法64条の8第2項)。

前項の権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、同項の規定により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。

保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から、社員である宅地建物取引業者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する損害の還付請求を受けたときは、直ちに弁済業務保証金から返還しなければならない。(R5-44-3)保証協会の社員(甲県知事免許)と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について甲県知事の認証を受ける必要がある。(R2⑫-30-4)保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。(R2⑩-36-2)保証協会の社員である宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し、還付請求をしなければならない。(H22-43-2)Aと宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、保証協会の認証を受けるとともに、必ず保証協会に対し還付請求をしなければならない。(H15-42-2)Aは、弁済業務保証金についてCに関する権利を実行する場合は、宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。(H14-33-3)

広告

広告