宅建試験過去問題 平成17年試験 問30

問30

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- Aの所有するオフィスビルを賃借しているBが、不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない。

- 建設業の許可を受けているCが、建築請負契約に付随して、不特定多数の者に建物の敷地の売買を反復継続してあっせんする場合、Cは免許を受ける必要はない。

- Dが共有会員制のリゾートクラブ会員権(宿泊施設等のリゾート施設の全部又は一部の所有権を会員が共有するもの)の売買の媒介を不特定多数の者に反復継続して行う場合、Dは免許を受ける必要はない。

- 宅地建物取引業者であるE(個人)が死亡し、その相続人FがEの所有していた土地を20区画に区画割りし、不特定多数の者に宅地として分譲する場合、Fは免許を受ける必要はない。

広告

広告

正解 1

問題難易度

肢168.6%

肢25.7%

肢316.3%

肢49.4%

肢25.7%

肢316.3%

肢49.4%

分野

科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:1 - 宅地建物取引業・免許

解説

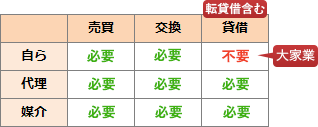

- [正しい]。所有している宅地建物を自ら貸借する取引は宅地建物取引業に該当しないので、免許は不要です。賃借人が転貸する場合も同様です。

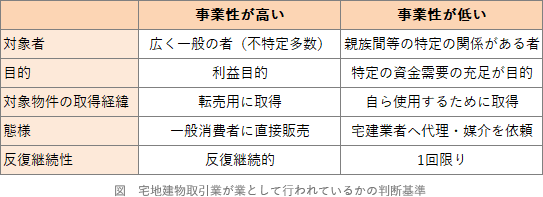

- 誤り。宅地建物取引業に該当するかどうかは、取引の対象者、目的、対象物件の取得経緯、態様、反復継続性を勘案して総合的に判断されます。本肢のケースは、不特定多数の者を対象としたものであり、反復継続して売買取引のあっせんを行うので宅地建物取引業に該当します。よって、Cは免許を受ける必要があります。建築請負契約に付随する場合であっても同様です。

- 誤り。リゾートクラブ会員権の売買の媒介であっても、その内容が所有権売買であり、不特定多数の者に反復継続して行う場合、免許が必要となります。よって、Dは免許を受ける必要があります。

- 誤り。宅建業者の相続人は、契約を結了する目的の範囲内において宅建業者とみなされます(宅建業法76条)。しかし、相続人Fの行っている行為は新たな売買であり、契約の結了のためとは言えないので、Fは免許を受ける必要があります。

第三条第二項の有効期間が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、又は宅地建物取引業者が第十一条第一項第一号若しくは第二号に該当したとき、若しくは第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、当該宅地建物取引業者であつた者又はその一般承継人は、当該宅地建物取引業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなす。

Aは、免許を受けた都道府県知事から宅地建物取引業の免許の取消しを受けたものの、当該免許の取消し前に建物の売買の広告をしていた場合、当該建物の売買契約を締結する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。(R3⑫-30-4)宅地建物取引業者である個人Bが死亡した場合、その相続人Cは、Bが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされ、Bが売主として締結していた売買契約の目的物を買主に引き渡すことができる。(R2⑩-43-2)宅地建物取引業者である法人Dが、宅地建物取引業者でない法人Eに吸収合併されたことにより消滅した場合、一般承継人であるEは、Dが締結した宅地又は建物の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされる。(H29-36-4)個人である宅地建物取引業者E(丙県知事免許)が死亡した場合、Eの一般承継人Fがその旨を丙県知事に届け出た後であっても、Fは、Eが生前締結した売買契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。(H28-35-4)宅地建物取引業者Bが自ら売主として宅地の売買契約を成立させた後、当該宅地の引渡しの前に免許の有効期間が満了したときは、Bは、当該契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、宅地建物取引業者として当該取引に係る業務を行うことができる。(H28-37-イ)宅地建物取引業の免許を取り消された者は、免許の取消し前に建物の売買の広告をしていれば、当該建物の売買契約を締結する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。(H23-36-4)宅地建物取引業者が廃業届を提出し、免許の効力を失った場合であっても、その者は、廃業前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。(H14-44-2)

広告

広告